Por: Luis Armando González. 20/01/2023

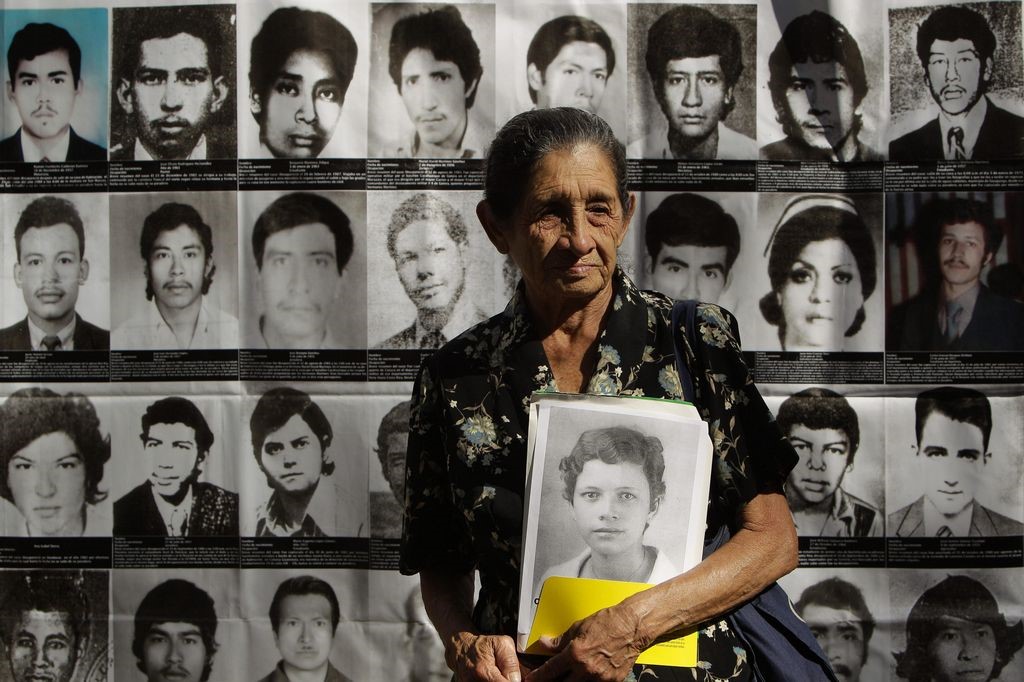

En memoria de Magdalena (Nena) Henríquez, amiga y vecina. Defensora de los derechos humanos, torturada y asesinada en octubre de 1980.

Fuente: https://laopinion.com/2013/01/16/el-salvador-pobreza-e-impunidad-21-anos-despues-de-la-guerra-civil/

Qué se le va a hacer: la memoria es vital para los seres humanos y también los son las palabras con las que se la sostiene, narra y reinventa. Los ataques a la memoria, protagonizados incluso por quienes han sacado provecho profesional de ella, no tienen ningún fundamento serio. La memoria, tanto la personal como la colectiva, debe cultivarse permanentemente. En este último caso, es crucial el cultivo de la memoria histórica, entendida como el recuerdo, siempre actualizado, de los momentos trágicos del pasado de una sociedad, así como del dolor y sufrimiento de las víctimas inocentes de la violencia institucionalizada, paramilitar o insurgente.

Como se acaba de anotar, las palabras son cruciales para el cultivo de la memoria. Y, cuando se trata de la memoria histórica, las palabras que se usen (o se dejen de usar) son esenciales para su florecimiento siempre renovado, según sean las circunstancias en las que el pasado trágico de una sociedad se recupera en el recuerdo de quienes sobrevivieron a los hechos o de quienes no habían nacido cuando los mismos se sucedieron.

Como tantos asuntos vitales para la autoconciencia individual y colectiva –vitales porque en esos asuntos estuvo en juego la vida y el destino de familias y comunidades—, no todo el mundo está dispuesto a cultivar la memoria sobre ellos. De hecho, hay quienes –principalmente responsables directos y cómplices— asumen la tarea contraria, es decir, el cultivo de la desmemoria. Y uno de sus frentes de ataque son las palabras que expresan mejor los hechos históricos trágicos.

Precisamente, eso es lo que ha sucedido en El Salvador con la expresión “guerra civil” que, desde la década de los años ochenta, se convirtió en un bastión a derribar, con el objetivo de colocar otros que de menor peso simbólico y político. En aquellos años, desde el Estado salvadoreño y sus socios –incluido los gobiernos de EEUU de la época—, eran otras las expresiones preferidas, por ejemplo “injerencia extranjera” o “ataques terroristas”, pero no guerra civil. Desde los cultivadores de la memoria histórica –la UCA entre ellos— se insistió en el uso de este último término, por reflejar mejor lo que sucedía en el país.

Finalizada la guerra, con la firma de los Acuerdos de Paz, los sectores estatales y privados impulsaron, con denuedo, el uso de la expresión “conflicto armado” que llegó para quedarse, pues incluso exdirigentes guerrilleros –por no hablar de intelectuales, autoridades y docentes universitarios— lo hicieron suyo sin darse cuenta de que, con la nueva expresión, estaban quitando espesor histórico a lo sucedido desde enero de 1981, cuando inició formalmente la guerra civil, hasta enero de 1992, cuando esta concluyó. Se podría pensar que todo se trata de un mero cambio de palabras, inocente y sin implicaciones más allá de los gustos por unas y no otras.

Pero no es así. Y ello porque la guerra civil salvadoreña es el encuadre histórico más preciso para comprender las atrocidades cometidas desde el Estado contra poblaciones indefensas, lo mismo que el dolor provocado en individuos y familias por las acciones del ejército insurgente (el FMLN militar, no el FMLN partido político). También la lógica de la guerra civil de la década de los ochenta y primeros dos años de los noventa es el encuadre histórico correcto para comprender las distintas masacres sucedidas en el país, el asesinato de los jesuitas de la UCA, los desplazamientos forzados, los campos de refugiados en Honduras, el gasto militar, la persecución política, las desapariciones y las torturas.

¿Y por qué no conflicto armado? Porque hay conflictos armados que no son guerra civil como, por ejemplo, cuando grupos criminales armados se enfrentan regularmente a autoridades estatales. Una guerra civil es un conflicto armado específico y en esa especificidad estriba su importancia a la hora de interpretar lo sucedido en periodo histórico determinado. ¿En qué radica esa especificidad? En lo esencial, en que hay una lucha armada, sostenida en el tiempo, entre un grupo social organizado militarmente y los representantes del orden político estatal vigente. En esa lucha lo que está en juego es el control del poder político-estatal, por lo cual lo que se contrapone en la lucha –y lo que sostiene a los bandos enfrentados— son los proyectos político-estatales respectivos. ¿Y la población civil? No es ajena a la lucha armada que se libra, ya sea porque sectores suyos participan en uno de los bandos o porque padece las consecuencias de las acciones armadas y las estrategias que están detrás de ellas.

La expresión “conflicto armado” diluye, por ser más genérica, los dinamismos que son propios de una guerra civil. Cultivar la memoria de esos dinamismos no es irrelevante para ninguna sociedad que haya padecido una guerra civil. Es lo que en El Salvador muy pocos están dispuestos a aceptar, pese a que es del todo razonable –por lógica y por historia— usar “guerra civil” en lugar de “conflicto armado”. Es lo que hacen y no han dejado de hacer los españoles con su guerra civil (1936-1939). En la Enciclopedia del Holocausto se puede leer los siguiente sobre la Guerra Civil española (sí, con mayúsculas):

“La Guerra Civil [española] demostró ser un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa, llevadas a cabo por beligerantes ansiosos por erradicar a sus oponentes ideológicos. Aproximadamente 500,000 personas perdieron la vida en este conflicto. De ellos, aproximadamente 200,000 murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, violencia de las turbas, tortura u otras brutalidades. Los anarquistas y otros radicales con frecuencia ventilaban su ira contra el clero católico, a quien consideraban un obstáculo para las reformas importantes. Casi 7,000 sacerdotes, frailes y monjas fueron asesinados, principalmente durante los primeros meses de la revuelta. Para mayo de 1937, la mayoría de los asesinatos en masa de sacerdotes, perpetrados por izquierdistas radicales, había disminuido. Las fuerzas franquistas también asesinaron a integrantes del clero de pensamiento liberal o lealistas. Los Nacionalistas libraron una guerra brutal contra los partidarios de la República. Las mujeres de la República fueron violadas o humilladas públicamente al afeitarles las cabezas. Para 1940, más de 500,000 personas fueron reunidas y enviadas a casi 60 campos de concentración. Grandes números de prisioneros fueron reclutados para realizar trabajos forzados o para combatir en el ejército de Franco o fueron juzgados por tribunales militares. Durante la guerra, 100,000 personas fueron ejecutadas por los Nacionalistas; después de que la guerra terminó en la primavera de 1939, otras 50,000 fueron asesinadas. La Ley marcial siguió vigente en la España franquista hasta 1948 y los exrepublicanos fueron sometidos a diversas formas de discriminación y castigo”[1].

La guerra civil salvadoreña duró más que la española y, si se toman en cuenta las diferencias de tamaño y poblacionales entre ambas naciones, las más de 75 mil víctimas salvadoreñas representan una cifra escalofriante. Asimismo, varias partes del texto citado se pueden aplicar a El Salvador sin ninguna dificultad. Y es que con España nos hermana el haber vivido también una terrible y dolorosa guerra civil.

Por último, como indico arriba, estas reflexiones están dedicadas a Magdalena Henríquez a quien conocí, siendo yo mucho menor que ella, en la Colonia Dolores, en donde éramos vecinos. “Ingenierito”, me decía cuando me veía por la calle. Su muerte me conmovió, y también la de su papá asesinado poco después. A los 19 años caí en la cuenta de la bajeza de quienes nos gobernaban, de los militares y de los oligarcas de turno. En aquel momento, pensando en “la Nena” –así llamábamos a Magdalena—, suscribí estas líneas de Neruda:

“Por esos muertos, nuestros muertos,

pido castigo.

Para los que de sangre salpicaron la patria,

pido castigo.

Para el verdugo que mandó esta muerte,

pido castigo.

Para el traidor que ascendió sobre el crimen,

pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía,

pido castigo.

Para los que defendieron este crimen,

pido castigo.

No quiero que me den la mano

empapada con nuestra sangre.

Pido castigo.

No los quiero de embajadores,

tampoco en su casa tranquilos,

los quiero ver aquí juzgados

en esta plaza, en este sitio.

Quiero castigo”.

Ahora también las suscribo, aunque me conformo con que a Magdalena –y a otros amigos queridos que murieron o desaparecieron antes o durante la guerra civil (pienso ahora mismo en mi compañero de noveno grado Esteban Landaverde del que sólo supimos que fue raptado en su casa por hombres armados)— se le recuerde y se recuerde su muerte en el contexto histórico propio de un país que encaminaba hacia una guerra civil.

San Salvador, 17 de enero de 2023

[1] https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/spanish-civil-war

Fotografía: https://laopinion.com/2013/01/16/el-salvador-pobreza-e-impunidad-21-anos-despues-de-la-guerra-civil/