Por: Dante Sabatto.20/01/2022

Estamos en un momento de transformación del pensamiento contemporáneo. La filosofía y la teoría social comienzan a preocuparse por las ontologías, tecnología y por recomponer de un modo distinto su vínculo con las ciencias exactas y naturales. Pero, ¿cómo se vincula esto con el programa político de un pensamiento crítico? En esta nota quiero elaborar una introducción y un mapeo de una zona del pensamiento contemporáneo que suele denominarse nuevos materialismos. Pero para eso, empecemos con dos imágenes.

Un hombre acostado sobre una cama; durante seis horas, la cámara lo sigue mientras se mueve casi imperceptiblemente. Es Sleep, película de Andy Warhol de 1964, casi imposible de ver. La orquesta se sienta, sus miembros sostienen los instrumentos contra sus cuerpos sin tocarlos Es 4:33, una de las obras maestras de John Cage. Música que no se puede oír.

La experimentación neovanguardista tiene un vínculo especial con lo intolerable. Lo que pesa es el concepto, el modo en que soporta una pregunta: ¿qué es una obra de arte? Es el resultado de una búsqueda de límites: ¿qué fronteras se pueden cruzar, y qué hay más allá? ¿Qué puedo hacer yo como espectador?

De acuerdo con el historiador del arte Arthur Danto, esta experimentación pone en evidencia el fin de la historia del arte en el sentido del fin de sus relatos. No es casual que la neovanguardia coincida con la década del 60: la última del capitalismo regulado, estado-céntrico y plenamente bipolar. Son los años en que el Capital entendió: en la experimentación y los intentos revolucionarios había una potencia que podía ser reencauzada. El ciclo cierra con los primeros experimentos neoliberales.

Pero el fin de la historia es, en realidad, el fin de las alternativas de la historia, el triunfo del capitalismo como confirmación de su pretensión de normalidad ahistórica. El realismo capitalista es el fin de la crítica como proyecto iniciado con la Ilustración. Y es esa muerte de la crítica lo que señalan, en su imposibilidad propia, las obras neovanguardistas. Re-presentan la imposibilidad de la crítica en su propia intolerabilidad.

La trampa del fin del arte, la historia o la crítica es que nada termina. Contra lo que pensaba Adorno, aún fue posible escribir poesía luego de Auschwitz. O cometer genocidios luego de Warhol. Hace unos años encontré, en el mundo de los videojuegos independientes, una recuperación de la búsqueda de lo intolerable o lo tedioso.

“Estamos en un momento de transformación del pensamiento contemporáneo. La filosofía y la teoría social comienzan a preocuparse por las ontologías, tecnología y por recomponer de un modo distinto su vínculo con las ciencias exactas y naturales.”Compartir:

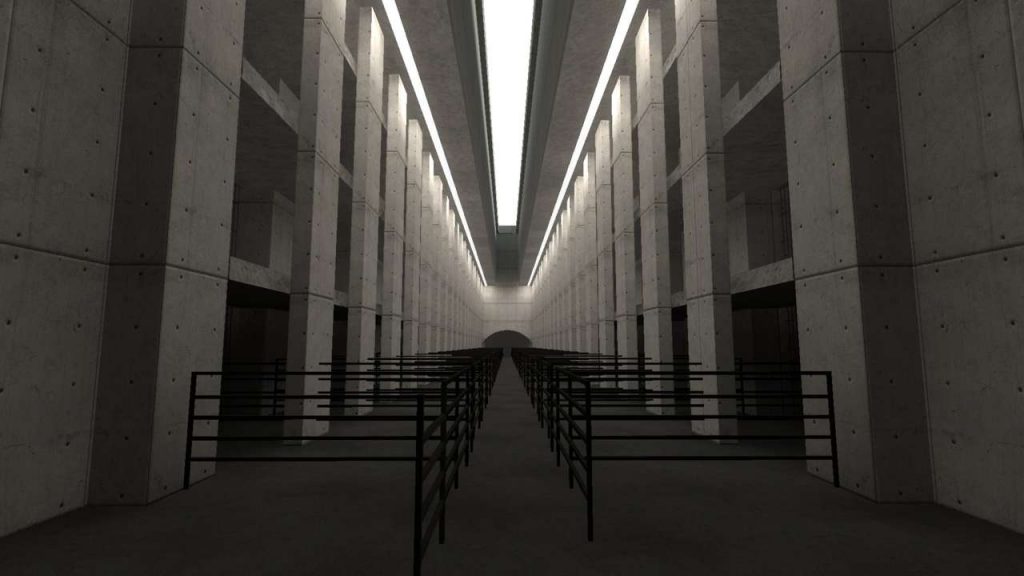

En 2015 salió The Beginner’s Guide, tal vez uno de los mejores videojuegos de los últimos años. TBG se presenta como una serie de pequeños juegos, escenas extremadamente simples, mientras suena una narración en off. En un momento, el jugador se ve atrapado en una celda y la única forma de salir es esperar sesenta minutos, quieto, con la pantalla encendida. Una escena es un loop que se mantiene eternamente; otra, un laberinto infinito de paredes invisibles. Un juego que no se puede jugar.

Ejemplo dos: el éxito del videojuego Getting Over It hace unos años produjo un debate muy interesante acerca de lo que es y puede ser jugar. Solo hay que mover al personaje, un hombre dentro de un caldero que sostiene una pica, por una serie de montañas de basura. Pero el diseño hace que los controles conviertan una tarea sencilla en una casi imposible: ¿puede ser el tedio el propósito de un juego?

En estos ejemplos de una nueva versión del tema de lo intolerable como crítica, algo ha cambiado: un interés. Los dos videojuegos están preocupados en contar una historia, en realizar una reflexión filosófica que, tomada en forma aislada, puede parecer una repetición de la letanía posmoderna en la que no hay respuestas, solo preguntas e infinitas interpretaciones. Pero el foco está en otra parte:ambos construyen con basura.

Literalmente: sus entornos virtuales son acumulaciones de piezas estandarizadas del software empleado para el diseño de videojuegos. Mientras nos perdemos en la frustración de juegos imposibles, nuestra mirada comienza a quedar atrapada por lo que nos rodea en los ambientes virtuales. De los conceptos a la materia. Marx sabía bien que la crítica reside allí: en las cosas.

La interactividad propia del formato videojuego reconstruye el gesto que señala la imposibilidad de la crítica. En lugar de permitirme saltar, a través de un corte cinematográfico, la estadía en una prisión, me veo obligado como jugador a permanecer efectivamente encerrado. Se subsume la lógica de la narración a la experimentación literal de la escena. El relato está roto. Esto escenifica un salto trascendental: del realismo como representación de la realidad, al materialismo como especulación sobre ella. En los últimos años, han emergido nuevas filosofías preocupadas por un retorno a lo real. Una vuelta a las cosas.

En estos párrafos, quise reconstruir un camino: de la preocupación de la crítica por su propia incapacidad, a la búsqueda de propuestas filosóficas concentradas en los presupuestos ontológicos en los que se sustenta toda crítica. Quiero presentar ahora algunos de estos proyectos a partir de una noción central: la categoría de objeto. En estas tres alternativas, el pensamiento ontológico aparece como continuación y sustitución simultánea del pensamiento crítico, del mismo modo que en los videojuegos reaparece cambiada la cuestión de lo intolerable.

Las cosas en mí

Desde las corrientes estructuralistas del marxismo hasta los posmarxismos, el cuestionamiento del carácter necesario de la revolución y del proletariado como portador único del futuro llevaron a pensar en una multiplicidad de “posiciones de sujeto”. Pero la frustración del fin del siglo XX es la de todas esas posiciones: todos los caminos que los socialismos intentaron cayeron ante la revolución conservadora.

¿Y si fuera más productiva la posición del objeto? En un proceso de reelaboración teórica del concepto de alienación, una serie de pensadores contemporáneos se preguntan ¿por qué no ser una cosa? La teórica del arte Hito Steyerl sostiene que, si ser sujeto es siempre ser sujetado, ser objeto puede implicar una liberación. En Los condenados de la pantalla, radicaliza la noción del fetichismo de la mercancía: los objetos no son solo objetos, siempre son condensaciones de fuerzas sociales que pueden liberarse.

Es una posición aceleracionista: negarse a reconstruir las posiciones subjetivas que históricamente se plantearon como base de la revolución y radicalizar las contradicciones inherentemente existentes en el capitalismo. Si no hay alternativa a la alienación, tal vez en la identificación plena con ella se encuentre la base de su quiebre. No debería sorprender que esta idea sea una de las pocas que Mark Fisher retuvo de su etapa aceleracionista: las representaciones culturales que para Fisher son efectivamente productivas para quebrar el realismo capitalista son precisamente aquellas que llevan al extremo la fusión del sujeto con la máquina. Son la única forma de aceptar plenamente la derrota de la izquierda en el siglo pasado. Si para Walter Benjamin la historia es una montaña de ruinas, “ya no somos el ángel: somos la ruina”.

Esta noción es particularmente interesante para el género. El grupo Laboria Cuboniks busca crear un “xenofeminismo”, basado precisamente en la idea de que la alienación no es sintomática: lo patológico es negar que somos producciones artificiales. “La construcción de la libertad no involucra menos alienación, sino más; la alienación es el resultado de la construcción de libertad.”

Identificarnos con imágenes, tecnologías y objetos. La alternativa aceleracionista al nuevo materialismo es radical, pero sus implicancias políticas son complejas: ¿cómo se realiza efectivamente la identificación con la posición de objeto? ¿Cómo distinguir la alienación como reconocimiento de nuestra alteridad ya presente de una simple glorificación de la dominación? Debemos tratar de ser cosas pero, ¿cómo son las cosas?

“Es una posición aceleracionista: negarse a reconstruir las posiciones subjetivas que históricamente se plantearon como base de la revolución y radicalizar las contradicciones inherentemente existentes en el capitalismo. Si no hay alternativa a la alienación, tal vez en la identificación plena con ella se encuentre la base de su quiebre.”Compartir:

Las cosas en sí

En abril de 2007, cuatro filósofos participaron de una conferencia en la Universidad de Londres que hoy se concibe como el punto de origen del realismo especulativo: un nuevo campo de indagación teórica que proponía discutir los principales presupuestos del pensamiento luego de Kant. Para el idealismo kantiano, el sujeto no tiene acceso a las cosas en sí, solo a las formas en que se nos presentan: a la correlación entre nuestra percepción y la cosa.

Los realistas especulativos proponen rehabilitar la noción de que es posible conocer algo como realmente es. Un camino para ello es el de la Ontología Orientada a los Objetos, iniciada por Graham Harman. La principal propuesta de la OOO es una ontología chata: todo es una cosa y todas las cosas merecen la misma atención. Humanos, plantas, instituciones, personajes ficticios: objetos, objetos, objetos. Las cosas siguen siendo opacas, pero están efectivamente ahí. Y sobre todo, se relacionan, interactúan. No solo nos relacionamos las personas (que son objetos) con cosas (yo uso esta computadora para escribir estas palabras): también es posible pensar una relación entre mi computadora y la botella de agua en el escritorio.

Resulta sorprendente que el mismo Harman no haya comprendido las potenciales connotaciones políticas radicales de lo que entiende como un proyecto estético-filosófico capaz de dotar a la humanidad de una nueva Teoría del Todo metafísica. Contra su tesis de que la OOO se presta a políticas cercanas al centro del espectro, algunos de sus seguidores han impulsado un comunismo de los objetos, o han empleado su teoría para pensar la crisis climática. Para Harman la ontología se parece a la estética: no es poco razonable entonces que pueda sostener una posición crítica. Tal vez lo más interesante de la OOO es la gran cantidad de autores que se han inspirado en ella y que, generalmente, arriban a otras posiciones: entre ellos, Tristan Garcia, Ian Bogost, Jane Bennet y Timothy Morton.

Yo en las cosas

Podríamos pensar a la tercera vía de reflexión sobre las cosas como un descendiente no deseado de la segunda. A diferencia de las ideas aceleracionistas y la OOO, admito que esta es más bien una reconstrucción mía. Un ensamblaje.

Manuel DeLanda es un filósofo y artista mexicano-estadounidense que parte de la filosofía deleuziana para encarar un proyecto ontológico monumental. Este año, Tinta Limón publicó un libro suyo por primera vez en Argentina: Teoría de los ensamblajes. Podríamos pensar que este concepto supera la ontología chata: no se trata de que todo sea una cosa, sino de que todas las cosas se articulan. Personas, procesos químicos, instituciones económicas: DeLanda rompe los niveles. En otro libro realiza una reconstrucción de 1000 años de historia no lineal. La física y la economía, la química y la sociología no se encuentran ya en planos diferentes: toda la historia humana transcurre entre y con las cosas.

Benjamin Bratton es un sociólogo estadounidense que trabaja en el mismo sentido. Este año, Caja Negra publicó su primera traducción al español: La Terraformación. En este proyecto, Bratton propone un proyecto de transformación geotécnica a gran escala como respuesta al cambio climático, que tiene en su núcleo la noción de artificialidad. En sus palabras:

“Un resignado compromiso con lo artificial sugiere un giro ontológico de un tipo diferente, no uno basado en las diversas construcciones sociales de un pluriverso relativista, sino en el reconocimiento de nuestra propia cognición e industria como manifestaciones de un mundo material que actúa sobre sí mismo en patrones inteligentes regulares.”

Esta noción del mundo material que actúa sobre sí mismo es explorada con afán holístico en un trabajo previo, aún no traducido, donde lo denomina The Stack (la pila). Donde el aceleracionismo se preocupa por promover una identificación activa con la propia alienación, donde la OOO intenta sostener a la vez una cosa-en-sí inaccesible y una ontología que se orienta a ella, Bratton y DeLanda sostienen que siempre hemos sido artificiales.

Podríamos identificar a otros autores como cercanos a esta cosmovisión: Timothy Morton y sus hiperobjetos; la geología de los medios de Jussi Parikka; las cosmotécnicas de Yuk Hui. Y la lista sigue: Rosi Braidotti, Ray Brassier, Levy Bryant.

“Una lectura cínica podría decir que lo que se presenta como un giro pragmático, de las palabras a las cosas, es en realidad un resultado de la imposibilidad de realizar un proyecto intelectual de izquierda radical. Al no poder avanzar contra el capitalismo, los filósofos retornan a un pensamiento abstracto sobre qué es lo real.”Compartir:

Este es un intento de mapeo posible de la escena del pensamiento contemporáneo. Desde realismo especulativo hasta nuevos materialismos, el vuelco hacia lo ontológico ha sido nombrado de múltiples formas. Los límites entre unas y otras corrientes son difusas en el mejor de los casos, y las similitudes a veces superan las diferencias: el interés por el arte (desde Steyerl, videoartista, hasta las elaboraciones sobre el arte chino en Yuk Hui), por las ciudades (en DeLanda, Bratton, Harman) y la política de izquierda son algunos de estos ejes.

Una lectura cínica podría decir que lo que se presenta como un giro pragmático, de las palabras a las cosas, es en realidad un resultado de la imposibilidad de realizar un proyecto intelectual de izquierda radical. Al no poder avanzar contra el capitalismo, los filósofos retornan a un pensamiento abstracto sobre qué es lo real. Creo que la inmensa preocupación por las cosas desmiente esta posibilidad.

Podríamos tomar del aceleracionismo la idea de que la alienación debe ser asumida y puede resultar productiva; de la OOO, el proyecto de una ontología chata que quiebre la frontera naturaleza-cultura; del nuevo giro ontológico, la noción de lo artificial como algo que ya somos. Si lo hacemos, descubriremos que estas reflexiones sobre la materialidad soportan un proyecto crítico más potente, a la altura de un mundo al borde del apocalipsis climático. No se trata de volver de las cosas a las palabras: al poner al objeto en el centro de la escena nuevamente ya hemos comenzado a actuar.

Del arte a la ontología, y de nuevo a la estética para regresar a la política. Tal vez en algunos años pensaremos en el primer cuarto del siglo XXI como un momento de quiebre en la historia del pensamiento: un materialismo para el futuro.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Panamá revista