Por: DANIELA VIDAL. 18/03/2024

A pesar de la resistencia de los comunarios y comunarias, el fuego arrasó los territorios indígenas y las áreas protegidas de la Amazonía boliviana. Los incendios afectaron sus fuentes de alimentación, el acceso al agua potable y quemaron viviendas. Más allá del cambio climático, el problema es estructural: el gobierno implementa políticas nacionales que promueven la economía extractivista. Ahora, las comunidades saben que los incendios serán una nueva excusa para avanzar sobre sus territorios. Queda el desafío de reconstruir la vida, repensar sus prácticas tradicionales y rescatar conocimientos ancestrales.

“Estamos como recién llegados” es la frase que se escucha una y otra vez entre los comunarios y comunarias tacanas, uchupiamonas, t’simanes y mosetenes que sufrieron los incendios forestales en las provincias de Abel Iturralde (La Paz) y José Ballivián (Beni) de la Amazonía boliviana. El panorama es desolador: las verdes serranías hoy son de color negro y marrón, en medio de las cenizas se ven los animales que no pudieron escapar del fuego y los platanales de las familias indígenas están chamuscados. En los últimos dos meses, las comunidades indígenas de la zona perdieron su monte, sus chacos familiares (como se denomina en Bolivia a sus tierras de cultivo) e incluso algunas viviendas de hoja de jatata.

La magnitud de los incendios fue un acontecimiento inédito para toda la población. Las personas adultas y ancianas, oriundas la zona de San Buenaventura y Rurrenabaque nunca habían vivido una situación igual con el fuego. Se sucedieron también situaciones excepcionales: las altas temperaturas alcanzadas este año y la fuerte sequía que facilita la propagación de las llamas. La angustia recién tuvo un respiro en los últimos días, cuando llegó la tan ansiada lluvia que permitió soltar los machetes con los que abrían cortafuegos. Al final de la temporada seca, la lluvia es la única alternativa para que los incendios no lleguen a las áreas comunales y áreas urbanas.

Una vez apagado el fuego, las preocupaciones cambian. Las familias indígenas no saben cómo se van alimentar ni cuál será el impacto de la pérdida de la flora y fauna. El inicio de la temporada de lluvias genera temor sobre posibles inundaciones o la llegada de nuevas plagas producto de la alteración del ambiente provocada por los incendios. Ahora mismo, las comunidades no saben de dónde se proveerán de agua frente a la disminución y contaminación de sus vertientes. En el mediano plazo, saben que intentarán “venderles” nuevos proyectos a nombre de la recuperación económica y que llegarán nuevas presiones sobre sus territorios. Sin embargo, hace tiempo que persiste el mismo problema: ¿qué hacer para no vivir la misma situación de incendios forestales todos los años?

Comunario recorriendo su platanal quemado. Foto: Daniela Vidal

Comunario recorriendo su platanal quemado. Foto: Daniela Vidal

Territorios indígenas y áreas protegidas: los principales afectados

En la Amazonía boliviana existen cuatro territorios indígenas que forman parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y fueron fuertemente impactados por los incendios forestales. Al territorio Tacana se accede por la carretera San Buenaventura-Ixiamas y por el río Beni. De sus 23 comunidades, 11 se vieron obligadas a combatir los incendios. En Buena Vista, la intensidad del incendio fue mayor a la resistencia de los comunarios, bomberos, voluntarios y guardaparques, quienes no pudieron evitar que el fuego llegara hasta el área comunal y consumiera cinco viviendas. Tanto niñas y niños como las personas adultas mayores debieron ser evacuadas a medida que la situación empeoraba.

En los días siguientes, también debieron evacuar por río a los comunarios de Altamarani y Tres Hermanos. En su caso, se vieron amenazados porque los campos de caña de la Empresa Azucarera San Buenaventura, el ingenio que es propiedad del Estado, fueron un terreno fértil para la propagación del fuego. Incluso se puso en riesgo la infraestructura de la propia empresa. Sobre el río, en las comunidades Villa Alcira y San Miguel del Bala, la principal preocupación de la población fue evitar que el fuego alcanzara las áreas destinadas al turismo comunitario: la actividad que genera ingresos alternativos a la comercialización de productos agrícolas.

Por su parte, la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas cuenta con 23 comunidades entre tacanas, t’simanes y mosetenes a las que se accede por la carretera Rurrenabaque – Yucumo y, por los ríos Beni y Quiquibey. De estas comunidades, al menos 19 fueron afectadas por los incendios. En Carmen Florida, el municipio de Rurrenabaque puso gran empeño en combatir el incendio para evitar que llegara a la toma de agua que provee a toda el área urbana. La comunidad 2 de Agosto, conocida por su producción de yuca, perdió todos sus cultivos y, de igual forma, la comunidad San José de Canaán vio cómo se quemaban sus cacaotales pese a los esfuerzos para sofocar el fuego día y noche.

Comunidad T’simane Bajo Colorado en reunión con la dirigencia del Consejo Regional T’simane Mosetén para conocer la situación de los incendios. Foto: Daniela Vidal

Comunidad T’simane Bajo Colorado en reunión con la dirigencia del Consejo Regional T’simane Mosetén para conocer la situación de los incendios. Foto: Daniela Vidal

Pérdida de cultivos y afectación al turismo comunitario

El territorio San José de Uchupiamonas, ubicado en el corazón del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, cuenta con una sola comunidad cuya población estuvo muy cerca de ser rebasada por el fuego. Guardaparques y comunarios se enfrentaron al incendio en condiciones adversas: con herramientas caseras, sin agua y prácticamente en soledad por la distancia que existe con el área urbana y la situación de emergencia que se vivía en múltiples puntos de la región al mismo tiempo.

San José de Uchupiamonas es reconocido a nivel nacional por el ecoturismo étnico que impulsa desde hace más de 20 años como una estrategia de gestión territorial. En su interior existen siete emprendimientos turísticos: uno de base comunitaria y seis de base familiar. Durante los incendios, al menos uno de ellos estuvo en riesgo de que el fuego ingresara hasta el área de las cabañas. El impacto de los incendios sobre la actividad turística solamente fue la caída de visitas durante los meses que duró la emergencia.

El territorio Ya’cama es una demanda del pueblo T´simane que habita entre los municipios de Rurrenabaque y San Borja. Es una población considerada de alta vulnerabilidad y desde 2016 lucha por consolidar su territorio ancestral, el cual disputa con el sector intercultural (como se denomina a los campesinos de tierras altas asentados en el Oriente desde la década de 1980). Son 14 comunidades que enfrentan inseguridad jurídica sobre sus tierras, conflictos para el acceso desde la carretera hasta sus comunidades, la ausencia de servicios de salud y de escuelas, así como la falta de fuentes de agua y agua potable.

A esto se suma la pérdida de cultivos y de monte debido al fuego descontrolado que ingresó desde las propiedades vecinas hasta su territorio. En una caminata desde la comunidad Palmira hasta el río Yacuma, un comunario decía mientras miraba el monte quemado: “¿Y ahora? ¿Dónde se fueron los animales, las abejas? ¿Qué vamos a comer?”. Sin alimentos que cosechar y recolectar, sin monte donde ir a cazar y sin fuentes de agua para pescar y consumir, la situación de riesgo de los t´simanes del sector Yacuma es alarmante.

Área quemada en la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas camino a la comunidad t’simane de 2 de Agosto. Foto: Daniela Vidal

Área quemada en la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas camino a la comunidad t’simane de 2 de Agosto. Foto: Daniela Vidal

“Nunca hemos visto algo igual”

En 2019, Bolivia enfrentó los mayores incendios forestales que afectaron a cerca de 6.000.000 de hectáreas del Oriente boliviano, principalmente del bosque seco chiquitano en el departamento de Santa Cruz. Aquel año se puso en debate el “paquete de normas incendiarias”, una serie de leyes y decretos aprobados entre 2013 y 2019 que promueven la deforestación y flexibilizan los permisos para chaqueos. En efecto, el paquete incendiario es uno de los causales de los incendios forestales que se repiten año a año en el país.

En 2020, a partir de la modificación del Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Beni, se identificó la adecuación de estos instrumentos –sobre todo en los departamentos que forman parte de la Amazonía–, a través de los cuales determinados sectores buscan legalizar la deforestación y el cambio de categoría de los suelos, con el objetivo de abrir brecha para la expansión de la ganadería y los monocultivos extensivos. Desde la aprobación del PLUS del Beni se evidencia un aumento de los focos de calor en el departamento.

Por otra parte, el cambio climático ya es una realidad: en octubre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología registró temperaturas excepcionalmente altas en al menos cinco departamentos. Hacia principios de octubre, cerca de 105 municipios de Bolivia se habían declarado en desastre por la falta de lluvias. La combinación de altas temperaturas y sequía no sólo provocó la pérdida de cultivos agrícolas en las comunidades indígenas, sino también que el bosque quedara muy expuesto al fuego. El chaqueo, la técnica agrícola tradicional basada en roza-tumba-quema, que antaño era posible de controlar, esta vez provocó incendios nunca vistos en las provincias Abel Iturralde y José Ballivián.

En medio de esta crisis climática, el cuestionamiento a las normas y políticas nacionales que promueven la economía extractivista y tienen un vínculo con los incendios forestales se vuelve un imperativo. En 2022, Bolivia ya había sido el tercer país con mayor deforestación de bosques primarios tropicales en el mundo. La minería aluvial del oro ha tenido un crecimiento exponencial en la Amazonía boliviana en los últimos años, provocando la deforestación por apertura de brechas ilegales, cambios en los cursos de los ríos y contaminación de mercurio. Por otra parte, la “marcha hacia el norte” promovida por el presidente Luis Arce Catacora, busca consolidar proyectos carreteros en el norte amazónico sin el cumplimiento de las normativas ambientales e, impulsar monocultivos de maíz, arroz, caña, soya y palma aceitera.

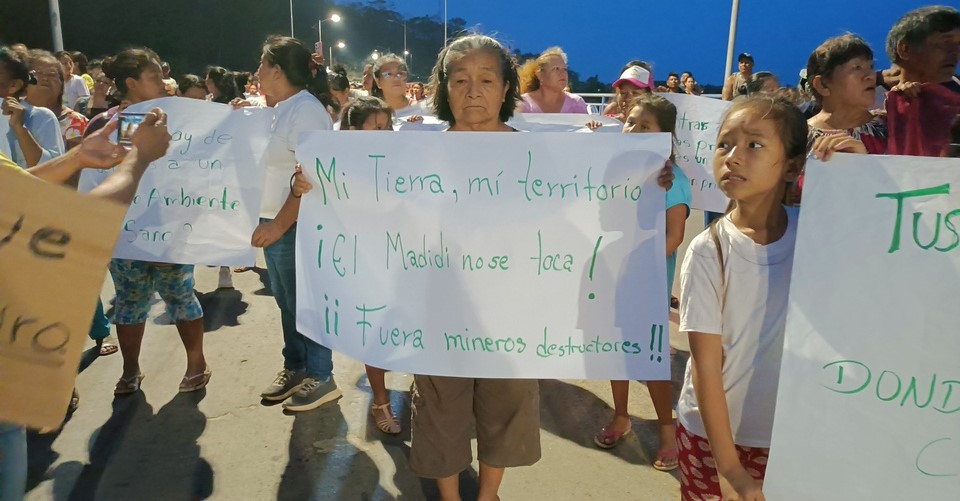

Marcha desde San Buenaventura a Rurrenabaque contra la minería y los incendios forestales. Foto: Daniela Vidal

Marcha desde San Buenaventura a Rurrenabaque contra la minería y los incendios forestales. Foto: Daniela Vidal

¿Qué viene después de los incendios?

Las poblaciones indígenas son conscientes de que las presiones hacia sus territorios serán mayores en el corto plazo. La vicepresidenta del Consejo Regional T´simane Mosetén, Magalí Tipuni, expresó su tristeza por las áreas quemadas: “Aquí querían hacer la megarepresa de El Bala, tanto que hemos defendido el territorio y ahora el fuego vino y nos ha devorado”. A su turno, un corregidor tacana compartió su rabia por la desatención estatal: “Nos quieren asfixiar para que entreguemos nuestros territorios, pero no vamos a claudicar. Vamos a defender nuestra agua y nuestro parque Madidi”.

La dirigencia indígena tiene temor de que la situación de vulnerabilidad en la que han quedado sus comunidades sea utilizada para malinformar, manipular e imponer proyectos agrícolas basados en el monocultivo. Algo similar ya había ocurrido cuando se instaló la Empresa Azucarera San Buenaventura, que promovió la tumba del monte en las comunidades aledañas con el objetivo de sembrar caña de azúcar. Asimismo, existe el riesgo de que se incrementen los conflictos por avasallamientos en sus territorios y áreas protegidas arrasadas por el fuego.

En cuanto a la reconstrucción de la vida en el territorio, las principales preocupaciones son la inseguridad alimentaria de las familias indígenas, la merma o contaminación de sus fuentes de agua, y los posibles desequilibrios que se generen por la pérdida de flora y fauna silvestre. En ese sentido, el derecho a la alimentación y al agua, y los derechos de la naturaleza cobran gran importancia y serán el centro de las reivindicaciones de las organizaciones indígenas afectadas.

Finalmente, las poblaciones indígenas se enfrentan una vez más al gran reto de repensar prácticas tradicionales y rescatar conocimientos ancestrales. Tienen el desafío de combinarlos con nuevas técnicas de producción sostenible y de protección de los bienes comunes, que les permitan ser resilientes frente a los embates que traerá consigo la actual crisis climática. Saben muy bien que, más allá de las pérdidas sufridas por los incendios, la defensa de la vida y de la casa grande es una larga batalla imprescindible para las próximas generaciones.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ