Por: Miguel Suárez del Cerro. Rebelión. 11/10/2020

Hace ocho años, llegaba a algunos cines, no demasiados, una propuesta canadiense de un director que nos sonaba más por su apellido que por su nombre. El cineasta era Brandon Cronenberg, hijo del gran analista cinematográfico de la mente humana, y la película, Antiviral.

Todo parecía una distopía clásica, de esas en las que la censura y el control de los contenidos por parte de un estado totalitario prohíbe a las personas acceder libremente a un pensamiento alternativo. Sin embargo, en Antiviral no existe dicha prohibición, ya que no hay nada que prohibir.

La premisa del filme, un mundo en el que las personas compran ser infectadas con las enfermedades que han padecido sus estrellas mediáticas favoritas, se hace todavía más amarga cuando vamos profundizando en la realidad que nos presenta Cronenberg. En ella no hay nada más que una propagación constante de imágenes banales de estos ídolos zafios. No encontramos información ni política, tampoco filósofos, y, por supuesto, nada parecido a escritores, músicos o cineastas. En resumidas cuentas, no hay pensadores que describan las pulsiones innatas del ser o que se adentren en los espacios inexplorados de la mente de todas esas personas alienadas. La sociedad de esta película evita pensar en la condición de su clase y nunca pondrá en duda la explotación que denunció aquel filósofo de Tréveris.

Esta censura, mucho más extendida hoy en día, fue descrita también por Pier Paolo Pasolini. El autor demostró que la verdadera amenaza a nuestra sociedad se encuentra en un poder absoluto que a simple vista no lo parece y que, por lo tanto, son pocos los que se enfrentan a él. Pasolini presentó de forma certera cómo la banalización de los mensajes a través de los medios de comunicación, las producciones audiovisuales comerciales y los tópicos acabarían con cualquier aspiración de libertad.

Para él, la televisión era una especie de tribunal de la Inquisición en el que solo podían pasar “los que son capaces de decir frases vacías o los que saben callar”. En nuestro país, encontrar ejemplos para esta definición no solo no es complicado, sino que la dificultad está en hallar excepciones.

Podría denunciar aquí los programas más lesivos, casi todos concentrados en el mismo canal de televisión, pero considero mucho más interesante referirme a lo que pasa desapercibido. Con esto me refiero a esos espacios, presentes en canales supuestamente progresistas, que entre chiste y chiste introducen mensajes reaccionarios. Mediante frases hechas, aceptadas por una amplia parte de su audiencia, lanzan ataques contra el sindicalismo, los empleados públicos, las ideologías, algunos países extranjeros y las creaciones artísticas alternativas. Casualmente, minutos después, alaban cualquier producción comercial, contratan a colaboradores que alardean de sus opiniones clasistas o aplauden a adolescentes encargados de la destrucción de cualquier inquietud intelectual en aquellos seguidores que les enriquecen.

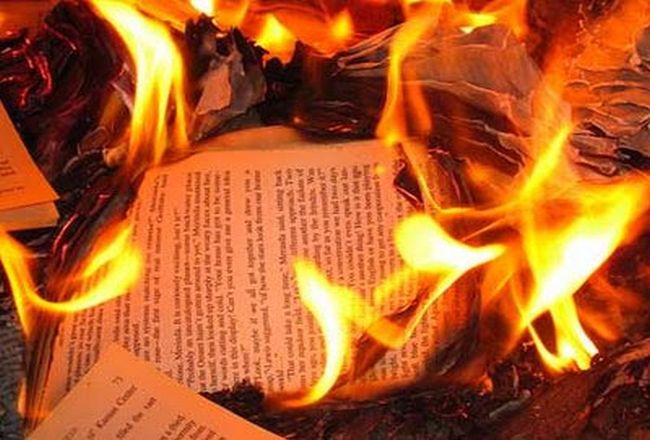

Esto no solo crea opinión, sino hábitos de consumo. Por eso, ya no es necesaria la censura que presentaban las distopías clásicas. Ya no es necesario quemar libros a 451 grados Fahrenheit, solo hay que colocar encima de ellos una montaña de pseudoliteratura con una portada atractiva acompañada de una cara mediática. El cine y el teatro, dominados por rostros televisivos sin talento, se encuentran igualmente en crisis. Las muestras de cualquier arte no comercial están amenazadas, se mantienen por un trabajo altruista y por el valiente público que acude a estas citas, y casi nunca por apoyos externos, demasiado preocupados por financiar entretenimiento y espectáculo.

Las advertencias de Pasolini y de Cronenberg (tanto padre como hijo) son similares: una crisis se vuelve más fuerte cuando afecta a una mayoría que ha cedido sus derechos a cambio de evasiones triviales. Esto puede cambiar, y la clase trabajadora debe ser protagonista de este cambio. «Si usted quiere regresar a la realidad, apague el televisor. Es muy fácil. Se hace con la mano y con lo que le quede de su voluntad», concluía el personaje de Rutger Hauer en The Osterman Weekend, de Sam Peckinpah.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Rincón del Bibliotecario.