Por: Gaspar Abrilot. 08/02/2023

La crisis ambiental provocada por la sequía y la actividad minera de cobre en el desierto chileno de Atacama supone el fin próximo del río Loa y de la cultura indígena que vivió con él.

Emplazado en el corazón del Desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, el río más extenso de Chile (y el segundo más largo de América Latina con casi 440 km de largo) está desapareciendo.

Su importancia estratégica es vital, pues es la única fuente de agua que llega al mar en más de 800 km de norte a sur, generando un polo de asentamiento de culturas prehispánicas andinas, especialmente en los oasis de Quillagua, Calama y Chiu Chiu.

Formado a partir de una veintena de afluentes subterráneos que afloran y se van juntando hasta formar un limpio y prístino caudal, este río comienza un peregrinaje por quebradas y vados, por comunidades y pueblos ancestrales, hasta encontrarse con el mar.

La cuenca del Loa ha sido habitada desde 1500 a.c. por comunidades indígenas y, de la diversidad de usos y formas de relación con el río, nació un histórico e íntimo vínculo de vida y hermandad. Pero actualmente, desde su nacimiento en las altas tierras del volcán Miño hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, el Loa sufre una dramática crisis medioambiental.

La problemática del agua está asociada a un periodo de sequía “natural”, pero la realidad es que desde 1870, con la instalación de las primeras oficinas salitreras en la zona, el río ha ido sufriendo diversas intervenciones, apropiaciones y contaminaciones de sus afluentes superficiales y subterráneos, ocasionando con ello un desastre ecológico que ha provocado la agonía de comunidades de pueblos originarios, la migración de sus habitantes y la desaparición de costumbres y modos de vida.

En los últimos años el río ha reducido su caudal y en sus riberas solo se descubren cadáveres de animales. Kilómetros y kilómetros de tuberías y grupos de árboles muertos completan el paisaje desolado. En la parte baja de la cuenca, el curso del Loa preocupa más aún, pues los químicos y otros minerales han matado la tierra y afectado al oasis de Quillagua, un poblado aimara que es considerado el último lugar habitado antes de la desembocadura del río al mar.

Antecedentes históricos hablan de Quillagua como un pueblo próspero. Su ubicación lo posicionaba como el gran oasis indígena del desierto de Atacama y punto de encuentro de comunidades que iban y venían del altiplano al mar, produciendo con ello una rica cultura con una fuerte conexión con el río en su conjunto. Además, la extracción de camarones, la producción de maíz y productos silvoagropecuarios abastecían fuertemente a las oficinas salitreras del siglo pasado.

El río Loa atravesaba sus campos agrícolas, bordeaba el área urbana y fluía a través de todas las actividades sociales, productivas, recreacionales y espirituales que realizaba la comunidad. Era el centro y fuerza motriz del pueblo. Sus aguas hacían posible la vida en un lugar impensado, incluso considerando que el sector poblado más cercano se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia.

Pero eso terminó. Quillagua es hoy el pueblo más árido del mundo (National Geographic, 2002). Las oficinas salitreras cerraron, el tren y la carretera dejaron de pasar por el pueblo y el río sufrió recientemente dos de las mayores contaminaciones ambientales de la historia de Chile, producto de derrames de xantato y detergentes industriales que aniquilaron sus tierras de cultivo.

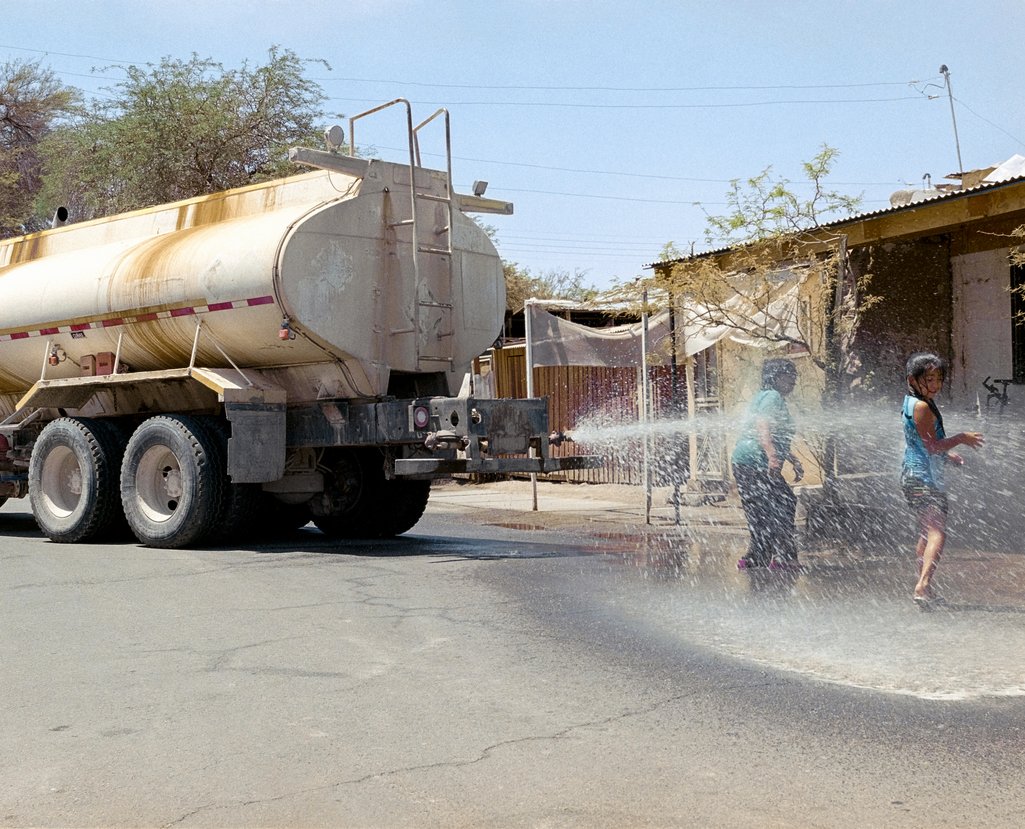

El golpe final lo está dando la sequía, la privatización y la apropiación del agua por parte de la industria minera. Empobrecida, sin agua potable y poca electricidad, su joven población está emigrando. De los más de 600 habitantes que vivían en Quillagua (CENSO 1962), hoy sólo lo hacen 70 personas.

Las nuevas generaciones están creciendo y conociendo a Quillagua como un poblado con pocos habitantes, pocos animales y poca agua en el río. Su conocimiento del esplendor y decaimiento de este oasis solo se produce a través de las conversaciones con sus padres o familiares, o de alguna foto que cae en sus manos.

Son los ancianos quienes contienen la memoria oral del pueblo, que sirve para que los más pequeños puedan interpretar y comprender las vivencias del día a día, tal como si fuese un cuento.

La desconexión histórica y el vínculo con su pueblo ha llegado a tal punto que, sumado a la precariedad en la que actualmente está sumida la comunidad, los jóvenes solo tienen perspectivas de futuro en el éxodo.

La comunidad aimara de Quillagua sabe que está presenciando el fin de su cultura y de una relación ancestral con el río Loa. Pero a pesar de esta grave condición, el pueblo se resiste a desaparecer y sus habitantes continúan manteniendo un estilo de vida relacionado con sus tradiciones ancestrales como sentido de identidad. Una relación que ha sido permanente e históricamente producida a través de configuraciones sociales, territoriales e hídricas en el desierto más seco del planeta.

La realización de este foto-reportaje contó con una beca democraciaAbierta para la realización de reportajes sobre la crisis climática.

LEER EL ARTÍCULO ORIGIAL PUSANDO AQUÍ

Fotografía: Open democracy.

Armando Soza (61) sostiene una antigua polaroid en la que aparece, a la edad de 4 años, posando frente al puente principal del pueblo -apreciable al fondo- desde donde la gente saltaba para disfrutar de las agua del río Loa en Quillagua, Región de Antofagasta, Chile |

Gaspar Abrilot