Por: Luis Armando González. 06/04/2022

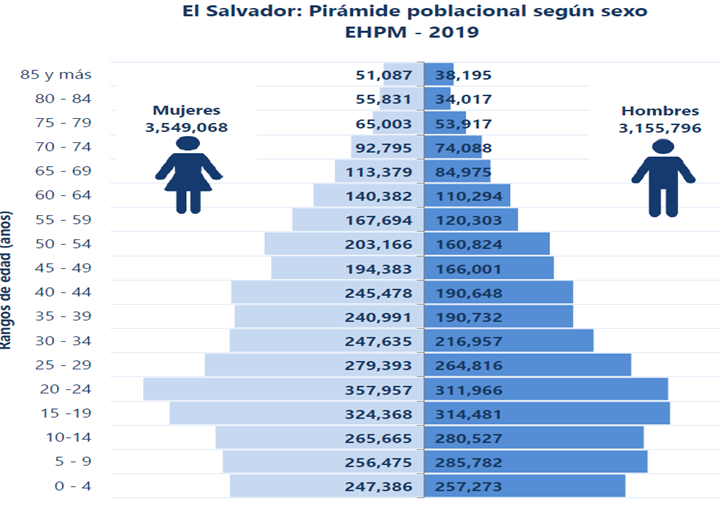

En días recientes, un colega[1], con el que colaboro en un proyecto de investigación social, me hizo llegar varios datos interesantes sobre la población salvadoreña. Se trata de una información que, más allá de cuánto se apegue o no a la situación poblacional real de El Salvador, constituye un faro importante para orientarse en la reflexión y, por qué no, en la toma de decisiones en materia de políticas públicas. De entre los datos que mi colega me remitió, me llamó la atención los referidos a la pirámide poblacional de El Salvador para el año 2019, que es lo que se presenta a continuación.

Fuente: EHPM, DIGESTYC, MINEC, 2019.

No he podido evitar hacer algunos “juegos” con esos números, los cuales expondré más adelante. De momento, es oportuno que señale, en primer lugar, que los datos que se muestran arriba son una proyección del último censo de población realizado en el año 2007. En segundo lugar, esos datos, por estar referidos al año 2019, han sufrido ajustes en los últimos dos años no sólo por las tendencias demográficas normales, sino por el impacto del coronavirus en los distintos grupos de edad, y por la dinámica migratoria en el marco de la pandemia y las arremetidas del crimen en distintos territorios. Lo anterior no quiere decir que esos datos, por estar referidos a 2019, no sean una buena aproximación a la realidad demográfica del país en estos momentos. Dicho esto, creo oportuno señalar, además, que con todo y ser de gran utilidad, esquemas “piramidales” como esos tienen un gran defecto: dan lugar a una visión de una sociedad formada por compartimentos estancos, en la cual cada peldaño no tiene relaciones estrechas con todos los demás.

En realidad, lo que hay en una sociedad es una red de parentescos y afinidades (genéticas, familiares, simbólico-culturales) que, por ejemplo, hacen que las personas que están agrupadas en los tramos de sesenta a ochenta y cinco años y más tengan hermanos, cuñados, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas (y en algunos casos, padre y madre que aún sobreviven) que están en esos mismos tramos o en los tramos inferiores de la “pirámide” poblacional.

Claro que hay personas solas (sin lazos de parentesco actuales: fueron hijos únicos, no tuvieron hijos e hijas y sus padres, tíos, tías y abuelos murieron sin dejar descendientes) en los tramos de sesenta años para arriba, pero no pueden ser ni todas ni la mayoría, porque si fuera el caso las nuevas generaciones no ocuparían el lugar que ocupan desde la mitad de la pirámide hacia sus partes media e inferior. Todo ser humano que nace, crece y llega a adulto es hijo o hija de dos personas, que a su vez son hijas de dos personas… que a su vez… Esos son los lazos sociales profundos: lazos biológicos que tejen los parentescos y las afinidades familiares y grupales que son, también, culturales. Asimismo, hay un tránsito continuo de los tramos inferiores a los superiores, es decir, cada día que pasa las personas aumentan su edad… y se mueven hacia las posiciones que ocupan sus mayores.

¿Qué se puede hacer con los datos anteriores? Varias cosas. Se me ocurre que se pueden hacer algunos reagrupamientos de los tramos y sumar las cantidades de sus miembros, para ver las diferencias numéricas entre ellos. Veamos los tramos de 60 años en adelante. La suma arroja, para 2019, la cantidad de 913, 907 personas. Esto, por una parte. Por otra, se me ocurre hacer otras agrupaciones menores, por ejemplo: a) colocando aparte a los que están entre los 45 y los 59 años, que sólo forzando las cosas se pueden considerar “jóvenes”; b) a los que están entre los 30 y los 44, que agrupa a quienes están entrando a la adultez y a quienes van en camino de la mediana edad; c) a quienes están entre los 15 y los 29 años, que se puede considerar jóvenes; y d) hacia abajo, a quienes van desde los 14 años hasta los recién nacidos (0 años).

Así, los tramos de edad que van de los 45 a los 59 años suman 1,012, 371 personas, lo cual casi se empareja con la cifra de personas que van de los 60 hasta los 85 años y más. Se trata de alrededor de 2 millones de personas si se suman estos diferentes grupos de población. ¿Es la población vieja de El Salvador? Si se la considera como tal, se trata de una cifra nada despreciable para un país cuya población rondaba, en 2019, los 6 millones y medio. Sea como sea que se considere a los tramos de edad de los 45 a los 59 años, lo cierto es que están cerca de (y se acercan a) los tramos de edad que les siguen. No es descabellado situarlos en un mismo agrupamiento poblacional.

¿Y el grupo que se ubica entre los 30 y los 44 años? Hay quienes los consideran “jóvenes”, aunque hay motivos para rebatir tal cosa. No importa. Veamos cuánto sumaron en 2019. Pues bien, este es el número: 1,332, 441 personas. No extraordinariamente lejos de la población mayor de 60 años y de la población que va de los 45 a los 59 años, que juntas casi la doblan. ¿Y hacia abajo? ¿Qué decir de quienes se pueden considerar jóvenes (que en 2019 tenían entre 15 y 29 años) en un sentido más preciso? Suman 1,574,260 personas, superando en número a cada uno de los tramos anteriores, y si hiciera un corte, separando del resto a quienes se ubicaron entre los 15 y los 24 años (con lo que ello supone de dependencia económica y inmadurez propia de esa fase de desarrollo psico-biológico), el número que se obtiene supera al millón de personas (1,308, 966).

Y este grupo poblacional está ligado estrechamente al que se ubica entre los 0 y los 14 años: 1,593,048 personas. En números gruesos, la población en la que se concentran (en 2019) las mayores necesidades de cuido y protección en El Salvador es, por una parte, la que se sitúa en los tramos de edad de 0 a 24 años (casi de 3 millones) y, por la otra, la que se sitúa en los tramos que van de los 70 a los 85 años y más: 464,933 personas. O sea, la mitad de la población salvadoreña en 2019 (6,445,027) estuvo o bien en una condición dependencia socio-económica, o bien en etapas claves de madurez psico-biológica o bien en una situación de vulnerabilidad ante agentes amenazantes biológicos o sociales.

En fin, los datos poblacionales con los que inicié estas líneas se prestan a un análisis como el realizado y, obviamente, a otros muchos. No puedo evitar anotar lo siguiente: en distintos lugares he escuchado que con un conjunto de datos son suficientes para avanzar en el conocimiento científico. No es cierto: con sólo unos datos, por muy sofisticados y detallados que sean, no basta para avanzar en el conocimiento de la realidad natural o social. Y es que los mismos deben ser recabados/usados/situados en el marco de conceptos interpretativos que son elaborados/usados por quienes pretenden tomar esos datos como apoyo explicativo. Más aún, la búsqueda de datos y su procesamiento técnico no son ajenos, por lo general, a los “prejuicios” e “intereses” de quienes los buscan o solicitan (o financian) esa búsqueda.

En mi caso, reordené los datos poblacionales de 2019 a partir mis prejuicios (juicios previos) acerca de los grupos sociales vulnerables y dependientes biológica y socialmente. No he alterado los datos y, además, primero hice los agrupamientos que me interesaban y, luego, hice las sumas para ver qué resultaba. Y lo que encontré está recogido aquí. Mi conclusión: ningún grupo poblacional particular es prescindible o irrelevante; dados los lazos parentales, familiares, de afecto y convivencia que son propios de cualquier sociedad –la sociedad salvadoreña no escapa a esto— un daño a un grupo poblacional concreto tiene una irradiación, directa o indirecta, en los demás grupos poblacionales. Y, cuando eso sucede, son las bases de la convivencia social lo que se erosiona y destruye.

[1] El colega es Néstor Hernández Baires, a quien agradezco el haberme compartido un conjunto de datos poblacionales de El Salvador.

Fotografía: Luis Armando González