Por: Nicolás Armando Herrera Farfán. Marcha. 23/06/2018

En las últimas horas he leído que el “pueblo” es “el responsable” de la victoria uribista, que “tendrá el gobierno que se merece” y “vivirá la dictadura como quería”. Ciertamente, el uribista Iván Duque ganó las elecciones con el 53,98% contra el 41,81% obtenido por Gustavo Petro. Sin embargo, quiero adelantar unas rápidas reflexiones, en contravía del consenso pesimista.

Luces y sombras

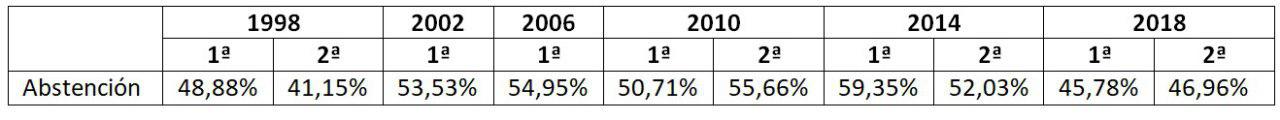

1. El “pueblo” es el gran ganador de las elecciones y el gran responsable de los históricos resultados obtenidos por la propuesta alternativa, pero no alterativa aún –en el sentido de “alterar” el modelo político-económico dominante–. 20 años después, la abstención fue inferior al 50%.

La alternativa política por primera vez en la historia sobrevivió (vital y electoralmente) a la primera vuelta, alcanzando su mayor acumulado electoral pues superó el 22,02% de Carlos Gaviria (en 2006) y el 27,47% de Antanas Mockus (en 2010). Y Petro superó su piso de 9,13% (en 2010). Entonces, será inédito el enfrentamiento entre el gobierno derechista (tradición colombiana) y una potencial oposición de la casi mitad de los electores y electoras, con posibilidad de articular movilización callejera y debate parlamentario, y con un despertar juvenil que quiere una política renovada.

Otro elemento importante es el alza del nivel de la discusión política, más allá de la estrechez mediática del “castro-chavismo” y del “sentimiento anti-uribista” que algunas personas subrayan. En esta contienda electoral se discutió –visiblemente y con amplio interés– sobre política (orientación) y economía (matriz productiva y modelo económico). Producto de esto son las famosas “peinadas” de Petro a los demás candidatos en los debates y a los periodistas del stablishment en las entrevistas y las multitudinarias concentraciones populares en las plazas, cosa que parecía jurásica en el panorama nacional. Producto de esto también es este artículo, así como la auto-convocatoria de votantes de Petro, Fajardo y De la Calle buscando consensos de cara a la segunda vuelta. El proceso electoral permitió que el “pueblo” se visibilizara como protagonista, y esta es otra señal de victoria.

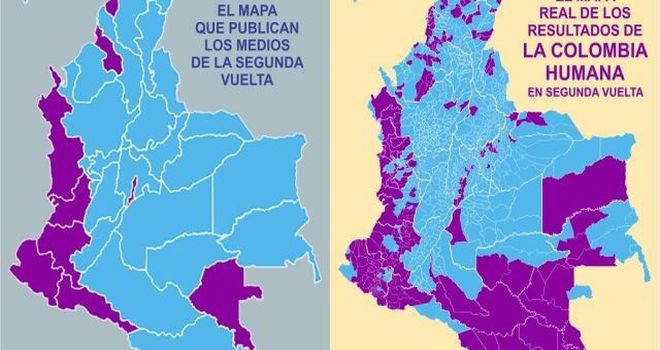

2. Las regiones del país nuevamente aleccionaron con sus victorias, siendo ejemplarizantes los resultados obtenidos en el Pacífico colombiano. Petro arrasó en departamentos como Putumayo, Cauca y Nariño. También ganó en 33 capitales departamentales (39,39%), en ciudades grandes como Bogotá, Cali y Barranquilla, en ciudades intermedias como Cartagena, Santa Marta, Pasto, Tunja y Popayán, y en ciudades pequeñas como Quibdó, Riohacha, Mocoa, Sincelejo y Mitú. El Pacífico y el Sur (geográfico y simbólico) apostaron por el cambio.

Fuente: Registraduría

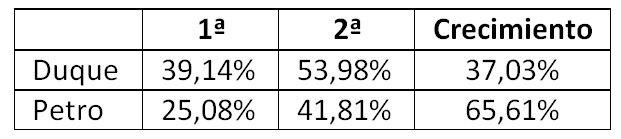

3. La “oligarquía”, es decir, la “maquinaria”, es la perdedora. Reconociendo que hay una masa poblacional que vota conscientemente a la derecha (disfrazada de diferentes partidos), considero que Iván Duque ganó por “inflación” de los medios de comunicación: entre la primera vuelta (27 de mayo) y la segunda vuelta (17 de junio), sólo creció el 37, 03% mientras que Petro creció un 65,61%.

Esto es significativo teniendo en cuenta que Duque coalicionó las “maquinarias” de los partidos tradicionales (Conservador y Liberal) y sus mutaciones recientes (Cambio Radical, Partido de la U); trabajaron en torno suyo los medios de comunicación (nacionales y extranjeros), los mafiosos locales y regionales, los terratenientes, el paramilitarismo (que sigue activo en las regiones), los mercenarios extranjeros y la propaganda negra y la guerra psicológica (encabezadas por J.J. Rendón); y se traccionó el aparato estatal en función de la legitimación del fraude que le diera la victoria, como resulta evidente en las actuaciones de la Registraduría Nacional y la Fiscalía General (en el caso de las denuncias de fraude) y de sectores policiales y militares, que boicotearon la campaña de Petro como se denunció por activistas en las redes sociales.

También perdieron el centrismo de Sergio Fajardo (que funcionó como un uribista solapado) y el mohoso y herradumbrado MOIR de Jorge Robledo (incluido el senador santandereano Leonidas Gómez) quienes apostaron por el voto en blanco. En términos políticos jugó más su anti-izquierdismo y su comodidad con el statu quo (prisioneros de su ideología y voceros de la propaganda “castro-chavista”). En términos de “opinión”, su opción resultó pírrica, pues sólo alcanzó el 4,20%. En términos prácticos, favorecieron los intereses del poder instituido.

El fenómeno endémico y multifactorial del abtencionismo va cediendo terreno y también perdió. Al igual que el voto en blanco, el abstencionismo es muy respetable políticamente, pero no puede convertirse en un axioma, sino considerarse una táctica dentro de un proceso histórico. Nadie pide entregar las banderas a un candidato o candidata, sino impulsar proyectos por donde se puede. No votar en estas elecciones era menos complejo que en 2014 (Santos-Zuluaga) y exigía un poquito más de creatividad. Ciertamente “el que escruta elige”, como decía Camilo Torres, y “después de las 4 vota la registraduría” como advertía Gaitán, pero endosar la esperanza por la fe total o la negación absoluta, no ayuda mucho en el panorama político (y esto no sólo tiene que ver con un “sentimiento antiuribista”).

4. Así, como advertimos en las elecciones de 2010, volvió a perder (al menos en el discurso público) la política alternativa-alterativa, que comúnmente se conoce como “la izquierda”. Esto no significó, obviamente, la desaparición de la izquierda sino de su inclusión en un proyecto más amplio que su propio discurso, tan golpeado mediáticamente como bastardeado por la extrema derecha recalcitrante que gobierna Colombia, por lo menos desde la derrota de José María Melo en 1854. Que Petro se haya ‘corrido’ al centro, no quiere decir que las personas que peinamos la historia a contrapelo hayamos renunciado a nuestro proyecto y nuestros sueños.

Petro explicitó su distancia del “marxismo” y su adopción teórica del liberalismo económico, incluso planteó la necesidad de crear un capitalismo nacional, pues en su consideración no había en Colombia más que un feudalismo rampante y feroz. Y planteó que su modelo de gobernabilidad de “acuerdos sobre lo fundamental” era el de la concertación chilena. En esto no se separó ni un ápice del diseño político desarrollado por la derecha colombiana y explicitado en su programa “Visión de Colombia II Centenario: 2019” editado en 2005 por el Departamento Nacional de Planeación. Petro se siente cómodo en ese discurso conciliador del “centro” de los partidos tradicionales y en el rol de socialdemócrata con pasado guerrillero, como José “Pepe” Mujica, que en últimas pretende administrar el capital.

El programa de la “Colombia Humana” se mostró como un programa que apelaba al imaginario liberal nacional y rescataba nombres de esa tradición: Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. También apeló al célebre conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien supo apartarse de la corrupción narcotraficante, pero no de la criminalidad estatal de la que su padre, el expresidente Laureano Gómez, fuera exponente.

El “centrismo” de Petro se evidenció en las “tablas” de los acuerdos con Antanas Mockus y Claudia López donde se comprometía a defender el statu quo: no “expropiando”, impulsando la “iniciativa privada”, no convocando a una Constituyente y respetando “el Estado Social de Derecho”. Así pues, su programa político no buscaba alterar ni el modelo político-económico ni el modelo de propiedad, de la misma manera que se estableció en la negociación de paz con las FARC-EP y la sacrosanta trinidad inexpugnable: modelo de propiedad, modelo económico y doctrina militar. Otras muestras parecen ser su posición anti-soberanista en el tema de la extradición, su consideración de Venezuela como “dictadura” y su promoción de un “capitalismo verde”, al mejor estilo de Al Gore, considerando que hay un cierto capitalismo que puede proteger la naturaleza. Algunas de estas ideas son expuestas por Renán Vega Cantor, Sergio Segura y Felipe Polanía.

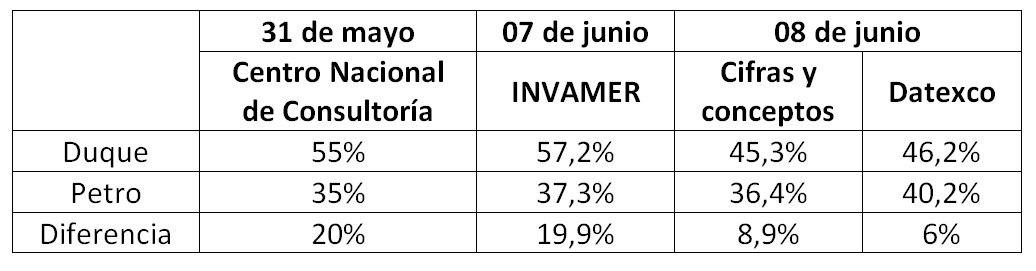

5. Las encuestas se desnudaron como armas ideológicas e instrumentos de manipulación y control social. Como se aprecia en las cuatro consultas realizadas de cara a la segunda vuelta, mientras la tendencia de Duque era a la baja (en 8 días perdió 10 puntos) la de Petro era al alza (subió 5 puntos) y la diferencia entre ambos se redujo en 14 puntos. (Recuérdese que no hubo encuesta después de la adhesión pública de Claudia López y Antanas Mockus a la campaña de Petro).

Entonces se abren tres interrogantes: ¿Cómo explicar estadísticamente que un candidato que va bajando venza a uno que va subiendo y que la diferencia final duplique el estimativo de la diferencia en la última encuesta?; ¿es posible que se haya planteado una medición alta desde el principio para Duque (55%) calculando que se desinflaría y previendo un estimado del fraude para decir que “acertaron las encuestas” teniendo en cuenta que obtuvo el 53,98%?; ¿a qué candidato apoyaron los dueños de los medios de comunicación que contratan las encuestas? Por otra parte, si pudiera estimarse que el fraude estuviera cercano a los dos millones y medio de votos, como algunas personas me han manifestado, la victoria de Duque se convierte en derrota (“empate técnico”, llamarían algunos) pues sólo obtuvo 2.338.891 votos más que Petro.

Retos y tareas (para un “petrismo” más allá de Petro)

1. Se requiere de una organización popular que participe activamente en la fiscalización del escrutinio de la segunda vuelta, a fin de desnudar el fraude electoral y, a la vez, exigir a la Fiscalía General de la Nación que revele la investigación sobre el fraude de la primera vuelta, el mismo fraude que el registrador invitó a “dejar en el pasado”.

2. Esta misma organización debe impulsar estrategias y acciones concretas que defiendan los maltrechos acuerdos firmados con las FARC y la mesa de negociaciones instalada con el ELN. Defender la paz como derecho y no como consigna vacía debe incluir en la ecuación el “factor Venezuela” que entrará en juega a través de la incorporación de Colombia a la OTAN y el cuasi consenso que allí se vive una “dictadura”.

3. La derecha colombiana comprende rápidamente que si deja respirar al pueblo de la represión, la espuma del chocolate vuelve a subir. Después de 200 años de dominación, aún no ha podido alcanzar la hegemonía y el consenso de las mayorías y eso la conducirá a armar causas alrededor del ELN (en ausencia de las FARC) en las regiones del país y en el exterior.

Urge activar las alarmas y las redes de solidaridad, visibilidad y denuncia nacionales e internacionales frente a la obvia arremetida mediática, jurídica, política, militar y paramilitar sobre las personas que dinamizaron la campaña de Petro en las regiones, sobre el pensamiento crítico y sobre los movimientos sociales, es decir, frente al asesinato, la estigmatización y criminalización de la pobreza y la protesta social organizada. Todas estas acciones ya se vienen desarrollando en contra de los reclamantes de tierras, los defensores y defensoras de Derechos Humanos, integrantes del Congreso de los Pueblos y parlamentarios del Polo Democrático Alternativo.

4. Deben fortalecerse los procesos formativos de pensamiento crítico, de recuperación crítica y activa de la historia y de fortalecimiento político-ideológico. Hay que alimentar las luchas del presente y del futuro con tradiciones, memoria e ideas. Contra el discurso de “liquidar el pasado” y “pasar la página”, se exige avivar la llama rebelde de la resistencia y los sueños ancestrales con las herramientas teóricas disponibles.

5. Hay que consolidar los resultados regionales donde se ganó y fortalecer donde se perdió, no sólo de cara a las elecciones de 2019, sino a la consolidación de procesos locales de organización popular, participación política y poder instituyente. No se trata sólo de “captar votos” sino de construir otro horizonte político: desde abajo, de la periferia al centro y con protagonismo local, combinando las ansias de gobierno con la construcción de poder, pues alcanzar lo primero sin lo segundo es una tentación y desarrollar lo segundo sin lo primero es ilusión.

La “izquierda” y los movimientos sociales deben jugar un papel protagónico, articulando el movimiento social y el movimiento político, y atrayendo a los no alineados y no alineadas en ninguna expresión política. Se necesita replantear las prácticas y formas de hacer política y aventurarse en la construcción de una gran colación de movimientos sociales, Coalición Colombia y la lista Decentes: un gran frente social y político desde abajo, de oposición y proposición, en acuerdos básicos prácticos. La utopía pluralista de Camilo Torres Restrepo sigue estando a la orden del día.

6. Los hechos exigen la construcción de instrumentos académicos de opinión pública que ayuden a desideologizar el control de los medios masivos de comunicación y permitan establecer vinculaciones concretas de la academia colombiana con los problemas reales del país. Los científicos y científicas sociales tenemos mucho que aportar en esta batalla cultural. Un buen ejemplo podría ser la estrategia desarrollada por el Instituto Universitario De Opinión Pública (IUDOP) que desde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” impulsara el psicólogo jesuita Ignacio Martín-Baró.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.

Fotografía: Marcha