Por: Raúl Prada Alcoreza. 26/03/2025

La fuerza es un concepto abstracto que viene de la física, que al trasladarse a las ciencias sociales se la usa como metáfora, para referirse a las relaciones sociales y a sus prácticas. La filosofía usa el concepto de fuerza después de partir de la metáfora de fuerza, que está vinculada al concepto de potencia, que, a su vez, tiene que ver con la cosmovisión dinámica. De este modo llegamos al concepto de energía, que también viene de la física, sin embargo, en la filosofía antigua la imagen e idea de energía es anterior a lo que hoy conocemos como ciencia física.

En las llamadas filosofía presocráticos se conciben los elementos primordiales, que tiene que ver con el agua, la tierra, el aire y el fuego. A su vez, sus elementos primordiales están vinculados a la música, también al artesanía, a los instrumentos, así como al cuerpo, que tiene que ver con la reproducción.

Se puede partir de la selección de estos elementos primordiales inclinándose por uno de ellos, o se puede suponer una combinación y una composición de todos los elementos primordiales, dando lugar, más bien, a una composición primordial, lo que hace pensar en la asociación y en la composición, cuando la pluralidad es vinculada a una unidad compuesta. De este modo vamos más lejos que el concepto de átomo, qué significa no divisible, dando lugar también una composición del átomo, por lo tanto a la paradoja de la división del átomo, concebido como una composición y asociación de partículas.

No hay uno sin lo múltiple y no hay múltiple sin lo uno. Lo que equivale a decir que la existencia misma es complejidad de asociaciones y composiciones de partículas infinitesimales. El salto de los átomos a las moléculas supone la asociación de átomos y la composición de átomos. Con lo que las nociones las configuraciones conceptuales y los conceptos de asociación y composición resultan más bien primordiales.

El salto de la molécula a la macromolécula tiene que ver con la vida desde la perspectiva biológica o de la ciencia biológica. Es cuando se da lugar a la tesis de la neguentropía, es decir a la negación del entropía, a la retención y administración de la energía, a la subsunción e incorporación de la energía a una composición compleja, que se va a llamar célula. Que ya supone vida en sentido biológico, por lo tanto también inteligencia sensible, es decir, memoria sensible.

Las composiciones celulares van a dar lugar a los cuerpos multicelulares, que incrementan la complejidad de las composiciones y las asociaciones. De este modo llegamos a la asociación de cuerpos incluso a la composición de cuerpos, sólo que concebidos de una manera organizativa, social e institucional.

En la sociedad humanas este salto a la sociedad, a la organización social y a las instituciones supone la emergencia cultural. Etimológicamente el cultivo de imaginarios sociales y de instituciones colectivas. Hablamos entonces del la arqueología de las interpretaciones, porque la cultura, desde sus inicios, sí se puede hablar así, es ya una interpretación del entorno. ¿Del entorno de qué? Del entorno de la sociedad humana, desde las comunidades iniciales.

La interpretación es atribuir sentido a la experiencia social. El mito es el arquetipo de la interpretación fundamental, a la que acuden la sociedades iniciales para explicar de una manera imaginaria el origen del mundo. De esta manera tenemos dos configuraciones arquetípicas de imágenes, ideas, enunciados y conceptos de la interpretación en su propia arqueología. Por una parte tenemos el supuesto inaugural del origen, por otra parte tenemos la concepción de totalidad, que viene a ser el mundo.

Origen y mundo suponen la idea, aunque sea confusa, en principio, de tiempo, sea cíclico o lineal. A su vez, se puede suponer una vaga configuración de círculo o esfera. El origen vendría ser el centro, el círculo vendría a ser el mundo, desde una perspectiva plana o esférica, desde una perspectiva espacial voluminosa. Las imágenes, las ideas y los conceptos no están pues desligados, de ninguna manera, de las configuraciones geométricas, de la misma manera que los cuerpos, en sus composiciones, no están desligados de una estructuración geométrica y matemáticas. Esta es la relación de los cuerpos con lo que se llama, de manera antigua, las leyes de la naturaleza, más recientemente, las leyes del universo.

Si hacemos un primer acercamiento epistemológico, vale decir, del estudio de los saberes y de las ciencias, vamos a ver que se trata, desde un comienzo, de un desenvolvimiento integral de la acontecimiento. Entendiendo el acontecimiento como la multiplicidad de singularidades o la multiplicidad de procesos singulares, siendo el acontecimiento una singularidad compuesta en devenir.

Dicho esto, como se decía metodológicamente, la exposición del marco teórico, que en este caso es el sustrato epistemológico, podemos iniciar el análisis y la síntesis de una problemática social, que, a su vez, es problemática política, que supone una problemática histórica, se puede reducir esquemáticamente a una problemática económica. Cuando hablamos de problema acudimos también a la etimología de este término, problema, que alude a la figura de escudo, por lo tanto de defensa y de obstáculo, dependiendo desde donde se observa al escudo, desde el que lo usa para defenderse o desde el que lo tiene delante como atacante.

Los sujetos sociales de la sociedades humanas, de manera extraña, tienen, de manera consciente o de forma inconsciente, a su restringida realidad social como problema. ¿Por qué es un problema? En otras palabras, la pregunta sería: ¿Por qué es un obstáculo? ¿Quiénes se defienden con este escudo social de un ataque? ¿ Quiénes atacan y por lo tanto se enfrentan a esta protección? En consecuencia podemos sacar a relucir una hipótesis conveniente al respecto. Para los sujetos sociales la sociedad es un problema, tanto desde la perspectiva del atacante como desde la de perspectiva del que se defiende.

Al hablar de atacante y de defensor estamos aludiendo al esquematismo dualista del amigo y del enemigo. Si se quiere, estamos aludiendo a la invención del enemigo, por lo tanto aludimos a la política en el sentido constitutivo. La política se constituye en función de resolver el problema del enemigo. Sabemos que el término política, que viene del griego politiká, se refiere en Aristóteles a los asuntos de la ciudad, es decir, de la polis. Que en su relación por los romanos, se atribuye a los temas que tienen que ver con el ciudadano, polites. Que después, a comienzos de la modernidad, se va transfiriendo la concepción de política a la problemática estatal. La política viene a ser la ciencia del Estado. Es cuando, por un lado, Nicolás Maquiavelo separa política de ética, dejando a la política libre de toda restricción moral. Se trata del arte de tomar el poder y conservarlo. Por otro lado, cuando no se separa la política de la ética, se podría decir, que más bien, se restringe la ética a la moral, y se le atribuye a la política el fin del bien común.

De esta manera llegamos, durante la modernidad avanzada, abatida por sus propias contradicciones, a un concepto reflexivo de política, que vincula la violencia, que supone la política como dominación, con el consenso que supone legitimación. Al respecto no se puede concluir que la legitimación pone en suspenso la dominación, sino, más bien, que, mediante la legitimación, la dominación viene a ser aceptada por los ciudadanos. O si se quiere también se puede decir que la dominación ya no requiere tanto del uso inmediato de la violencia, que viene a ser suspendida, contenida, incluso como amenaza silenciosa e institucionalizada. Entonces la dominación se realiza mediante la aceptación explícita de los ciudadanos.

El concepto de democracia, que tiene que ver con la política, en el sentido del ejercicio de la deliberación, de la participación y de la construcción colectiva de la decisión, más claramente con el autogobierno, tiene también su propia arqueología. Desde la etimología de su acepción griega hasta la concepción como autogobierno y autogestión anarquista. En este caso, la democracia supone la ausencia o la negación del Estado por parte de una sociedad, que se autodetermina de manera colectiva sin mediaciones.

Entonces, ¿en qué queda la política desde la perspectiva anarquista? Obviamente no se trata de la ciencia del Estado, tampoco del ejercicio del poder y la irradiación de las dominaciones, sino de la suspensión de los mecanismos de dominación y del ejercicio de la decisión colectiva por consensos reiterados. Algunos interpretan esta concepción anarquista como la suspensión misma de la política, sin embargo también se puede entender la política en sentido amplio y pleno como la realización íntegra de la democracia, es decir, como autogobierno.

Es conocido el libro de Platón la República, que en griego significa Politeia y en latín politia. Cornelius Castoriadis entiende que se trata del libro de las leyes y no de República, vale decir, de la res-pública en latín.

Se dice que la República trata de la justicia, el libro se compone de la exposición de doctrinas y concepciones platónicas. En el libro se encuentra la alegoría de la caverna, la doctrina de las ideas o de las formas, la concepción de la filosofía como dialéctica, la exposición de la teoría del alma, con matices diferentes de lo expuesto en el Fedón, además de la utopía sobre el proyecto de la ciudad ideal, gobernada de acuerdo a principios filosóficos. La escritura de la República transcurre a través de diálogos, aborda lo que tiene que ver con la filosofía de las cuestiones humanas, φιλοσοφία περὶ τὰἀνθρώπινα. La obra comprende una exposición sobre el ser, ontología, una exposición gnoseológica, una exposición de filosofía política y una exposición ética.

Nos referimos a este libro de Platón, la República, por esta composición, que pretende integrar todas las cuestiones humanas, dando lugar a una concepción completa de la política, de la filosofía y de la ética. Es esto lo que nos llama la atención, puesto que se tiene una mirada no solamente abarcadora sino completa de lo que podemos llamar la problemática humana. Aunque Platón no tiene en aquel entonces una concepción humanista del homo, del anthropos, de todas maneras se tienen en cuenta los distintos planos y espesores de intensidad en los que acontece lo humano.

Por eso anticipamos el marco teórico del que partimos en esta exposición. Buscamos volver al análisis crítico de la política y sus problemáticas, teniendo como referentes cuestiones y singularidades concretas del acontecer político, desde la perspectiva de la complejidad inherente.

Teniendo en cuenta estas consideraciones vamos a abordar la coyuntura de la formación social, política, cultural y económica de Bolivia, en un presente de incertidumbres, 2005.

Vamos a partir de un análisis crítico enviado a Raul Zibechi, respondiendo a un cuestionario sobre la situación boliviana en el año electoral en curso. Partimos de este referente pues el análisis mencionado resume nuestra evaluación e interpretación de lo que acontece en la coyuntura álgida de la crisis múltiple.

Espesores de la coyuntura boliviana

2025 es un año electoral, todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se preparan para la compulsa de las elecciones nacionales, todas las agendas políticas y comunicacionales están abocadas a cubrir y especular sobre este evento. La pregunta es: ¿Qué clase de evento es éste, de las elecciones nacionales, en la coyuntura álgida por la que pasa Bolivia?

Después de dos décadas de gestiones de gobiernos neopopulistas, con un interregno de menos de un año de un gobierno de “transición” neoliberal, que en realidad fue una continuidad de las gestiones del gobierno anterior y una anticipación de las gestiones del gobierno posterior, es patente la descomposición del Estado mal llamado Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo es evidente el derrumbe del MAS, partido de gobierno en crisis, ahora dividido en dos alas, aunque una de ellas haya perdido la sigla.

En lo que se viene en llamar la oposición, se ha conformado un frente que reúne a varias fuerzas políticas que pretenden ser la alternativa al MAS, a lo que fue el MAS durante dos décadas. También en la oposición, el político cochabambino Manfred Reyes Villa se encuentra en campaña, pretendiendo ser la oposición al MAS, aunque los otros de la oposición lo acusan de ser, más bien, afin al partido neopopulista, que gobernó durante 20 años a Bolivia. Otros candidatos también se encuentran en la pugna buscando formar parte de la compulsa política, la mayoría de ellos pretende ser también la oposición y alternativa al MAS.

Todas están fuerzas políticas mencionadas, incluyendo obviamente al MAS, compiten en la compulsa electoral como si no hubiera pasado nada durante dos décadas, aunque mencionen en sus discursos al mal gobierno. Lo que ha pasado corresponde una gravedad mayúscula, puesto que se ha perdido la gran oportunidad de la transformación institucional y estructural que demanda la Constitución. Esta gravedad muestra todo su dramatismo cuando el desenlace de dos décadas de gestiones de gobierno, de la forma de gubernamental y clientelar, ha destruido el país, dejándolo prácticamente sin recursos hidrocarburíferos, sin industria hidrocarburífera, convirtiéndolo, más bien, en un importador de diésel y gasolina. La forma de gobierno clientelar de la que hablamos es responsable del incineración de más de quince millones de hectáreas de bosques, de la depredación de territorios de la Amazonia, del Chaco, de los Valles y del Altiplano. También es responsable de la expansión del capitalismo salvaje, vinculado la minería, sobre todo en lo que corresponde a las mal llamadas “cooperativas mineras”. De la misma manera, siguiendo estos decursos sinuosos, apañando el avasallamiento de tierras, de parques nacionales, de áreas protegidas, de territorios indígenas. La lista puede ser más larga, sin embargo, vamos a mencionar una problemática más, que tiene que ver con la destrucción del tejido social y de la capacidad de lucha del pueblo boliviano, al extender las relaciones clientelares de manera desmesurada, al corromper toda relación política entre Estado y sociedad.

Podemos decir que han desaparecido los horizontes, se ha asesinado el proceso de cambio, se ha esfumado el porvenir. Ante esta evidencia dramática y trágica en la que se encuentra el país, los partidos políticos oficialistas y de la oposición se muestran con un comportamiento político reiterativo, que evidencia su desapego con lo ocurrido, con la dramática historia de Bolivia, patentizando un perturbador olvido, restringiendo la memoria social a la memoria corta, dejando de lado la memoria mediana y, mucho más, la memoria larga. Las fuerzas políticas oficialistas y de la oposición ofrecen más de lo mismo, repetir las lamentables prácticas de administración pública, impulsando el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo hagan con un discurso que pretende ser la continuidad de un “proceso de cambio”, que nunca se dio, o lo hagan con un discurso que pretende “salvar a Bolivia” del neopopulismo. De manera efectiva, ambos discursos, a pesar de pretender ser opuestos, encubren una complementariedad adversa en el saqueo de Bolivia.

¿Cuál es la relación de los partidos políticos con el país, el pueblo y la sociedad? Cuándo hablamos de relación nos referimos al alcance de la relación con los distintos planos de intensidad de la formación social y cultural. Un partido político es actor y operador en la actividad política de un país, incluyendo la administración pública. También es una organizador “ideológico” en lo que respecta a su participación en la representación de la democracia formal y del mapa institucional. A su vez, maneja un cierto conocimiento de su propio país, que podríamos decir es insustancial. En la medida que han transcurrido los distintos contextos históricos políticos, llegando hasta la contemporaneidad, este conocimiento se ha vuelto incierto, sobre todo, para decirlo de algún modo, anodino. Aunque sea más especulativo decirlo, se puede evaluar la inclinación afectiva, de los partidos políticos, por el país, por el pueblo y la sociedad. Al respecto, se puede decir que lo que se constata es más una sobrevaloración de sí mismos que un apego afectivo comprometido con el país. Sus fluctuaciones afectivas tienen que ver con las exigencias de lo que hemos denominado el círculo vicioso de poder.

¿Qué papel cumplen los partidos políticos en los periodos de la crisis múltiple y en la coyuntura álgida? Podemos decir que se trata más de rutinas, de prácticas fosilizadas en estas organizaciones políticas, que cada vez son más anacrónicas. Para nada pueden interpretarse como disposiciones para resolver los grandes problemas del país, al contrario son, más bien, parte del problema. Los partidos políticos no solamente legitiman el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, sino que lo impulsan, de una u otra manera, con uno u otro discurso, estando en el oficialismo o en la oposición.

Las elecciones del 2025 no ofrece nada nuevo al pueblo y a la sociedad boliviana. Más de lo mismo. Como se dice popularmente, una champa guerra, una chamuchina ideológica, una constante improvisación de programas políticos, de programas electorales, sobre todo, pensando en alianzas circunstanciales o, en su caso, en la continuidad de las relaciones clientelares, que también han agotado su propia convocatoria perversa y corrompida.

Teniendo en cuenta este panorama se puede decir que el pueblo está solo, más solo que nunca, más desolado que nunca, más vulnerable que nunca. Sin perspectivas, sin horizontes, sin alternativas y, sobretodo, sin salidas. La atmósfera está contaminada por la difusión insólitamente intrascendente de los medios de comunicación, que están abocados al sensacionalismo, a la desinformación, al apego comediante de lo que dicen o dejan de decir los pretendidos candidatos de la elecciones nacionales, como si lo que dijesen fuese importante, cuando es, más bien, la repetición de la banalidad política.

A estas condiciones de imposibilidad se suma la destrucción del tejido social, efectuada por las gestiones de gobierno neopopulistas. El MAS, al presentarse como “amigo del pueblo”, es más, como un “gobierno de los movimientos sociales”, incluso como “gobierno indígena”, ha conseguido cierta simpatía del pueblo, que creía encontrar en este partido la posibilidad de la realización de la esperanza. Incluso cuando se hizo patente su regresión con los Contratos de Operaciones con las trasnacionales extractivistas, donde se entregaba el control técnico a estas empresas y se desnacionalizaban los hidrocarburos, el pueblo siguió creyendo en la posibilidad de un cambio, esperando que las circunstancias adversas se modifiquen, en una suerte de reconducción del proceso de cambio. Esto nunca ocurrió y no iba a ocurrir, pues estamos hablando de un partido que repite la historia del populismo de la revolución de 1952 a 1964. En este caso ha preponderado lo que Sergio Almaraz Paz llama el tiempo de las cosas pequeñas. Se ha ido retrocediendo paso a paso, tratando de defender la soberanía en la minería, pero a costa de entregar los hidrocarburos a la empresa trasnacional norteamericana Gulf Oil. Sergio Almaraz Paz dice que en este retroceso constante, en este recorrido sinuoso hacia la incertidumbre política, el MNR no se dio cuenta cuando cruzó la línea y se encontraba del otro lado de la acera enfrentando a su pueblo. Algo parecido pasó con el MAS, sólo que lo hizo de una manera más rápida, casi inmediata, desde los comienzos mismos del llamado “proceso de cambio”, además sin haberse dado ninguna revolución, ni democrática ni cultural, peor aún sin haber cumplido con la Constitución Política del Estado, que establece un Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico.

Tomando en cuenta esas circunstancias es desolador observar a un pueblo destruido en su propia interioridad, con un tejido social deshilachado, sin capacidad de lucha, peor aún sin capacidad de crítica, mucho menos de autocrítica. En la crisis más aguda de la historia reciente, el pueblo y la sociedad boliviana se encuentran desarmadas.

Una de las consecuencias de lo que decimos y describimos consiste en lo siguiente: No se pueden avalar las elecciones nacionales, en las condiciones lamentables en las que se dan, teniendo en cuenta, además, la gravedad de la crisis múltiple que afronta el país. Lo que nos compete es hacer una convocatoria al pueblo a conmoverse de su propia situación y existencia, pueblo que ha sido usado y abusado en una larga historia política y económica de despojamiento. Una convocatoria de emergencia al pueblo a acudir a su memoria, salir del adormecimiento y del olvido, salir del estado de inmovilización en la que se encuentra. Eso lo decimos a pesar de que en los últimos años se han dado constantes movilizaciones inducidas por intereses políticos y movidas de manera clientelar. Como dijimos y escribimos en exposiciones y en ensayos anteriores, se ha vaciado de contenido la movilización social, convirtiéndola en un instrumento de chantaje político. Entonces se trata de activar la potencia social, sacarla de lo más profundo de los cuerpos, que se encuentran adormecidos por esta historia política de la usurpación, de la impostura y del uso de las víctimas, del uso demagógico de los símbolos culturales.

Deconstrucción del texto Espesores de la coyuntura boliviana

Por lo menos hay tres conceptos que hay que considerar en la interpretación crítica; uno es el concepto de espesor, que alude no solamente a la metáfora de volumen sino de densidad; el otro es el concepto de coyuntura, que supone la imagen de articulación, aunque también de momento; el tercer concepto corresponde a la formación social, cultural, política y económica, que aparece en los cuadernos de Karl Marx, llamados Grundrisse.

Se habla de espesores de la coyuntura teniendo en cuenta la mirada presentista, la mirada compleja del presente, que, a su vez, recoge nuestra crítica o nuestra interpretación crítica de la historia reciente. Lo que implica nuestra incorporación a la mirada restrospectiva desde la perspectiva de la complejidad, donde se concibe la simultaneidad dinámica.

En consecuencia, la coyuntura, la alusión al momento político, sobre todo, al momento específico, inmerso en su crisis, en la crisis múltiple, se resuelve en esta concepción de la simultaneidad dinámica. Se entiende que, cuando se habla de espesores del presente, se comprende la complejidad del tiempo acumulado, se concibe la complejidad temporal, en constante devenir, que, a su vez, sintetiza singularidades en su propia composición y recorridos.

La configuración de la formación social, cultural, política y económica supone la referencia al modo de producción, a la articulación de los modos de producción, a la sobredeterminación del modo de producción capitalista, singularizado en una articulación específica, de lo que el marxismo llamó, en un momento teórico, la estructura económica y la superestructura ideológica, político y cultural.

Quizás la referencia a la formación social, cultural, política y económica tenga que ver con la subsunción de este concepto marxista a los movimientos conceptuales de la perspectiva de la complejidad. Cuando distintas teorías se ponen en juego, se despliegan en búsqueda de una interpretación adecuada de una problemática desafiante, cuando se desenvuelve el juego de sus conceptos, para lograr una interpretación pertinente, se requiere de una evaluación crítica de los conceptos desplegados. Persiguiendo, a través de la experiencia de la reflexión, lograr una narración coherente, vislumbrando los atisbos de una explicación consistente, que dé cuenta de las composiciones inherentes del referente en cuestión. En otras palabras, se requiere de la deconstrucción de las teorías desplegadas, buscando la utilidad de los conceptos, su adecuación a la problemática desafiante. Las teorías puestas en juego no solamente deben pasar por una deconstrucción crítica, sino por el sometimiento a su consistencia, en relación a los nudos de la problemática, que debe ser dilucidada.

En lo que respecta a nuestra interpretación, es la perspectiva de la complejidad la que subsume los conceptos de las otras teorías desplegadas, usandolos en aras de una nueva narrativa, de una nueva explicación, aunque se presente, en principio, de forma provisional.

El nombre de Bolivia, el país, el Estado, la sociedad y el pueblo, son el referente interpretado desde el concepto de formación social, cultural, política y económica. Pero este concepto no se usa desde la perspectiva del materialismo histórico, sino desde la perspectiva del pensamiento complejo y de sus composiciones analíticas y sintéticas, que construyen configuraciones adecuadas a la problemática en cuestión.

Algo parecido podemos decir respecto del concepto de coyuntura, que tiene que ver con el momento particular en una historia en movimiento, que se presenta de manera secuencial, en su sentido más simple, o en la temporalidad vital que despierta la memoria, en un sentido más amplio. Este procedimiento se efectúa en función de la comprensión y el entendimiento de las composiciones de la complejidad dinámica, en constante integración y en permanente singularización de sincronización social, cultural, política y económica.

Esta es una de las exigencias epistemológicas en el desenvolvimiento de los juegos teóricos, que usan los conceptos para interpretar la complejidad de una problemática en cuestión. Otra de las exigencias tiene que ver con los desafíos de la singularidad, de la singularización, que aparece en un momento dado, en un presente, en una coyuntura, tomando en cuenta una formación social, cultural, política y económica dada. Una coyuntura señalada se diferencia de la coyuntura anterior, de otras coyunturas, en un contexto también cambiante. De lo que se trata es de explicar esta diferencia, la singularidad misma de la coyuntura.

En el caso boliviano, la coyuntura política, denominada electoral, es caracterizada por los síntomas de la decadencia política y la crisis múltiple del Estado nación, llamado retóricamente Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, es la observación de la decadencia de las estructuras institucionales, políticas y sociales la que atribuye un contenido conceptual, es decir un sentido teórico, a la interpretación del momento, a las dinámicas del deterioro, de la descomposición estatal y social, del vaciamiento ético.

Entonces, aparecen lo que hemos llamado las condiciones de imposibilidad, es decir los obstáculos históricos, políticos, culturales y económicos, que hacen imposible una solución a la problemática de la crisis múltiple. Para lograr entrever una salida y poder encaminarse a la misma, es menester encontrar las causas eficientes de los efectos mismos, de los síntomas mismos, de la crisis desatada.

En ese sentido, más de una vez, en distintos ensayos y exposiciones se ha mencionado que las causas eficientes de la crisis múltiple tienen que ver con el nacimiento espurio de una República, que se ilusiona de serlo, aunque preserve la colonialidad heredada. Esta es la condena, por así decirlo, usando esta palabra de manera metafórica para ilustrar, de la República que se ha dado en el continente conquistado de Abya Yala.

Dicho de otra manera, no sólo se trata del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, sino de un nacimiento republicano restringido a los límites impuestos por la heredad colonial. La democracia no se construye sobre la base de la pervivencia del sustrato colonial, tampoco sobre el contexto específico de la geopolítica del sistema mundo capitalista. La democracia auténtica en el pleno sentido de la palabra tiene que resolver ambos problemas. Tiene que proponerse, para emerger, la abolición radical de la colonialidad heredada, además de liberarse de las cadenas de la dependencia. El sujeto que ejerce ambas rupturas, la de la abolición colonial y la de la dependencia, es el pueblo, entendido en su propia complejidad, en su propia composición de multitudes, de colectivos, de pueblos, de comunidades, de grupos e individuos, que actúan y operan en la propia realidad efectiva que los cobija, en los localismos, en los regionalismos, en las geografías políticas nacionales y en el mundo.

Cuando se afirma en el análisis que no hay salida electoral a la crisis múltiple del Estado, se tiene en cuenta los obstáculos históricos, las condiciones de imposibilidad, que hacen infranqueable la barrera de los obstáculos e impiden encontrar una salida, si no se resuelven estos obstáculos, si no se los clausura, si no se lo saca del camino. Si no ocurre esto el discurso político no es más que retórica vacua, promesa edulcorante para seguir repitiendo lo mismo, la rutina de una decadencia cada vez más estrepitosa.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

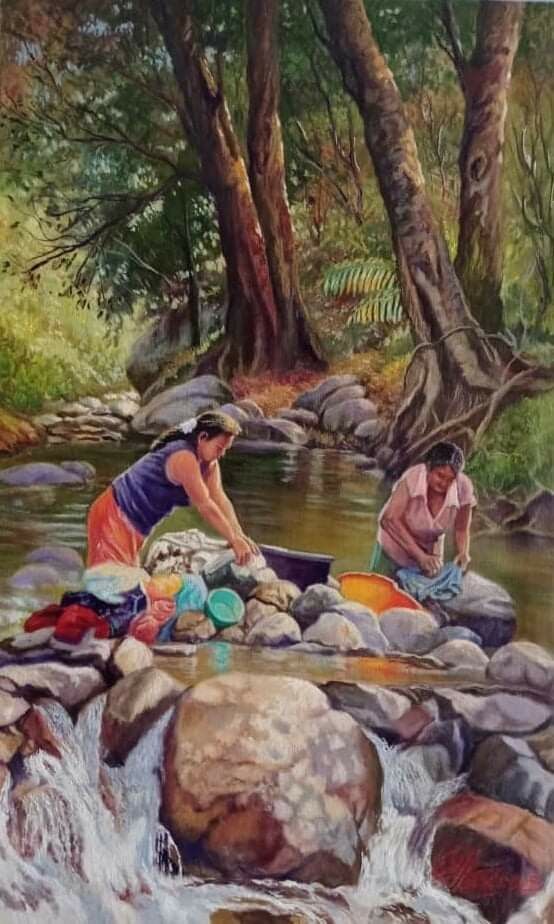

Fotografía: Pradaraul