Por: Rubén Martínez Moreno / Adrià Rodríguez. 14/01/2025

El acceso a la alimentación volverá al centro del debate social, pero no hablará el lenguaje del ecologismo, sino el de la supervivencia

1.1 La defensa de la tierra comunal

Una noche de 1830, en la comunidad rural de Otmoor, en el sur de Inglaterra, un grupo de campesinos se reunió bajo la oscuridad de la noche. Armados con hachas y palas, se dirigieron hacia los cercamientos que habían invadido las tierras comunales. Estas tierras, que durante generaciones habían sido esenciales para su subsistencia, les permitían pastorear el ganado, recoger leña y cultivar alimentos. Estos recursos no eran solo una fuente de vida material, sino también el pilar de una economía colectiva que funcionaba bajo una comprensión compartida de los recursos como bienes comunes.

Con la aparición de los cercados, sin embargo, aquel equilibrio se rompió. La privatización de aquellos espacios no solo erosionó la economía campesina, también desestabilizó el frágil sistema ecológico que sostenía sus vidas. Las vallas alteraban los patrones naturales del drenaje y provocaban inundaciones que dificultaban todavía más la supervivencia de las comunidades. Aquella noche, los campesinos derrocaron kilómetros de vallas en un acto colectivo y deliberado, en un esfuerzo para recuperar aquello que consideraban suyo: no solo la tierra, sino un estilo de vida que veía el entorno como un bien compartido y esencial para la comunidad.

Este episodio, lejos de ser destructivo, simboliza una lucha más profunda para mantener el vínculo entre la comunidad y la naturaleza. Los Otmoor Rioters, como fueron denominados, defendían más que una necesidad inmediata: luchaban para preservar un orden económico y ambiental que consideraban justo y necesario.

1.2 Economía moral y motines de subsistencia

Estas luchas no surgieron del vacío. Venían de formas de protesta previas, como los motines de subsistencia del siglo XVIII. Cuando el precio del pan se disparaba, las comunidades se organizaban para confiscar grano y alimentos, ajustando los precios a lo que consideraban “justo” según una economía moral compartida. Durante el siglo XVIII, la protesta popular más habitual no era la huelga o las grandes manifestaciones urbanas, sino los motines de subsistencia y las demandas de regulación de los precios. Estas acciones estallaban cuando la población percibía que se rompían las reglas del “justo precio”, ya fuera porque las autoridades no garantizaban la subsistencia o porque se atribuía el encarecimiento de los alimentos a la especulación o el acaparamiento o a ambas causas.

La economía moral evolucionó en estructuras como el sindicalismo, las cooperativas y otras instituciones del movimiento obrero

Estas protestas no eran movimientos espontáneos o irracionales. Reflejaban una comprensión profunda de la justicia social, donde la producción y distribución de los recursos se basaba en obligaciones comunitarias. Según el historiador inglés E.P. Thompson, estos momentos de resistencia constituían experiencias colectivas de aprendizaje. Las luchas crearon conciencia comunitaria, sentando las bases para alianzas futuras. A través de esta experiencia de desposesión, organización y confrontación con el poder, se empezó a forjar el que más tarde sería conocido como conciencia de clase. La economía moral evolucionó en estructuras como el sindicalismo, las cooperativas y otras instituciones del movimiento obrero, integrándose progresivamente a las ideas de la “economía política de la clase trabajadora” de Marx.

1.3 La formación de la clase y el ecologismo de los pobres

Thompson nos enseña que la clase obrera no emergió automáticamente de las estructuras económicas, sino que se formó a través de procesos históricos. La resistencia a los enclosures transciende la simple cuestión económica y representa una oposición directa al capitalismo emergente, un sistema que desposeía a las personas de sus recursos mientras mercantilizaba la naturaleza y degradaba los ecosistemas.

Estas luchas muestran cómo la clase obrera se construye en la intersección entre economía, cultura y acción colectiva. Hombres y mujeres desarrollaron un sentido de comunidad y destino compartido ante las mismas fuerzas que convertían la tierra en mercancía, imaginando y practicando un mundo donde la tierra, el trabajo y el entorno se gestionaban como bienes comunes.

Las luchas de los siglos XVIII y XIX, pues, tenían una dimensión ecologista significativa. No se limitaban a defender derechos laborales y sociales, sino que también protegían los bienes comunes y sistemas de vida sostenibles amenazados por el capitalismo industrial. Siguiendo lo que explica Joan Martínez Alier sobre el ecologismo de los pobres, estas resistencias, a pesar de no utilizar el lenguaje del ecologismo contemporáneo, tienen un carácter profundamente ecológico. Campesinos y obreros luchaban para preservar el acceso equitativo a los recursos naturales y limitar la explotación intensiva de la tierra y el entorno.

1.4 Anticiparse a la crisis alimentaria

El 2008, una parte del capital asustado por la crisis hipotecaria se refugió en la Bolsa de Chicago. Esto desplazó la oleada especulativa de la vivienda a la alimentación, generó un encarecimiento global de precios de los alimentos, y fue uno de los factores desencadenantes de las primaveras árabes. En 2024, la crisis alimentaria global vuelve a ser una realidad palpable.

Si este modelo frágil, que genera desigualdades y crisis ecológica, se sostiene, es gracias a las regulaciones y ayudas públicas

El hambre en el mundo revela una paradoja: a pesar de producirse alimentos suficientes para toda la población, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Jean Ziegler, ex relator de la ONU para el derecho a la alimentación, afirmaba en 2008 que la producción global podría alimentar hasta 12.000 millones de personas, subrayando la magnitud del desperdicio y las desigualdades en la distribución. En un informe de este año, la FAO señala que 750 millones de personas sufren hambre y 2.800 millones no pueden permitirse una dieta saludable a causa de los altos costes de los alimentos. En 2022, el índice de precios de los alimentos alcanzó su máximo histórico, con un incremento del 40% respecto al 2020 en productos esenciales como los cereales y el aceite.

El hambre no es resultado de una carestía sino de una combinación de factores: a la pobreza, la exclusión y los desplazamientos, se suman las interrupciones en las cadenas de suministro globales, la escasez artificial generada a través del acaparamiento, los conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania, y los impactos cada vez más devastadores de la crisis climática.

Estas dinámicas globales tienen impactos en las zonas más pobres del planeta, pero también en economías domésticas más cercanas.

El 50% del presupuesto de la UE se ha destinado a subvencionar a los grandes actores privados del sistema alimentario

En el Área Metropolitana de Barcelona, el 43% de los hogares se encuentran en el umbral de subsistencia. Esto significa que casi la mitad de la población vive con unos ingresos que apenas cubren las necesidades básicas. Una parte desproporcionada de los ingresos familiares se destina a costes fijos: en el último informe de IDRA destacamos que uno de cada tres hogares destina más del 50% de los ingresos a pagar el alquiler, mientras que otro 12% se destina a cubrir suministros básicos como el agua, la luz o el gas. Esto deja un margen muy estrecho para la alimentación, convirtiendo cualquier aumento en el precio de los alimentos en una crisis inmediata para miles de familias.

Este contexto pone en evidencia la fragilidad de un sistema alimentario globalizado diseñado para maximizar beneficios a través de largas cadenas, y especialmente por el reducido número de actores que se encuentran en el centro de la cadena, como nos recuerda la recurrente imagen del reloj de arena. Si este modelo frágil, que genera desigualdades y crisis ecológica, se sostiene, es gracias a las regulaciones y ayudas públicas. En el caso de la UE, gracias a la Política Agrícola Común.

1.5 La nueva clase en formación

En los motines de subsistencia del siglo XVIII, las comunidades articulaban una noción de justicia económica basada en lo que consideraban “precios justos”. Hoy, en un contexto marcado por la fragmentación social y el agotamiento ecológico, esta economía moral puede incluir tanto las necesidades inmediatas de acceso a los alimentos como la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Un primer paso en esta dirección sería reconocer que garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible es uno de los pilares de la soberanía alimentaria. Esto implica políticas concretas como la regulación de los precios de los alimentos básicos, la prohibición de la especulación financiera con alimentos, la promoción de la distribución alimentaria de pequeña escala, arraigada en el territorio y con fuerte presencia de actores públicos y cooperativos, así como un giro de 180° en la orientación de las subvenciones de la Política Agrícola Común.

Garantizar el acceso a alimentos saludables y sostenibles no es solo una cuestión de subsistencia, sino un acto que redefine las prioridades colectivas

Durante 60 años, el 50% del presupuesto de la UE se ha destinado a subvencionar a los grandes actores privados del sistema alimentario. Esta colosal inyección de dinero público solo ha servido para alimentar beneficios: el pequeño campesinado se ha reducido y empobrecido, los territorios se han desertificado y vuelto infértiles, y la alimentación se ha vuelto cada vez más cara y menos saludable. Es hora de invertir la situación y que esta reducción de riesgos sea para quienes producen y distribuyen alimentos que cuidan a las personas y los ecosistemas.

Garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible no es solo una cuestión de subsistencia, sino un acto político que redefine las prioridades colectivas. Sin embargo, las alianzas frente a la desposesión no se forman bajo etiquetas ideológicas preconcebidas. El acceso a la alimentación volverá al centro del debate social, pero no hablará el lenguaje del ecologismo, sino el de la supervivencia. Es aquí, en este proceso social y político, donde se puede ir formando una nueva clase con una fuerte dimensión ecológica.

————-

Rubén Martínez Moreno es director de urbanismo y transición ecológica del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Adrià Rodríguez es investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

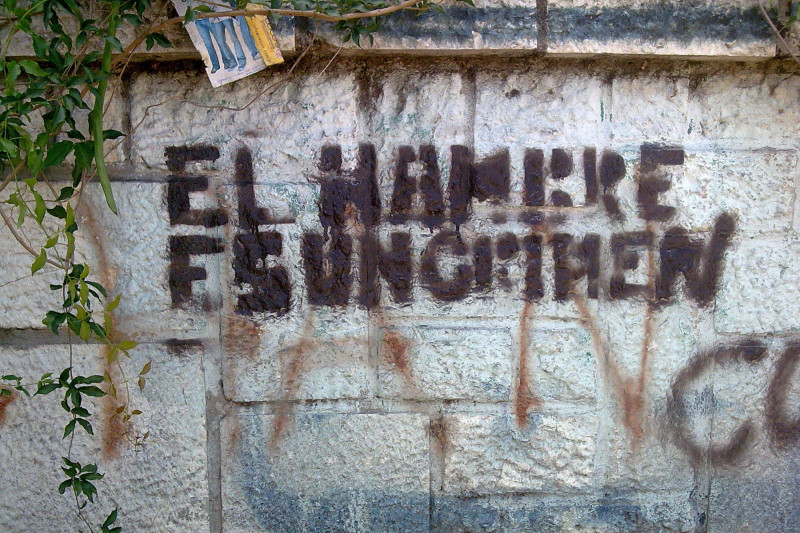

Fotografía: CTXT. Pintada en contra del hambre en el mundo, en Córdoba (Argentina). / Alakasam