Por: Raúl Prada Alcoreza. 11/02/2025

No habrá nunca una puerta. Estás dentro

y el alcazar abarca el universo

y no tiene ni anverso ni reverso

ni extremo muro ni secreto centro..

Es de hierro tu destino

como tu juez.

Jorge Luis Borges, El Laberinto

Se dice que la historia la hacen los humanos, sus acciones, que vendrían a ser una pre-narrativa fáctica. Se convierte, después de una selección de la memoria social, en un presente dado, en narración, propiamente dicha. Sin embargo, hay que considerar lo que dijo Marc Bloch, que historia es lo que hacen los historiadores, es decir narrar, en base a fuentes documentales y otros registros. Se puede decir, teniendo en cuenta lo anterior, que la historia nacional la hacen los que nacieron en la nación, habitaron su geografía política, perpetraron acciones, dejando sus huellas en los territorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los Estado nación subalternos la historia viene afectada e irrumpida por las relaciones de dependencia y dominación, que afectan al país y sus recursos. Por otra parte, no hay que olvidar que esta historia, la nacional, la oficialmente del Estado, a su manera, a partir de sus propios recortes, que siempre son los adecuados a los que manejan el Estado y ejecen el poder, hacen a las formas de gobierno que han transcurrido en la temporalidad estatal.

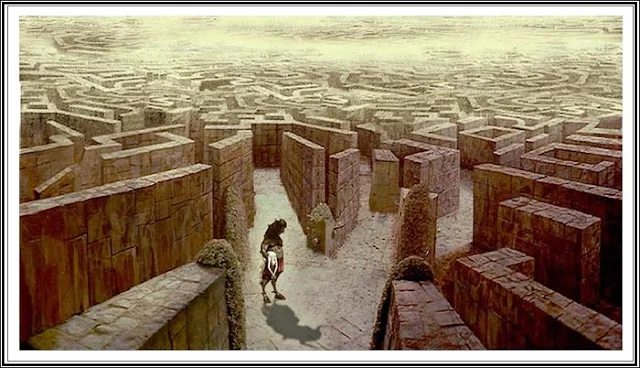

Se ha dicho de distintas maneras que la historia de Bolivia es dramática, lo ha dicho Charles Wolfgang Arnade en La dramática insurgencia de Bolivia. Habría que extender esta caracterización más allá de la historia de las insurgencias en Bolivia, tendríamos que hablar, en general, de la dramática historia de Bolivia. Sabemos que el drama es un género literario, que no solamente se caracteriza por los diálogos de los personajes, sino por la situaciones contradictorias y conflictivas. Particularmente el drama aparece desenvuelto en la narrativa de la novela. Ahora bien, cuando hablamos de drama para referirnos a la historia lo hacemos metafóricamente, aludiendo al conflicto, a las contradicciones, a una problemática que se presenta sin solución o de una manera cíclica y repetitiva. También nos referimos a la desilusión, así mismo a la figura de tristeza, teniendo la impresión de un país que aparece como cenicienta, para decirlo de ese modo. Desde un comienzo parece que la historia de Bolivia está condenada a la fatalidad, la de no lograr ser, la de perder constantemente sus territorios y perderse en sus laberintos. Un país manejado por doctorcitos, caudillos bárbaros, por bribones y oportunistas de toda laña, por demagogos y esquilmadores, arrastrando al país a sucesivas derrotas e incluso tragedias. Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio con el que ha iniciado su historia republicana. Los gobernantes, contando con el aval de los congresistas, cambiaron los territorios perdidos por ferrocarriles. Esto ocurrió en la guerra del Pacífico y en la guerra del Acre. Este desapego al territorio, esta falta de amor al país, parece marcar el decurso de un destino dramático y, a la vez, trágico.

Hemos hablado de la derrota militar en la guerra del Pacífico, 1879, después hemos hablado de la derrota política de esta misma guerra, cuando se firmó el tratado de 1904. Hemos vuelto hablar de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, cuando el neopopulismo gobernante confundió la demanda histórica marítima con una campaña electoral. Como se puede ver esas tres derrotas muestran el desapego de la clase política, de los gobernantes, de los congresistas, de los juristas, de los funcionarios, respecto al país donde viven, del que se benefician y al que lo esquilman. En este caso, toda la gama de las tonalidades políticas son responsables de este desapego y de este saqueo.

Si bien no se puede comparar la guerra del Acre, 1899-1903, con la guerra del Pacífico, son distintas en diferentes contextos, el desenlace fue una repetición de los mismos comportamientos, lo más lamentable, el resultado del cercenamiento de parte del territorio amazónico. La guerra del Acre llamada también la guerra del caucho es un ejemplo del desapego, que es asombroso e insólito, debido al comportamiento dadivoso de Manuel Mariano Melgarejo Valencia, presidente de Bolivia, 1864-1871, que cedió magnánimamente a Brasil parte del territorio boliviano, incluso cediendo también territorio peruano.

Al respecto debemos tener en cuenta anotaciones históricas pertinentes. A pesar del Tratado de Tordesillas que distribuyó los dominios de España y Portugal en el mundo, entre los reinos ibéricos, las delimitaciones establecidas y garantizadas por el papa no fueron respetadas. El Imperio del Brasil, 1822-1889, se fue anexando territorios que no correspondían a los dominios del imperio portugués hacia el oeste.

El Tratado de Tordesillas fue un compromiso suscrito en la villa castellana de Tordesillas, el 7 de junio de 1494, entre los representantes de los monarcas Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, por una parte, y los representantes del rey Juan II de Portugal, por la otra parte. El Tratado de Tordesillas determinó un reparto de las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y el continente conquistado, llamado América, también el nuevo mundo, mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, para, de este modo, evitar un conflicto de intereses entre las coronas de España y Portugal. El tratado garantizaba al reino portugués que los españoles no interferirían en su ruta del cabo de Buena Esperanza, así mismo, se garantizaba a la Corona española que los portugueses no interfirieran en las rutas y territorios hacia el oeste.

La primera anexión por parte de Brasil de territorios bolivianos y peruanos fue ilegítimante aprobado por la jurisdicción internacional de entonces, además de aceptada por el Estado de Bolivia, bajo las gestiones improvisadas del mandato “bárbaro” del presidente Manuel Mariano Melgarejo Valencia, con la firma del Tratado de Amistad, conocido también como Tratado de Ayacucho, dado el 23 de noviembre de 1867. Se cedieron inconsultamente 102 400 km² de territorio a Brasil, correspondientes al noroeste del Acre original.

La república de Bolivia, desde 1867 y hasta 1903, todavía conservaba unos 253 242 km² del territorio del Acre, con fronteras geográficas no acabadas del todo de determinar, como aconteció con las nacientes repúblicas después de la independencia, sobre todo en los territorios denominados Espino, en el norte, Cocama, en el centro y Manetenery, en el sur y este. Estas zonas territoriales amazónicas formaban parte del llamado Territorio de Colonias en la geografía política boliviana.

Hasta principios del siglo XX el territorio del Acre, actual Estado de Acre de la República Federal de Brasil, pertenecía a Bolivia. Al respecto hay que tener en cuenta ciertas circunstancias que coadyuvaron al desenlace adverso para Bolivia. Una gran sequía afectó al nordeste brasileño durante el año 1877, de esta manera se desató la inmigración ilegal de brasileños al entonces territorio boliviano. Parte de su población estaba constituida por brasileños, que explotaban seringais, es decir, superficies boscosas donde predomina el árbol de caucho, también se empleaban para la explotación del oro y de la plata en los llamados garimpos, que son yacimientos.

En año de 1898 la Comisión Demarcadora de Límites favoreció a Brasil con más adquisiciones territoriales, a expensas de Bolivia. En ese entonces Bolivia se encontraba confrontada en una guerra civil entre liberales y conservadores. La guerra federal de 1898-1899 prácticamente inmovilizó al ejército boliviano y no pudo defender como es debido el Acre.

En año 1899, cediendo nuevas concesiones territoriales a Brasil, se intentó vanamente asegurar el control de la región fronteriza fundando como capital administrativa a Puerto Alonso. Una improvisada fuerza de policía se conformó en Cochabamba, la que se componía de un grupo de gendarmes de cuarenta hombres, bajo el mando del subteniente Víctor Rodmípez. Éste fue el destacamento inicial de policías de Puerto Alonso.

Hasta entonces, en el año 1899, se había dado lugar a un excesivo avance de colonizadores brasileños, que ocuparon el zona de los ríos Purús y el Acre, al sur de la demarcación fronteriza. En lo que respecta a Bolivia, los pioneros colonos consiguieron establecerse en el Abuná, comenzando a poblar el territorio del Acre. Con el objeto de dar lugar a una presencia institucional, en enero de 1899, se estableció la aduana de Puerto Alonso. Se buscaba recaudar los derechos de aduanas, correspondientes a la extracción de la goma, que explotaban bolivianos y brasileños dentro de su territorio[1].

Las primeras escaramuzas comienzan con el establecimiento y funcionamiento de Puerto Alonso. El 3 de mayo de 1899 un contingente de siringueros brasileños, comandados por el colonizador español Luis Gálvez Rodríguez, asaltaron Puerto Alonso, destituyéndo violentamente a las autoridades aduaneras bolivianas. Dos meses después el aventurero Luis Gálvez Rodríguez se autoproclamó presidente de la «República independiente del Acre».

La primera expedición militar salió de la ciudad de La Paz el 25 de octubre de1899, dirigida por el médico Andrés Muñoz Quevedo. Esta expedición llegó a Puerto Alonso el 22 de septiembre de 1900. Por Decreto Supremo se creo el Territorio Nacional de Colonias el 8 de marzo de 1900. La segunda expedición militar también salió de la ciudad de La Paz el 4 de julio de 1900, esta vez comandada por el coronel y ministro de defensa Ismael Montes Gamboa. Cuando llegaron a Barraca Mercedes, en noviembre del mismo año, se encontraron con la tercera expedición que salió de Cochabamba. Esta expedición partió en la misma fecha de la expedición de La Paz, dirigida por el Vicepresidente Lucio Pérez Velasco. El combate de Riosiño terminó con la victoria boliviana.

La guerra del Acre tuvo dos escenarios, el primero corresponde a la conflagración fronteriza de 1899, el segundo comienza el 6 de agosto de 1902 con la toma de la ciudad de Xapuri; culmina en febrero de 1903 con la firma del Modus Vivendi, que establece la desmovilización de las tropas bolivianas, contando después con la suscripción de un nuevo tratado. Finalmente el gobierno de José Manuel Pando, Fernando Guachalla y Claudio Pinilla firman el Tratado de Petrópolis, el 17 de noviembre de 1903. Con el Tratado de Petrópolis Bolivia entrega el territorio del Acre a cambio de una compensación de dos millones de libras esterlinas y el compromiso de construcción de un ferrocarril en la zona cachuelas, perdiendo Bolivia alrededor de 190 000 kilómetros cuadrados de su territorio.

No hay que olvidar que Nicolás Suárez Callaú participó activamente en la defensa del Acre, comandó la columna Porvenir, coordinando su movilización con el presidente José Manuel Pando. El hacendado y empresario cauchero Nicolás Suárez financió estas movilizaciones y parte de la guerra con su propio dinero. En sus incursiones recuperó Bahía el 11 de octubre de 1902.

Volviendo al tema en cuestión, la dramática historia de Bolivia, este desapego, este entreguismo, esta tendencia al saqueo, este cercenamiento territorial y dilapidación de los recursos, que llamaremos, para figurar e ilustrar, usando un perfil histórico político atroz, melgarismo, ha sido la característica intermitente en la historia de Bolivia. Casi desde su nacimiento, pasando por distintas épocas y contextos hasta ahora, cuando se da una crisis múltiple desmesurada y demoledora, la figura del desamor con la tierra, el desprecio del país y la indiferencia con el futuro del pueblo, ha sido patente, como una fatalidad inscrita en el destino de un país abandonado por sus gobernantes, sus congresistas, sus representantes, sus funcionarios, sus jueces y demás miembros de un Estado nación impuesto por las oligarquía regionales, que conspiraron contra la Patria Grande.

La guerra federal

A dos décadas de la derrota de la guerra del Pacífico estalla la guerra federal, entre liberales y conservadores, entre federalistas y unitarios, entre burguesía del Norte y terratenientes del Sur. El pequeño ejército liberal de La Paz no podía vencer al ejército nacional, comandado desde Sucre. Es el apoyo del imprevisto y masivo ejército aimara de la Paz y Oruro el que cambia la correlación de fuerzas.

Pilar Mendieta Parada, en Por órdenes del Papa Santo de Roma: la «Proclama de Caracollo» de Pablo Zárate Willka (1899),escribe:

“Una de las figuras más interesantes en la historia de las rebeliones indígenas en Bolivia es la de Pablo Zárate, conocido como el temible Willka. Pablo Zárate fue un apoderado indígena que, en alianza con José Manuel Pando, jefe del Partido Liberal, protagonizó en la llamada Guerra Federal de 1899 un amplio movimiento destinado a derrocar al gobierno conservador de Severo Fernández Alonso (1896-1899). Junto con él actuaron otros dos Willkas: Feliciano Willka y Manuel Mita Willka.” [2]

Un poco más abajo dice:

“El tema de la apropiación de elementos ajenos a la cultura andina ha sido recientemente resaltado en Bolivia desde la antropología y la historia oral por Denise Arnold, en su libro titulado Los eventos del crepúsculo (2018), para el caso de los Qaqachacas, durante la Colonia. Arnold sostiene que, en la coyuntura actual, los nuevos paradigmas emergentes de las ciencias sociales nos muestran un mundo andino más dinámico del que se enfatizaba en las relaciones polarizadas del pasado. Esto ayuda a iniciar un abordaje alternativo que enfatiza en una serie de interrelaciones que implican negociaciones y contranegociaciones constantes de parte de los indígenas con otros sectores sociales en los ámbitos jurídicos, políticos, económicos y religiosos; en estos, «la apropiación de ciertos aspectos del Otro implica su transformación en algo propio». Precisamente desde esta mirada, y entendiendo que se trata de un documento en el que convergen varias temporalidades, es que pretendemos analizar el discurso indígena en la famosa Proclama de Caracollo.”

Después de hablar de las causas de la guerra Federal, entre las que se encuentran problemáticas políticas económicas y culturales que podríamos llamar coloniales, la historiadora se concentra en la alianza indígena y liberal:

“Los principales promotores de la alianza liberal-indígena fueron los indígenas apoderados generales de las comunidades, quienes durante un largo tiempo habían luchado por la defensa legal de sus tierras de comunidad y se habían expandido por los departamentos de La Paz, Oruro y por el norte de Potosí. En este contexto desfavorable, se cree que los liberales habrían prometido a los indígenas la restitución de las tierras que estaban siendo usurpadas por la expansión latifundista.”

“La política de alianzas con los sectores de la élite fue una estrategia indígena utilizada en el pasado; fue posible gracias a la dinámica política que había en el área rural, que tenía como protagonistas a los vecinos y a las autoridades de los pueblos rurales, especie de intermediarios entre el mundo indígena y el urbano. En este contexto intervenían complejas redes clientelares y de compadrazgo que hicieron posible que los diversos sectores sociales no se hallen totalmente desvinculados de la política nacional, como comúnmente se cree.”

“Un antecedente importante fue la alianza que entabló en 1870 Luciano Willka, un apoderado de la región de Huaicho, con el jefe militar Agustín Morales (1871-1872), para derrocar a Mariano Melgarejo, quien había promovido la expansión latifundista en el altiplano paceño. La alianza fue exitosa, ya que, una vez derrotado Melgarejo, el nuevo presidente Morales (1871-1872) devolvió las tierras de comunidad usurpadas a los indígenas y los consideró indios «patriotas» que habían actuado en beneficio de la patria al luchar contra el tirano (Irurozqui). Este hecho quedó grabado en la memoria colectiva de las comunidades como una experiencia positiva que los apoderados vieron conveniente replicar en 1899, demostrando un gran sentido de oportunidad y sagacidad política.”

“Uno de los principales líderes indígenas fue el apoderado Pablo Zárate, quien será el protagonista más visible en 1899, por su capacidad de liderazgo y su relación personal con José Manuel Pando. Pablo Zárate era un indígena originario del ayllu Collana de Machacamarca (provincia Sica Sica del departamento de La Paz). Durante los noventa, Pablo Zárate era un jefe indígena que gozaba de prestigio y realizaba constantes viajes para mediar en los conflictos suscitados en las diversas comunidades: presentaba peticiones en los juzgados a nombre de los comunarios agraviados e hilaba redes políticas con otros apoderados; además, se aproximaba a los miembros de la élite liberal de los pueblos rurales y de las ciudades. Un claro ejemplo del acercamiento entre liberales e indígenas lo encontramos en las elecciones del año 1896, cuando el Partido Conservador gana por muy poco al Partido Liberal, cuyo candidato a la presidencia era José Manuel Pando. En aquella oportunidad, los indígenas del altiplano se apostaron en El Alto de La Paz para vivar a Pando. Ese mismo año, Zárate le escribe a Pando una carta para preguntarle sobre los trámites que supuestamente se estaban realizando en Sucre a beneficio de los comunarios, con lo que la relación entre Pando y los apoderados se hace visible.”

En relación al desenvolvimiento de la guerra federal, Pilar Mendieta Parada lo describe de la siguiente manera:

“Volviendo al inicio de la guerra civil, anoticiado por los sucesos de La Paz a raíz de la constitución de un gobierno federal, el 12 de diciembre de 1898, el Presidente Severo Fernández Alonso decidió organizar al Ejército Constitucional y marchar rumbo al Norte a sofocar el conflicto, pensando de manera errónea que se trataba de una revolución más. En algún momento, presumiblemente el 24 de diciembre, cuando Pando, como jefe del ejército federal, se dirigió a Sica Sica, invistió a Zárate con el cargo de General de las fuerzas indígenas, integrándolas oficialmente al conflicto. Asimismo, la Junta Federal envió comisionados al área rural para poner sobre aviso a los indígenas de que la hora había llegado. Por ello es posible que este plan fuera programado con anterioridad a la crisis y los indígenas estuvieran al tanto de la confabulación liberal para derrotar a los constitucionales.”

“Los escuadrones del presidente Alonso, en su afán de conseguir alimentación y pertrechos, cometieron una serie de crueles arbitrariedades en el pueblo de Coro Coro y en sus alrededores, donde fueron muertos muchos indígenas. Los hechos acaecidos confirmaron la alianza entre indígenas, vecinos y mineros, quienes actuaron conjuntamente en contra de los conservadores, lo que provocó una intensa lucha. La situación empeoró debido a las innecesarias crueldades de los soldados unitarios, que provocaron en respuesta una terrible masacre en la iglesia de Ayo Ayo, donde un escuadrón constitucional denominado «Sucre» fue asesinado en manos de los indígenas. Esto ocurrió después de la batalla del Primer Crucero de Cosmini, acaecida el 24 de enero de 1899, en la que el ejército de Pando ganó a los constitucionales.”

“Para fines de febrero y principios de marzo de 1899, las fuerzas indígenas aliadas a Pando ya habían cometido dos masacres. Como ya mencionamos, la primera ocurrió en Ayo Ayo, en el altiplano paceño, y la segunda en la localidad de Mohoza, situada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, la noche del 28 de febrero. En este lugar, los indígenas, pensando que se trataba de un escuadrón enemigo, masacraron en la iglesia del lugar al llamado «Escuadrón Pando», que tenía como misión reforzar las filas liberales en Cochabamba. La masacre de Mohoza fue uno de los momentos más crueles de la Guerra Federal. Al enterarse Pando de esta situación, pensó que la alianza con los indígenas estaba quebrándose e intentó un acercamiento con Fernández Alonso, el cual le fue negado. Por su parte, Pablo Zárate, preocupado por lo acontecido tanto en Coro Coro como en Mohoza, redactó la famosa Proclama de Caracollo.”

“Para el mes de abril de 1899, la correlación de fuerzas se hallaba a favor de los liberales. Según Condarco (2011 [1965]), el coronel Pando inició su avance sobre Oruro teniendo al ejército de Zárate por adelante y a los de Umala por detrás. La batalla decisiva para el triunfo liberal ocurrió el 10 de abril, en la llamada batalla del Segundo Crucero de Paria, en las cercanías de la ciudad de Oruro, donde las fuerzas de Pando, seguidas por los combatientes de Zárate Willka, ganaron a los conservadores en una sangrienta batalla. Esto dio inicio a la era del liberalismo en el poder (1899-1920).” [3]

A pesar de la alianza de los aimaras con los liberales, que dio lugar a la victoria de los liberales sobre los conservadores, una vez que los liberales estuvieron en el poder expandieron las haciendas, expropiando territorios comunitarios en el altiplano y en otras regiones. En 1904 los liberales firmaron el Tratado de Paz donde se entregaba el Pacífico cambiándolo por un ferrocarril, es decir, se entregaba el Atacama, aceptando el cercenamiento territorial y la pérdida del litoral. Otra muestra del melgarismo persistente, esta vez en versión liberal y bajo la institucionalidad democrática de una república pérdida en su laberinto.

En Notas sobre el Tratado de 1904 escribí a propósito de este Tratado de Paz lo siguiente:

“¿La guerra da derechos de conquistas territoriales? Se puede decir que no, si nos atenemos a la filosofía que tiene como referente la justicia o la idea de justicia. Podemos decir que si, si nos atenemos a la historia efectiva de las sociedades, de los países y de los estados. En este caso, se trata de comprobar que el derecho tiene como origen la violencia, la ley tiene como nacimiento la fuerza. ¿Se trata de justicia o se trata de fuerza? ¿Se trata de derechos? Una lectura jurídica, sobre todo desde el derecho internacional, puede aseverar que si, se trata de los derechos de los Estados. Este es el camino que ha tomado el gobierno popular boliviano; ha presentado a la Corte Internacional de La Haya la demanda marítima del Estado boliviano. El Estado de Chile, ha presentado el alegato diciendo que el Tribunal de La Haya no tiene competencia para tratar el tema, supuestamente resuelto con el Tratado de 1904, firmado entre el Estado boliviano y el Estado chileno.”

“Pero, volviendo a la pregunta: ¿La guerra, la victoria de la guerra, en este caso la guerra del Pacífico entre Bolivia y el Perú, por un lado y Chile, por otro lado, otorga el derecho territorial de conquista? ¿Si se dice que ha habido aceptación, por parte de Bolivia, de renuncia territorial al firmar el Tratado de 1904 y con el Perú al firmar el Tratado de 1929, estos tratados resuelven los problemas? Jurídicamente puede ser mientras no haya demanda, de un lado o de otro, mientras se cumplan los tratados. Si hay demanda obviamente no se ha resuelto el problema. Un Tratado sirve para ratificar al acuerdo que se ha llegado en un momento dado, acuerdo jurídico; sin embargo, no es el fin de la historia; mientras queden pendientes problemas irresueltos, la historia está abierta a sus contingencias. ¿Por qué insistir, de manera testaruda, que un tratado culmina con una historia, la de la expansión territorial de parte de la geopolítica regional del Estado de Chile, concretamente de la burguesía que se cristaliza en el Estado? Pueden darse tratados; sin embargo, en la medida que estos tratados no cubren el conjunto de la problemática, son provisionales, sesgados, inútiles para detener la marcha de la historia efectiva y sus contingencias. Por otra parte, y esto es lo más importante, los pueblos de los países involucrados deben estar de acuerdo. Si los pueblos no fueron consultados, no hay ningún tratado legítimo, por más firmas que hayan inscrito en el papel sus gobiernos de turno.”

“Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es, mas bien, política, en pleno sentido de la palabra, entendiendo la política como democracia plena. Son los pueblos los que deben resolver los problemas limítrofes, de heridas de guerra, de enclaustramiento, de desconocimiento de derechos de pueblos, como el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del sur de Chile, sobre todo de los mapuches, a los que se les hizo la guerra, como antesala de la guerra del Pacífico.” [4]

Como se puede ver, la guerra federal, su desenlace, la victoria liberal, el desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, la ampliación exigua de la democracia en la institucionalidad estatal, no resolvió el problema heredado del desapego territorial, del desamor con el territorio y el país, la inclinación por el entreguismo, la cosificación compulsiva en aras de un ilusorio desarrollo, que nunca llegó, salvo con la instalación del ferrocarril y el avance de la acumulación originaria terrateniente, no exactamente del capital, con las expropiación de tierras.

Desde una perspectiva que observa la composición estructural del Estado y sus decursos sinuosos, durante el subsiguiente ejercicio del poder, se puede decir que los liberales fueron la continuación del cercenamiento, del entreguismo y del colonialismo interno, heredado desde la independencia de la República de Bolívar.

Hoy en día se vierte, a partir de un discurso político neoliberal, de una supuesta oposición, y de una teatral nostalgia liberal, una crítica provisional y mediática, sin llegar a fondo, de las gestiones de la forma gubernamental clientelar del neopopulismo, todavía vigente en el gobierno. Indudablemente tanto el populismo de principios de la mitad del siglo XX y el neopopulismo de las tres décadas del siglo XXI han repetido, a su modo, el melgarismo. Es elocuente este desapego por el territorio y los recursos naturales, esta inclinación contra los bosques de la Amazonia y el Chaco, esta idea vaga e insostenible de que en la Amazonia y en el Chaco hay geografía vacía, sin gente y sin pueblos, este desamor por el país, salvo si es demagógico, este colonialismo interno, salvo la retórica indigenista de un gobierno evidenciado en su gestión anti-indígena en el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isibororo Sécure (TIPNIS). Se ha hecho patente esta extraterritorialización de los recursos naturales, este saqueo del país.

Considerando estas pretensiones de la crítica liberal, en Omisiones de la crítica liberal, con el propósito de desmontar la aparente crítica, escribimos:

“La pretendida crítica liberal, ostensivamente dirigida a los populismos y a los socialismos, sobre todo marxistas, también a los indianismos, encuentra sus objetos de la crítica, también sus sujetos de la crítica, así como los conceptos de la crítica; lo hace en los puntos y temas que ya han sido abordados por el debate interno de los criticados. No hay ninguna novedad en esta crítica; salvo la repetitiva enunciación y descalificación de lo común, que compartirían los populismos y socialismos, el pecado de autoritarismos, además indilgando a los populismos y nacionalismo, así como a los indianismos, de retornar a los prejuicios tradicionales afincados en el alma local. Bueno, esto, este estilo de “crítica”, no debería llamarnos la atención, pues estamos ante un típico comportamiento “ideológico”. Lo que acusa la “critica” liberal a los pensamientos, teorías, discursos criticados, que es, el confundir la realidad con sus ideales, le ocurre también al liberalismo y sobre todo a la pretendida crítica liberal. Esta “crítica” es incapaz de criticarse, de encontrar los mismos problemas, de confundir los ideales con la realidad, en su propio discurso. El Estado de derecho del que habla es un ideal, en la realidad efectiva el Estado de derecho efectivo adquiere singularidades que lo distancian del ideal, llevándolo incluso a contradecir su ideal. En los Estado de derecho, que se reclaman de liberales y de ser tales estados, se vulneran los derechos, se usan las leyes para administrar ilegalidades, se usa el Estado de derecho para cometer violaciones constitucionales, aunque se encubra con discursos leguleyos enrevesados. El Estado de derecho también, efectivamente, es un régimen autoritario.” [5]

Este melgarismo inocuo, aunque mimetizado, en el populismo de la revolución nacional, que dura doce años, 1952-1964, resulta paradójico en un gobierno que materializó institucionalmente el Estado nación, que nacionalizó las minas, dando lugar a efectos estatales, que promulgó la reforma agraria, que amplió los derechos democráticos con el voto universal, incorporando a las mayorías indígenas y a las mayorías de mujeres, que desplegó la reforma educativa. En cambio, durante el periodo de las dictaduras militares, el melgarismo deja de estar camuflado para manifestarse de manera descarnada. La entrega del petróleo a la empresa norteamericana Gulf Oil Corporation, durante las gestiones de gobierno del general René Barrientos Ortuño, los intentos de desnacionalización de la minería, la expansión de la minería mediana a costa de la minería estatal, el manejo discrecional del Estado y sus recursos, se hicieron patentes.

Con el retorno de la democracia, desde 1982, la situación puede caracterizarse como del desenvolvimiento patético de una gama de tonalidades del melgarismo, que se desenvolvió campeante en distintas formas de gobierno. El gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP) desató la denominada hiperinflación, arrojando al país a una crisis económica sin precedentes. Se opusieron, desde el programa electoral hasta su gestión de gobierno, a las nacionalizaciones. El único programa de nacionalizaciones, como continuación de la revolución truncada de 1952, fue el programa enarbolado por el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Durante las dos décadas del régimen neoliberal, 1985-2005, se desnacionalizaron los recursos naturales, se clausuró la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), obligando a una “relocalización” de los trabajadores, destruyendo con esto al proletario minero organizado, con conciencia histórica, que encarnaba la memoria insurreccional del proletariado de los socavones. Se vendieron a precio de gallinas muertas las empresas públicas, ocasionando una privatización generalizada en todo el orbe económico. Se produjo la apropiación de los ahorros de los trabajadores con su privatización, llevándose a cabo la instalación de las famosas AFPs. Se volvió a enriquecer la oligarquía, la burguesía, sobre todo lo que es mal llamada minería mediana, que, más bien, es grande. Se privatizaron los recursos hidrocarboníferos haciendo grandes concesiones a las empresas transnacionales extravistas. Se ampliaron los márgenes de la dependencia del modelo colonial extractivista del capitalismo subordinado nacional. Quizás se tenga que ponderar positivamente la modificación institucional de las condiciones municipales, dada con la ley de participación popular. Pare de contar.

En otras palabras el melgarismo irrumpe en la historia política y económica en todas las formas posibles, en sus versiones conservadoras, en sus expresiones liberales, en su retórica populista, en las descarnadas dictaduras militares, en las políticas de ajustes estructural neoliberales, en las demagogia de las gestiones neopopulistas de la actualizada forma de gobierno clientelar y corrupto.

Después de la dos décadas de gestiones de gobierno neopopulista, 2006-2025, se puede decir que el país ha quedado destruido. No se cumplió con la Constitución Política del Estado, una vez que fuera promulgada el 2009. Al contrario se repitió un desarrollo legislativo de restauración colonial en las gestiones congresales. Prácticamente se asistió a la implantación imperante de un partido único, de un partido Estado, de un Estado partido neopopulista, que consiste en un conglomerado corporativo de apócrifas organizaciones sindicales, organizaciones paralelas a las que fueron verdaderas organizaciones de los movimientos sociales. Se desnacionalizaron los hidrocarburos con los Contratos de Operaciones, entregando el control técnico a las empresas transnacionales extractivistas, que nunca fueron expropiadas y nunca abandonaron el país. No se refundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al contrario, se convirtió a esta empresa pública de los hidrocarburos en una oficina administrativa de los intereses y de los manejos de flujos hidrocarburíferos de las empresas transnacionales. Se arrastró al país a la tercera derrota de la guerra del Pacífico con el manejo irresponsable de la demanda marítima en el tribunal internacional de La Haya. Se avanzó con la frontera agrícola de manera desmesurada y demoledora, en contra de los territorios indígenas, haciendo concesiones, no solamente a las transnacionales, sino también a las empresas y haciendas de la hoja de coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína, así mismo a las corporaciones del capitalismo salvaje, mal llamadas “cooperativas mineras”, sobre todo las del oro, que asesinan los ecosistemas, envenenan las aguas, contaminan los territorios, saturan los aires, arrancando con dragas la vida de la tierra para llevarse el oro, como lo hacían los antiguos conquistadores de coraza y montados a caballo.

Como se puede ver no se pudo salir de la condena melgarista. Persiste como una fatalidad inscrita en los cimientos y en las columnas mismas del Estado nación, hoy mal llamado Estado Plurinacional, que de plurinacional sólo tiene el nombre.

El país se encuentra no solamente destruido sino sin horizontes ni perspectiva. La salida electoral no es de ninguna manera ninguna desembocadura adecuada. Pues el dilema es el mismo, escoger entre una cara del melgarismo heredado o la otra, una versión del desapego y de la entreguismo o otra versión de los mismo, en la gama variopinta de la condena y fatalidad melgarista.

[1] Revisar Enciclopedia Libre, Wikipedia: El Tratado de Tordesillas.

[2] Pilar Mendieta Parada: Por órdenes del Papa Santo de Roma: la «Proclama de Caracollo» de Pablo Zárate Willka (1899). Revista Cincia y Cultura.

[3] Ibídem.

[4] Raul Prada Alcoreza: Notas sobre el Tratado de 1904. https://pradaraul.wordpress.com/2015/05/05/notas-sobre-el-tratado-de-1904/.

[5] Raúl Prada Alcoreza: Omisiones de la crítica liberal. Las omisiones de la “critica” liberal.

https://pradaraul.wordpress.com/2015/07/03/las-omisiones-de-la-critica-liberal/.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Pradaraul