Por: Daniel Raventós. sinpermiso. 06/10/2020

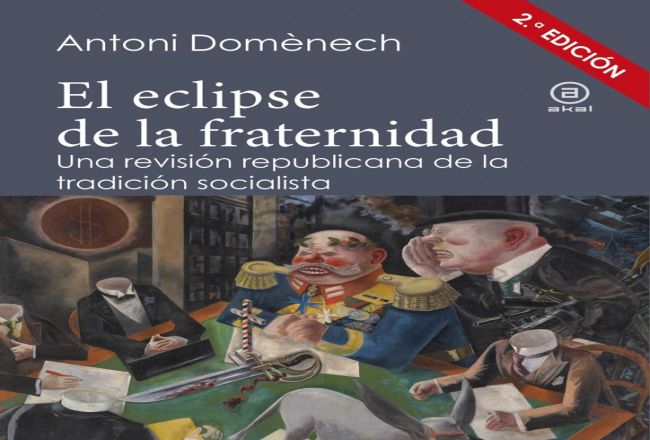

En el año 2004 la editorial Crítica publicaba un libro inigualable de Antoni Domènech: El eclipse de la fraternidad. Ya hacía años que tan solo era posible encontrarlo, y difícilmente, en librerías de viejo, cuando la editorial Akal decidió volverlo a publicar poco tiempo después de la muerte de Toni acaecida en septiembre de 2017. Finalmente, el libro volvió a las librerías en mayo de 2019. Pocos meses después se tenía que hacer una segunda edición. Era muy necesario poder disponer de nuevo de esta obra que sin la menor exageración ya ha sido calificada por muchas personas de maestra. La editorial Akal pidió a Daniel Raventós un epílogo sin límite de extensión en el que se tratase de la obra general de Antoni Domènech. Reproducimos el epílogo a este gran libro que con el paso de los años aún es más valorado de lo que ya fue cuando se publicó por primera vez en 2004. SP

Despacho de Antoni Domènech muy a finales del siglo pasado, en el departamento que entonces se llamaba Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona: la mesa llena de papeles y de sobres con libros enviados por correo y sin abrir. Mientras charlábamos animadamente, en catalán como teníamos por costumbre, Toni abría sobres de libros. De repente, centra la atención en un libro acabado de extraer de un sobre y me dice: «Manolo Vázquez Montalbán me envía su último libro»1. Y hojeándolo exclama: «¡Qué dedicatoria, mira! “A Toni Domènech, alternativo a los alternativos”». Y le gustó.

El pensamiento de un alternativo a los alternativos

Con Marta Domènech, la hija de Toni, habíamos estado hablando de la posibilidad de reeditar El eclipse de la fraternidad. Fue el 4 de octubre de 2017 cuando recibí un correo electrónico de Tomás Rodríguez, de Ediciones Akal. En el correo me comentaba que habían estado hablando con Toni bastante tiempo atrás sobre la posibilidad de reeditar este gran libro completamente agotado. Tomás me preguntó sobre los temas legales del libro y le remití a Marta. También me pidió, de común acuerdo con Marta, realizar este epílogo sin límites de espacio sobre la obra general de Toni, no únicamente sobre El eclipse. Me pareció fantástica la idea. Redactar el epílogo que me proponían no era para mí una opción, era un deber asumido con gusto. Consulté mi idea general del epílogo con amigos y amigas comunes de Toni y míos. Amigos y amigas que conocían la obra de Toni. Todas las personas consultadas estuvieron de acuerdo con mi propuesta: presentar algunos de los temas a mi entender más importantes y originales de este gigante del republicanismo y del socialismo2. Y así lo voy a hacer. Creo que, de esta forma, puede ofrecerse una buena panorámica de lo que, quizá sin exageración, son los aspectos fundamentales de su obra. Resulta trivial añadir que esta selección no abarcará la grandeza y profundidad del pensamiento de Toni. La inteligencia de quien esté leyendo estas líneas quedaría ofendida si se pretendiera lo contrario. Por supuesto que van relacionados todos los temas que aquí han sido elegidos, pero también admiten un tratamiento específico y separado. He pretendido que fuera el propio autor el que hablara sobre cada uno de los temas, no mi «interpretación» de los mismos. Aunque seleccionar es ya una forma de interpretación, es lo máximo que me he permitido. Será Toni quien hablará con sus propias palabras y, por este motivo, será muy, muy citado. Las citas que no sean de Toni serán numéricamente insignificantes, pero espero que justificadas.

Gran parte de los textos utilizados he procurado, aunque no sin excepciones, que sean posteriores a El eclipse por una sencilla razón: porque son sus escritos de madurez. Él mismo consideraba este libro su obra madura, pero justamente después de 2004, el año que salió a la calle, fue cuando se embarcó en el proyecto de la revista política internacional Sin Permiso, cuyo formato electrónico ya apareció a mediados de 2005. El primer número del formato en papel vio la luz un año después, en mayo de 2006. Es un proyecto del que se sintió especialmente satisfecho y con el que mantuvo su compromiso hasta que su enfermedad le impidió hacerlo según su capacidad normal. Su compromiso incluía el desprecio visceral para quien se acercaba a Sin Permiso con objeto de servirse de su prestigio para intentar grimpar 3 y/o para facilitar «relaciones». Aún hasta finales de agosto de 2017, pocos días antes de su muerte, participó y firmó con los otros dos redactores editorialistas habituales un artículo editorial sobre la pitada colosal con la que fueron recibidos en Cataluña el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el borbón Felipe VI4. En estos últimos doce años de su vida, de 2005 a 2017, gran parte de sus entrevistas, artículos y textos en general –capítulos de libros, por ejemplo– fueron publicados en Sin Permiso5. Pero no todos.

Empecemos por lo que el «alternativo a los alternativos» escribió sobre la propiedad.

Propiedad

El estudio de la propiedad, su configuración histórica concreta, su evaluación política y jurídica, es importantísimo para el republicanismo histórico. «Para el republicanismo histórico –a diferencia del neorrepublicanismo académico que parece ahora en cierta boga– es central el problema de la propiedad»6. Es más:

[L]a libertad republicana deriva de la propiedad, de la independencia material de los agentes: sólo es libre quien «no necesita pedir permiso a otro para trabajar», según dijo Marx en un célebre paso de la Crítica del Programa de Gotha, fiel a una tradición republicana que veía en el tener que sobrevivir cum permissu superiorum el indicio más claro de la falta de libertad7.

Desde la configuración de la democracia ática a la crítica que hizo de ella Aristóteles, pasando por la República romana y el posterior imperio, la independencia norteamericana y la Revolución francesa, hasta el capitalismo desembridado del último cuarto del siglo xx y principios del xxi… Éstos son algunos de los episodios históricos a los que Toni dedicó mucha atención. El eclipse de la fraternidad es una muestra importante y por allá pasan algunos de estos episodios, y aun otros que no he citado, con atención al trato dispensado –sea en discusiones políticas, filosóficas o jurídicas– a la propiedad. Ésta aparece en muchos de sus escritos, pero en uno8 de ellos, realizado cinco años después de El eclipse, dedicó un tratamiento muy pormenorizado a la misma. Vale la pena explicarlo con cierta extensión. Dominus quiere decir en latín ‘amo’ o ‘señor’. Alguien era amo o señor porque tenía propiedad, que podía ser de la tierra, de bienes muebles o de ambas cosas. El señor era pater familias y tenía capacidad de interferencia arbitraria sobre todos estos grupos: esclavos, mujer, hijos y criados. Y Toni añade: «y aun sobre su clientela (una más o menos extensa legión de individuos dependientes, muchos de ellos antiguos esclavos manumitidos)»9. Después de recordar que familia viene de famulus, es decir, esclavo, explica que solamente el pater familias era un sui iuris, lo que quiere decir que gozaba de personalidad jurídica. Muy al contrario, los alieni iuris eran los individuos que no disponían de personalidad jurídica propia. Y recuerda que de ahí viene alienados, concepto que Kant, Hegel y Marx extrajeron del derecho civil romano. Estos alieni uris, de más está decirlo, eran la inmensa mayoría de la población. Y son citados en extenso: «esclavos, mujeres, niños y extranjeros estaban excluidos de la ciudadanía republicana romana».

Aristóteles concibió tres clases de propiedad: la común con uso privado, la privada con uso común y la común con uso común. Pero el derecho romano añadió la que era la cuarta posibilidad lógica: la privada con uso privado. Esta cuarta posibilidad motiva el siguiente comentario de Toni: «la propiedad privada con uso exclusivo y excluyente es una de las nociones más importantes del derecho civil romano». Pero más importante si cabe es que esta clase de propiedad la «hizo primordialmente suya el mundo capitalista moderno». La archifamosa definición de propiedad de William Blackstone (1723-1780) es la siguiente: «el exclusivo y despótico dominio que un hombre exige sobre las cosas externas del mundo, con total exclusión del derecho de cualquier otro individuo»10. Si es importante esta concepción es nada más y nada menos porque, como queda dicho, el capitalismo moderno se la apropió. Es la misma concepción de los posteriores e influyentes ideólogos de lo que después se llamó, con más o menos fortuna, neoliberalismo, especialmente, por citar solamente uno, de Friedrich Hayek11.

Esta concepción de la propiedad hizo fortuna, ya que es la que, mayoritariamente, aún hoy impera; históricamente, sin embargo, ha habido otras importantísimas formas de propiedad: los commons, los ejidos, los Allmende. El mismo Blackstone admitía la existencia de otras propiedades no «exclusivas y despóticas», como algunas de tipo comunal12. Pero más importante si cabe aún: sobre un mismo objeto han existido, existen (y es de prever que existirán) distintos derechos de propiedad, no únicamente un exclusivo y despótico derecho.

Toni escribió extensamente sobre Robespierre, político por el que sentía una especial admiración (se trata de uno de los autores más citados en El eclipse), y su concepción de la propiedad. Y de las muchas citas que Toni recogió del revolucionario francés, ésta, del discurso sobre las subsistencias del 2 de diciembre de 1792, era su preferida13 sobre la propiedad:

¿Cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a ésta; la propiedad no ha sido instituida, ni ha sido garantizada sino para cimentar aquella ley; es, por lo pronto, para vivir que se tienen propiedades. Y no es verdad que la propiedad pueda jamás estar en oposición con la subsistencia de los hombres.

También es frecuente en los escritos de Toni, como ejemplo republicano constitucional, el tratamiento de la propiedad que realizaba el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. El 27 es un artículo muy largo, de unas cuatro páginas. Podemos leer: «La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación». Dicho artículo, decía Toni, «tuvo una inmensa influencia sobre la constitución soviética de 1918», así como en la alemana de Weimar de 1919, la de la I República austríaca, de 1919, y la de la Segunda República española, de 1931. Esta concepción de la propiedad es la que permitió la realización de grandes reformas en los estados en donde estuvieron vigentes las mencionadas constituciones, de ahí que el artículo 153 (en este caso, de la Constitución alemana de Weimar) fuera «el más odiado por los terratenientes y los grandes industriales y banqueros que financiaron el golpe de Estado de Hitler y Hindenburg en 1933»14.

Queda dicho que, para el republicanismo, el análisis de los derechos de propiedad es la clave para entender todo tipo de sociedad («ricos y pobres», dirá Aristóteles, es el elemento fundamental para entender cualquier sociedad). Y Toni, para quien Aristóteles fue «el más grande» y consecuente con esta clave, se aplicó a fondo al estudio de la propiedad. Un cierto resumen de la idea general suya al respecto es la siguiente. La propiedad ha de entenderse a través del esquema conceptual de las relaciones fiduciarias15. Más concretamente, el pueblo soberano es el «principal»-fideicomitente (P-F), los poderes públicos son el «agente»-fideicomisario (A-F)16 . Así, el pueblo soberano (P-F) encarga a los poderes públicos (A-F) la tarea de establecer los derechos de propiedad que tienen como objetivo fundamental el derecho a la existencia de todos los hombres y mujeres (recordemos la cita de Robespierre: «no es verdad que la propiedad pueda jamás estar en oposición con la subsistencia de los hombres»). A su vez, los poderes públicos (el A-F del pueblo soberano) delegan en los propietarios el empleo de los recursos para que los conserven en beneficio de la comunidad, permitiéndoles, a cambio, lucrarse privadamente. Así que los poderes públicos son, a la vez, el agente-fideicomisario del pueblo soberano y el principal-fideicomitente de los propietarios, que son sus agentes-fideicomisarios. En palabras más directas: toda propiedad debe estar al servicio de la comunidad, especialmente cuando se sobrepasan determinados límites. En un texto de 201517 Toni cita, muy pertinentemente, al founder Benjamin Franklin (al que debe disculparse un lenguaje hoy no muy respetuoso con los «salvajes»):

Toda propiedad que sea necesaria para un hombre, para la conservación del individuo y para la propagación de la especie, es su derecho natural, del que nadie lo puede privar. Pero toda propiedad superflua con respecto a estas finalidades es propiedad del público, el cual, a través de sus leyes, la había creado y puede, por lo tanto, disponer de ella siempre que el bienestar del público así lo requiera. Dejemos que aquel al que no agrade la sociedad civil entendida en estos términos se retire a vivir entre los pueblos salvajes. Quien no paga para el mantenimiento de su club no puede tener derecho alguno a los beneficios de esa sociedad.

Efectivamente, la «propietaria última de todo» es la comunidad política. Y la propiedad privada es «una concesión pública», es decir, política. En todo caso, es «condicional hecha a particulares, o a asociaciones privadas de particulares, o a comunas municipales, en régimen de fideicomiso»18.

Republicanamente, Toni no se cansó de insistir en que la propiedad debe cumplir una importante función social: garantizar la existencia autónoma de todas las personas. No se trata de un derecho «exclusivo y despótico», como quería Blackstone, recuperando tan sólo una versión de la propiedad del derecho romano, al que siguieron años después ultras citados como Hayek y Mises. La propiedad era lo que permitía la existencia material garantizada, condición para el ejercicio de la libertad. De ahí que, en 2005, Toni escribiera lo siguiente:

El sueño democrático-republicano por excelencia de finales del xviii y comienzos del xix fue, en los dos lados del Atlántico, una sociedad basada en la pequeña propiedad agraria más o menos universalmente distribuida (Jefferson, Robespierre). O, en su defecto, una especie de derecho de existencia social públicamente garantizado (Robespierre) o aun de ingreso material incondicionalmente asignado a todos los ciudadanos, por el solo hecho de serlo (Tom Paine), lo que ahora llamamos renta básica …. La libertad política o republicana era eso, y nada menos que eso: no tener que pedir cotidianamente permiso a nadie para poder subsistir19.

Y, diez años después: «Conviene decir que la idea liberal decimonónica de una “propiedad privada exclusiva y excluyente”, asocial y apolítica, es más una fantasía ideológica y un arma de combate político a favor de intereses particulares espurios que una realidad jurídica e histórica (salvo, quizá, en la propiedad alodial medieval, de origen romano); resueltamente afirmada como tal, sólo puede hallarse en ignorantes manuales de (mala) teoría económica y/o en las fantasías de la peor filosofía política»20.

PARA SEGUIR LEYENDO PULSA AQUÍ

Fotografía: sinpermiso.