Por: Ventura Alfonso Alas y Luis Armando González. El Salvador. 18/09/2023

“En homenaje a tantos exiliados y refugiados haya provocado la guerra civil salvadoreña”

La segunda mitad del siglo XX salvadoreño estuvo marcada por dinámicas intensas, principalmente en el ámbito político. La mayor densidad histórica quizás se concentre en las décadas de los años setenta y ochenta. La primera estuvo caracterizada por un auge organizativo y de demandas sociopolíticas realmente extraordinaria, lo mismo que por una escalada represiva por parte de los aparatos de seguridad del Estado y de grupos paramilitares que, tal como su denominación de “escuadrones de la muerte” enunciaba, hicieron del terrorismo su mecanismo de acción política.

En aquellos momentos no había dónde perderse acerca de lo que significaba terrorismo: causar miedo y dolor desproporcionados, con fines políticos, sobre personas indefensas. Hubo en esa década una combinación de terrorismo de Estado y de terrorismo paramilitar (por los escuadrones de la muerte) encaminada a inmovilizar, por un lado, el auge organizativo popular; y por otro, el auge de organizaciones político-militares (de la izquierda armada) que se decantaban por estrategias revolucionarias orientadas a la toma del Estado y la reestructuración de la sociedad salvadoreña. Las acciones armadas de estas organizaciones –si bien no eran de la envergadura y letalidad del accionar de cuerpos de seguridad estatales y escuadrones de la muerte— contribuían a la conflictividad y complejidad de esa década.

La década siguiente –la de los años ochenta— es la de la guerra civil. Hay una continuidad entre ambas décadas, pues –de una u otra manera— en los años setenta se fueron cerrando opciones que pudieran llevar al país por caminos distintos al de un enfrentamiento armado prolongado, interno y en el que amplios grupos sociales fueron parte activa, o fueron afectados directamente, por la dinámica de la guerra.

Visto desde ahora, es fácil moralizar y condenar a los actores socio-políticos de ese entonces, por no haberse comprometido con opciones distintas a la de la guerra civil; el asunto es que nadie tenía una bola de cristal para adivinar cuál de esas opciones distintas era la mejor a mediano y largo plazo. Y es que, en el país, amplios sectores sociales habían desarrollado una conciencia crítica sobre el poder militar, sus ambiciones y abusos, y sobre los intereses mezquinos de la oligarquía de entonces.

No era claro qué camino se podría seguir, cuando no fuera el de desafiar abiertamente a militares y oligarcas; y estos tampoco dudaron en hacer lo que, desde las estructuras de poder fraguadas en el martinismo sabían que se imponía: acabar de raíz, utilizando toda la fuerza del Estado, con cualquier oposición a su dominación.

De todos modos, aunque es interesante reflexionar sobre lo que pudo haber sucedido de no haberse dado la guerra civil, el caso es que esta sucedió. El país entero se rigió por la lógica de esa guerra prácticamente desde sus inicios formales, el 22 de enero de 1981, hasta su finalización con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

No toda la población de El Salvador vivió la guerra de la misma manera; hubo quienes, aparte de los combatientes de ambos bandos (FMLN ejército, no partido político, y Fuerza Armada-cuerpos de seguridad), padecieron los efectos de la guerra de manera dramática: los habitantes de las comunidades ubicadas en los diferentes teatros de la guerra.

Uno de esos teatros fue la región nororiental del departamento de Chalatenango, cuyos habitantes padecieron la crueldad de la guerra en sus peores expresiones: la destrucción de su escaso patrimonio y la huida forzada, para salvar la vida, fuera de sus comunidades de origen. De estos exilios comunitarios, particularmente crítico fue el que se dio hacia Honduras, en el cual hay hitos que no deben borrarse de la memoria histórica: la huida, la vida en Honduras y el retorno a El Salvador.

Para comprender lo anterior, la masacre del río Sumpul, en la madrugada del 14 de mayo de 1980, marca un punto de no retorno. Por su parte, la comunidad internacional y Naciones Unidas, a través de ACNUR, reconocieron de inmediato la crisis humanitaria que vivía El Salvador, que se expresa en miles de campesinos asediados por el ejército salvadoreño en la línea fronteriza con Honduras. Luego de haber sobrevivido a intensos operativos militares por tierra y aire, hambruna, enfermedades, heridos de guerra, entre otras situaciones ocasionadas por la guerra, ACNUR inicia el traslado de la población al campo de refugiados ubicado en Mesa Grande, de San Marcos Ocotepeque, Honduras, a finales de 1981. Es de aclarar que este no fue el único refugio; de hecho, hubo algunos al interior del país, así como en otros países que acogieron a exiliados salvadoreños: Suecia, España, Canadá, Australia, entre otros.

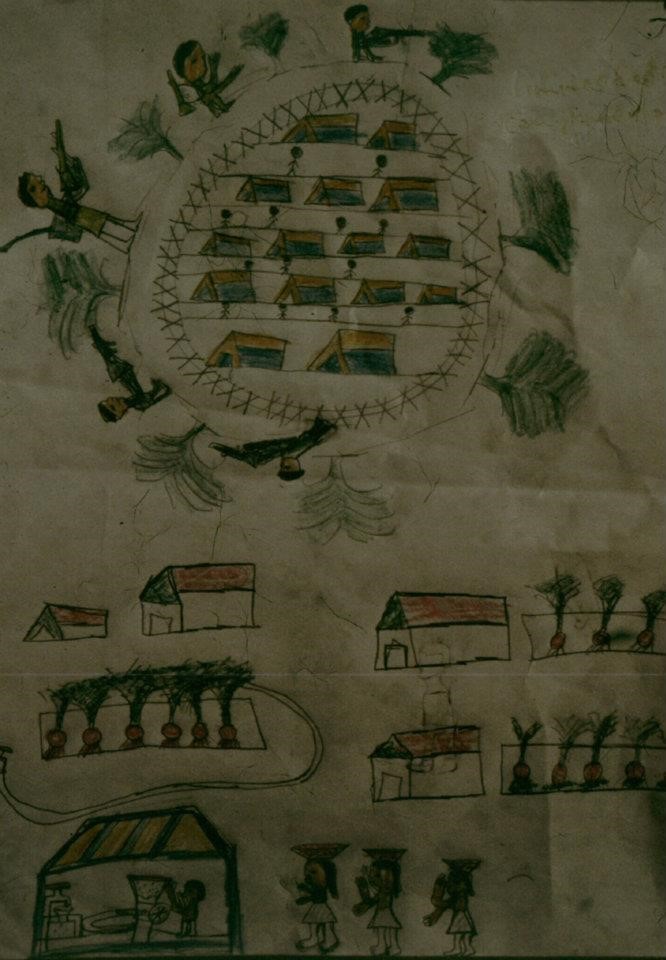

Con toda la experiencia capitalizada en materia organizativa desde mediados de la década de los años setenta, la vida en Mesa Grande como refugiados se convirtió en una experiencia muy reconocida por hondureños, salvadoreños y la comunidad internacional que acompañaban el proceso. Construcción de viviendas, educación, salud y sostenibilidad alimentaria serían algunas de las áreas fuertes para organizar y atender. La organización política, de la mano con el impulso de la teología de la liberación, vertebró toda la dinámica social del campamento.

Cabe destacar el acompañamiento de iglesias progresistas, como la católica, anglicana y luterana, en proyectos y programas en la vida comunitaria de los refugiados. También se vio reflejado el espíritu de diferentes comités de solidaridad en Norteamérica y Europa; internacionalistas civiles estuvieron allí acompañando desde los primeros días del exilio forzado.

El campamento llegó a registrar 12,500 refugiados, organizados territorialmente en 7 campamentos y cada uno de ellos en barracones. Comités de conducción organizativa, coordinadores de áreas de trabajo, comités de vigilancia, entre otras estructuras, constituían toda la organización sobre la cual avanzaba la dinámica de los refugiados.

Después de 6 años en el campo de refugiados, se inicia un proceso de negociación para retornar a El Salvador. No fue fácil. Monseñor Arturo Rivera Damas y el Obispo Luterano Medardo Gómez fueron personajes fundamentales para concretar dicho proceso. Fue así como, entre negociaciones diplomáticas y presión popular desde el refugio, se concreta la primera repoblación en octubre de 1987: Las Vueltas y Guarjila, en Chalatenango, y Copapayo, en Cabañas, serían los destinos. Es imperativo visibilizar en este proceso el aporte de Monseñor Eduardo Alas, de la diócesis de Chalatenango; coordinando con internacionalistas, con Cáritas El Salvador para canalizar alimentos a las comunidades repobladas, abogando con coroneles, oficiales y comandantes del DM1 y la Cuarta Brigada de Infantería para liberar a los líderes comunitarios detenidos. Asumiría también de manera directa Educación y Salud en las comunidades.

Con la experiencia ganada –dura y precaria— inmediatamente se retoma el tema y se organiza un segundo retorno que se materializa en agosto de 1988: Teosinte en San Francisco Morazán y San Antonio Los Ranchos, ambos de Chalatenango, serán las zonas para repoblar.

Ninguno de los dos retornos fue fácil, tampoco lo fueron los siguientes. A pesar de que ACNUR lideraba las negociaciones con el gobierno de El Salvador, los militares se empecinaban en detener el proceso; detenciones arbitrarias, retenes preparados para hostigar la caravana de buses y camiones, columnas de soldados bien armados a la orilla de carretera por donde se transitaba (guerra psicológica), constituían obstáculos con los que se tenía que lidiar. La guerra no terminaba aún, y para los militares la población que retornaba era “el enemigo”.

En ambos retornos, un intenso invierno y las condiciones de guerra de los lugares a repoblar significaban una extrema aventura; muchos repobladores recordarían la huida del país, ahora en condiciones y contexto socio-político con otros matices. Llantos de mujeres y niños se escucharon no solamente durante el viaje, sino a la llegada a los lugares previstos. Destrucción total en un territorio de guerra era el escenario en donde se reiniciaban proyectos de vida familiar y comunitaria truncados por los cañones y las balas en 1980. La esperanza y una fe intensas fueron los acicates de quienes, en el marco de una guerra que seguía marcando al país, se disponían a poner en pie unas comunidades en las cuales vivir con dignidad.

La dignidad nunca se perdió en la población chalateca que partió al exilio en Honduras y retorno a su patria. A esa dignidad se rinde homenaje en estas páginas. Una dignidad construida con dolor, lucha, sacrificio y muerte de hombres y mujeres de una valía extraordinaria. Una dignidad que hay que recordar una y otra vez no sólo para que no la cubra la niebla del olvido, sino para que otros –quienes no vivimos una experiencia tan trágica y, a la vez, tan valiente— nos contagiemos de esa dignidad y seamos mejores seres humanos.

Fotografía: https://scalar.usc.edu/works/refugio-y-retorno/mesa-grande