Por: Matías de Stéfano Barbero. 11/03/2023

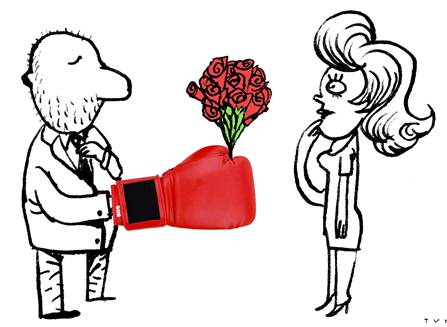

¿Es acaso la masculinidad el problema? ¿Se puede tener un discurso feminista y ejercer violencia? ¿Podemos ensayar respuestas que vayan más allá del castigo?

Entre la noche de ayer y la mañana temprano de hoy, algunos trasnochados antes, otros madrugadores después, nos informamos de un nuevo femicidio en la ciudad de Concordia, a pocas horas del 8M.

Según las estadísticas, en lo que va del 2023, se han producido 53 femicidios en nuestro país. Una tragedia que no para de crecer.

El texto a continuación, se generó a partir de investigaciones con hombres que ejercieron violencia contra las mujeres y es una invitación a pensar sobre respuestas a variadas preguntas y posibles hipótesis que intentan explicar la masculinidad (por abrumadora mayoría) y su relación con la violencia. Matías de Stéfano Barbero comparte reflexiones a partir de sus investigaciones con hombres que ejercieron violencia contra las mujeres.

Una precisión inicial. El problema no radica en la masculinidad en sí. Las masculinidades son diversas, y su relación con la violencia también lo es. El problema es que la masculinidad hegemónica, cis y heterosexual, se nos impone como un mandato, se organiza de forma jerárquica, y lo hace sobre la base de la crueldad y de la violencia.

Una cuestión incómoda. La violencia no aparece por primera vez en la vida de los hombres cuando se ejerce. Antes de ejercerla se la sufre. La feminista afroamericana Bell Hooks sostuvo hace años que la primera forma de violencia que el patriarcado nos demanda a los hombres no es contra las mujeres, sino contra nosotros mismos. Para llegar a ser “hombres de verdad”, el mandato de masculinidad nos demanda negar toda una parte de nuestra humanidad. Si no lo hacemos por nosotros mismos, quedamos expuestos a los rituales de poder a los que otros hombres van a someternos con un doble propósito: demostrar su masculinidad entre sus pares, e intentar sumarnos a su club miserable, que sólo nos ofrece la posibilidad de ser crueles o sufrir la crueldad. Por eso Rita Segato decía por estas latitudes que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado. Si esto hizo ruido por aquel entonces y lo sigue haciendo ahora, es porque cuestiona nuestra visión dualista sobre el daño. La violencia no es estática, circula más allá de los límites que pretendan imponérsele. En contra de nuestro sentido común, las formas en que sufrimos y hacemos sufrir están irremediablemente conectadas.

Una aclaración. Considerar el sufrimiento que es necesario para fabricar hombres, no supone justificar la violencia, sino empezar a entenderla. La violencia de los hombres no está anclada en lo biológico. Allí están los violentos chimpancés y los pacíficos bonobos, ambos nuestros ancestros genéticos por igual, para demostrarnos que si nos parecemos más a los chimpancés es porque organizamos nuestras sociedades como ellos. Si sostenemos que la violencia es aprendida y responde a procesos sociales vinculados al género, debemos considerar dónde y cómo comienza ese aprendizaje, y cuáles son los mecanismos por los que se reafirma cotidianamente.

Una promesa. Si la violencia que sufrimos para hacernos hombres se torna en algún momento deseable es porque el orden de género de nuestra sociedad está construido sobre un mandato de masculinidad organizado de forma jerárquica. Como en toda jerarquía, se comienza por los escalafones más bajos. Y como toda jerarquía, alberga una promesa: quienes adhieran a ella serán reconocidos por el grupo, podrán progresar y sufrir menor cantidad de violencia, siempre que se comprometan a reproducirla, desplegando la misma crueldad que sufrieron, pero esta vez contra quienes sigan por debajo de su posición (generalmente los cuerpos de las mujeres, disidencias y las masculinidades subordinadas y que no se plieguen a la jerarquía).

Esta forma de organización social jerárquica, atravesada por la violencia, permea toda nuestra sociedad. Con algo de suerte, quizás no sea la que rige en nuestra familia. Pero la vamos a encontrar también, en mayor o menor medida, en cada una de nuestras instituciones educativas, deportivas, policiales, sindicales, religiosas y políticas. Es la forma en la que el mundo está organizado, es el mundo que llevamos dentro.

Una pregunta recurrente. Con cada nueva situación de violencia, se reedita la pregunta: ¿cómo es posible que todas las mujeres tengan una amiga violentada, y ningún hombre tenga un amigo violento? Si no dan las cuentas, es porque nuestra relación con la violencia continúa estando atravesada por el silencio.

En otros lugares me referí a que los hombres consideran su vida afectiva como su vida privada, y es por eso que no hablan de sus conflictos de pareja o de toda una dimensión de su sexualidad, porque “la información es poder”, y porque las relaciones entre hombres, son también relaciones de poder. Pero creo que hay otro punto por el que el silencio caracteriza nuestra relación con la violencia. Cuando insistimos en definir a quienes ejercen violencia como “bestias”, “monstruos” o “enfermos”, esgrimimos la violencia como un arma arrojadiza, como una característica de una otredad indeseable con la que nadie puede o quiere reconocerse.

Cuando lo que caracteriza nuestra relación con la violencia es más la condena que la reflexión y la construcción de alternativas, es fácil considerarla como una característica de otro caricaturizado. Construimos una imagen de los “hombres violentos” tan abyecta, que ni los propios hombres nos reconocemos en ella. No es extraño escuchar en los grupos de hombres que ejercieron violencia, frases como “yo no soy el típico golpeador”. Hoy, reconocer la violencia es reconocerse fuera del “nosotros”, es habitar un lugar donde, por definición, nadie quiere estar. Los límites del “nosotros”, además, para los hombres en particular, parecen ser cada vez más estrechos.

Una contradicción. Los más recientes acusados de violación grupal (como en Palermo, Argentina), tenían “un discurso feminista”, según relató una mujer cercana a ellos. Una hipótesis: era una fachada, instrumentalizaban el discurso feminista porque, en determinados ámbitos, da algo así como prestigio. El hombre deconstruido es un aliado, el progresismo es sexy, que un hombre sea feminista nos da seguridad. ¿Se puede tener un discurso feminista y ejercer violencia? Cualquier respuesta posible a esta pregunta es inquietante.

Otra hipótesis: quizás no haya algo así como una esencia feminista, ni en cualquier otro ismo. Si dicen los antiguos que en la cancha se ven los pingos, es porque todo se dirime en una situación particular, en un contexto determinado, específicamente con quienes están en la escena. No actuamos de la misma manera cuando tenemos poder que cuando no lo tenemos. No actuamos de la misma manera frente a una mujer que frente a un hombre.

Hace poco menos de 100 años, el Nobel de literatura John Steinbeck publicó “De Ratones y Hombres”, donde la esposa de Curley decía: “Es divertido, si yo engancho un hombre y está solo, me llevo bien con él. Pero basta que se junten dos tipos y ustedes no podrán hablar. Absolutamente nada, sino estupideces. Ustedes están todos asustados unos de otros, ésa es la razón. Cada uno está atemorizado de que los demás les saquen ventaja”. Quizás lo que somos es inexorablemente plurales. Somos un terreno de disputa entre el feminismo y el patriarcado, entre el poder y la vulnerabilidad, entre la paz y la violencia.

Una encrucijada. Si reconocer la complejidad que supone la pluralidad es incómodo, es porque una lucha radical contra la violencia y contra el orden jerárquico del género que la reproduce, es también una lucha contra nuestra propia identidad, contra nuestra propia subjetividad. Porque nuestras identidades, nuestras subjetividades, nuestras formas de relacionarnos, y también de hacer política e imaginar otros mundos posibles, están inexorablemente producidas por las mismas condiciones que pretendemos subvertir. Es por eso que somos capaces de clamar públicamente por venganza, reproduciendo hasta el infinito lo que decimos combatir. Eso sí, nuestra venganza será limpia como nuestras conciencias, tercerizada en otros hombres, los que sobreviven en esos centros de tortura que insistimos en llamar cárceles. En sus últimos trabajos sobre la no violencia, Judith Butler nos pregunta si nuestra forma de responder a la violencia impide su reproducción o, por el contrario, la extiende aún más.

Una posibilidad. Considerarnos plurales, en tránsito perpetuo, es también la condición de posibilidad para creer que la transformación humana es posible. Necesitamos imaginar respuestas a la violencia que vayan más allá del castigo, y construir políticas públicas centradas en la reflexión, en la prevención, en el acompañamiento y en la posibilidad de reparación, pero también preguntarnos si creemos un mundo posible en el que haya lugar en nuestras comunidades para las personas que ejercieron violencia. En cualquier caso, para construir alternativas a la lógica binaria, jerárquica y violenta que permea nuestros sentidos sobre la masculinidad, nuestras comunidades e instituciones, primero tendremos que construir los espacios para poder reflexionar sobre ella.

Desde la visión educadora, los espacios están habilitados. Las políticas públicas ofrecen, tal vez no en la cantidad deseada, tiempos para la reflexión en la escuela y otras instituciones del Estado sobre la violencia contra las mujeres, entre otros temas relacionados con la Educación Sexual Integral, pero lo que propone el autor, como posibilidad, es una deuda pendiente.

Tekoá. Cooperativa de Trabajo para la Educación Ltda.

(*) Doctor en antropología (UBA), miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y de la Asociación Pablo Besson, donde trabaja con varones que ejercieron violencia contra las mujeres en la pareja. Es autor de Masculinidades (im)posibles. Violencia y género entre el poder y la vulnerabilidad (Ed. Galerna), y coautor de Sé del beso que se compra. Masculinidades, sexualidades y emociones en las experiencias de varones que pagan por sexo (Ed. Teseo). Sus publicaciones están disponibles en: https://uba.academia.edu/MatiasdeStefanoBarbero en Revista Anfibia Rec. 7-03-23

LEER EL ARTÍCULO ORIGNAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Diario junio