Por: Bárbara Armendáriz Espadas. 05/04/2023

“The biosocial sciences have not simply been sexist mirrors of our own social world. They have also been tools in the reproduction of that world, both in supplying legitimating ideologies and in enhancing material power.”

(Donna Hawaray)

Bruja, histérica, limítrofe. Históricamente, el desafío ante los estereotipos de género ha devenido en un intento de control por parte de las instituciones, de las cuales, el sistema de salud dicta cuál es la forma normal (no equivalente a sana) para comportarse. En este texto, invito a una exploración de las consecuencias anímicas de un sistema misógino tomando como marco la experiencia “disociativa” de Kim Ji-Young.

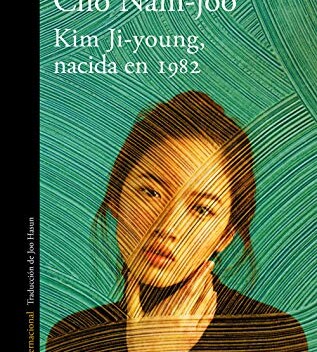

Kim Ji-Young, nacida en 1982, la breve novela de Choo Nam-Joo, vislumbra la historia de una mujer promedio de Corea, quien, un día sin un aparente mayor pronóstico, comienza a adquirir frases y ademanes que mimetizan las distintas voces de las mujeres de su vida. “Es un trastorno disociativo junto con una depresión posparto”, asegura el psiquiatra. En cada etapa de su vida, atormentada con las contradicciones de la misoginia sistémica, llevaba como diagnóstico la pérdida de personalidad, al menos desde el paradigma biomédico. Pero lo que Kim Ji-Young experimentaba no era una pérdida, sino el reconocimiento de su personalidad en todas las mujeres de su vida, y la de todas dentro de ella. Más que encontrar personalidades, lo que existía en ella eran mecanismos de defensa —coherentes y afrontativos— subsecuentes a la prolongada exposición social de un sistema que fiscaliza cada conducta de la socialización femenina, aunque lo haga desde un lugar de paradojas.

Con una narrativa seca y sobria que ejemplifica sutilmente la anhedonia (la incapacidad para experimentar placer y la pérdida de la satisfacción) y el aplanamiento emocional que experimenta la protagonista, la autora teje crónicamente una anamnesis psicológica (que al final sería revelada desde las notas de un psiquiatra). Esta comienza con los previos intentos sin éxito de los padres de Kim Ji-Young para concebir un varón, los cuales traen como consecuencia el nacimiento de ella y su hermana mayor (ignorando el aborto de otra niña). Desde el sistema Hoju (una estructura patrilineal en la que el hombre hereda la cabeza de la familia) se mantenía el supuesto biologicista (así como desde las reminiscencias del confucianismo) que el papel de una mujer era todo lo relacionado con la crianza: labores domésticas y cuidados.

Después de otros intentos, la madre de la protagonista engendra un varón, cumpliendo así la tácita exigencia de su suegra, con quien cohabitaban. Aquí, Ji-Young fue aprendiendo a ahogar un sórdido enojo ante los tratos favoritistas hacia su hermano.

Durante su joven adultez, Ji-Young encuentra dificultades para ser contratada aun siendo la mejor estudiante de su facultad. A pesar del panorama laboral competitivo y complejo de Corea, su rechazo se debía a su existencia como mujer y todos los significantes e imaginarios adheridos a su género (son menos inteligentes, serán madres y dejarán de ser útiles, culminando con la deserción) hacían escabrosa su incorporación al mercado laboral. A pesar del esfuerzo impar que significó lograr ser contratada, sus aspiraciones chocaron contra el techo de cristal.

“Corea del Sur es la nación con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres de la OCDE” hace alusión Ji-Young al darse cuenta de que su crecimiento laboral estaba detenido por ser mujer, y consecuentemente, su salario era menor que el de sus compañeros. La brecha laboral estriba en la injusta división de labores bajo el capitalismo, porque, aunque ahora las mujeres trabajan, el trabajo doméstico y la crianza sigue recayendo, especialmente, y a veces exclusivamente, en ellas.

Hasta este punto, los mecanismos de defensa —entendidos como un cúmulo de actitudes, conductas y emociones enmarcadas por el contexto cultural cuyo fin es protegernos de una amenaza percibida— en Ji-Young han sido afrontamientos evitativos, en los que expresar su descontento solía ser ofuscado por las consecuencias aprendidas al verbalizar su malestar. Quejarse en un panorama como el de Corea, donde proclamarte feminista tiene un significado distinto en contraste a la recepción popular en el occidente, podría tener como consecuencia un estigma social muy elevado. Incluso, las mujeres que defienden su autonomía, lo hacen ondeando la bandera de la equidad, evitando a toda costa marcarse con el tabú del feminismo.

Para legitimar el relegar a las mujeres a la esfera privada fue necesario el marco biomédico: nacemos con lo insano en las entrañas. La hysteria, útero del griego antiguo, busca encuadrar y correlacionar el malestar femenino a su ciclo hormonal: la pubertad, embarazo, parto y menopausia, condiciones cuyo efecto secundario es el debilitamiento de las facultades mentales de las mujeres. Esto asociaba que, desde un punto de vista meramente financiero, contratar, capacitar y pagarle a una mujer fuera una mala inversión.

Aunque la protagonista seguía interesada en su desarrollo profesional, el tema de la maternidad surgió entre ella y su esposo. En ese intercambio de dudas propias del escrutinio sobre ser o no ser padres, Ji-Young empezó a enunciar lo que sacrificaría: los cambios en su cuerpo, la incompatibilidad laboral con la crianza, y la culpa de pensar en todo esto. Su esposo, con una empatía ilusa e ignorante, busca sosegar sus ansiedades diciéndole que no hay de qué preocuparse: él ayudará y si ella tiene que dejar su trabajo, él se hará cargo de todo lo económico.

El esposo no habla sobre un reparto equitativo de las tareas. Podría entenderse como una animadversión desde la malicia, pero resulta ser algo más pernicioso: el desconocimiento de quien pasa por alto los factores socioestructurales con relación a los estereotipos de género. Y así como Ji-Young es una forma de representar la experiencia como mujer en Corea del Sur, los hombres que describe Nam-Joo también funcionan como analogía para encarnar otra experiencia compartida: ver a las mujeres como Otredad. La Otredad, entendido desde el marco de lo-otro que propone Simone de Beauvoir, es ver a la mujer no como una en sí misma, sino con relación hacia el hombre (el-uno).

El quiebre mental se detona un día que, siendo ya madre, sale con su hija a tomar un café. Al sentarse en una banca para empezar a saborear la bebida, su mirada se encuentra con un grupo de oficinistas que toman la misma bebida “lujosa” que ella. Verlos origina en ella una sensación de duelo, aunque tal emoción no duraría mucho: a lo lejos escucha cómo la llamaban una “mamá parásito”, acusándola de disfrutar injustamente el dinero de su esposo sin la necesidad de trabajar.

A partir de ahí, la conducta de Ji-Young cambió. Estaba ida y había dejado a un lado sus labores domésticas. Y después de una vida llena de paradojas, su único mecanismo afrontativo fue la disociación. Aunque hace sentido que su cuerpo reaccione de esa manera, desde el paradigma psiquiátrico patriarcal, que una mujer tenga un mental breakdown solía ser entendido como un irrisorio intento de desafiar sus instintos más primitivos: servirle a los hombres en lugar de competir contra ellos.

La psiquiatría normativa es el aparato que despolitiza las vivencias de las mujeres a través de etiquetar en términos individuales y médicos los malestares de la opresión sistemática, patriarcal y capitalista.

La envidia del pene, una de las teorías psicoanalíticas más conocidas de Sigmund Freud, señala que la mujer siempre se sentirá vacía, como si una pieza importante de su experiencia —el falo— estuviese perdida. A partir de ahí, empieza la urgencia de seducir al varón para intentar sublimar su siempre presente vacío. No es el pene el que envidiamos, señala una de las pocas mujeres entre las discípulas del padre del psicoanálisis, Karen Horney, sino el privilegio que socialmente trae El Falo: el poder, respeto y dignidad al que fuimos negadas de nacimiento.

Kim Ji-Young… contiene vivencias que no se estancan en Asia. Enterarme de que la obra de Cho Nam-Joo sacudió Corea del Sur se me presentó como sorpresa. Reconocí que las vivencias de Ji-Young eran injustas, pero no eran nada más de lo habitual. Y fue esa falta de asombro la que me desconcertó: estaba disociada, al menos en el sentido más popular de la palabra. Haber sido testigo de acontecimientos similares a los escritos por Nam-Joo y entenderlos como algo rutinario en México, me despojó de poder reconocer mi enojo. Ahora que se hizo evidente mi frustración, debo hacerme cargo de reconocerla como una emoción congruente e integrarla en mi identidad.

Nuestro género no es, ni tampoco nuestro cuerpo sexuado, destino, sino proceso. Parte de recobrar nuestra subjetividad psíquica es reconocer que nuestro enojo no es una reacción desproporcionada, sino una brújula que detecta injusticias y malestares.

Kim Ji-Young pudo haber sido otras muchas mujeres. Pudo haber sido su hermana, quien tuvo que dejar su sueño como conductora televisiva para estudiar pedagogía y ayudar con las finanzas familiares. Pudo haber sido su abuela paterna, que sacó adelante a su familia de cuatro hijos labrando tierras al ver la irresponsabilidad económica de su marido. Pudo haber sido su compañera de trabajo, quien encontró que había sido víctima de la epidemia de “cámaras espías” en el baño laboral y subida a la red. Pudo haber sido yo. Pudo haber sido tú. Kim Ji-Young fue el nombre más común en Corea en 1982. No hay mayor misterio que revelar con tal premisa: todas estamos propensas a la pérdida de nuestra identidad en una sociedad que nos escinde.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Tierra adentro