Por: Luis Armando González. 07/02/2023

Sé que a muchas personas les gusta el verso de Silvio Rodríguez –de la “Pequeña serenata diurna”— que dice: “Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual”. Bien visto el asunto, una cosa es “pedir nada” y otra pedir “casi nada”, es decir, pedir algo. Por más que le doy vueltas al asunto no veo cómo algo que no sea lo mismo pueda ser igual. Por supuesto que las igualdades no eliminan las diferencias, pero, para ello, hay que atender a planos distintos de las cosas.

Por ejemplo, el número dos (2) no es igual al número cuatro (4) y sería absurdo decir que son dos números iguales, en cuanto números. Pueden ser iguales en la forma (forma arábiga, por ejemplo) en la que están escritos o, de modo más abstracto, comparten la igualdad de ser números. Pero en cuanto expresiones numéricas no hay manera de sostener, con sentido, que no son lo mismo, pero son iguales. Como quiera que sea, la fórmula del cantautor cubano ha arrancado –y sigue arrancando— suspiros a más personas de las que cabe imaginar, ya que después de todo se trata, como escribió Joan Manuel Serrat, de “palabras de amor, sueños de poeta”.

Pero una formulación retórica en la poesía (o en el canto) no se puede trasladar automáticamente al análisis e interpretación de fenómenos sociales, políticos y educativos. Quizás en estos ámbitos no esté demás partir del supuesto, al menos como hipótesis de trabajo, de que algo que no sea lo mismo difícilmente puede ser igual, o, dicho de otro modo: si algo no es lo mismo, entonces no puede ser igual en el plano en el que se lo identifica. Y, si en ese plano, se amplifican las características que lo hacen “no ser lo mismo”, entonces su “ser igual” también se va diluyendo hasta convertirse en algo totalmente distinto, en otra cosa.

Esto que se acaba de plantear en lo que parece ser un juego (confuso) de palabras, a lo mejor se hace más claro con una situación que puede servir de ejemplo. Hace unos tres años, conversaba con un ex alumno de maestría –persona inquieta y algo precipitada en sus juicios y decisiones—, quien me decía que en El Salvador estaba surgiendo un partido político que era algo nunca visto en materia de partidos, es decir, una institución partidaria que iba a revolucionar el concepto de partido político, debido a que no se parecía a lo que pudiera haber existido como tal en toda la historia.

Me lo dijo con pasión y una cierta dosis de fanatismo. Traté de explicarle que los partidos políticos tenían una historia de varios siglos y que en esa historia se habían innovado e inventado sus formatos, organización, dinámicas y liderazgos. Le dije que leyera un par de libros clásicos sobre partidos políticos (algo de Maurice Duverger y de Robert Michels), pero no sé si lo hizo.

Por último, le hice ver que, si lo que estaba por surgir en el país era tan distinto a todo lo que había existido (y existía) como partido político, lo más probable era que no se tratará de un partido político, sino de otra cosa. Creo que mi planteamiento lo desubicó. Pero, en mi opinión, de eso se trata: si se habla de cambios en las características de una cosa (institución, práctica social o lo que sea) que atañen a su identidad, que se ve alterada drásticamente con esos cambios, esa cosa puede que ya no sea la misma, puede que se trate de otra.

Me temo que con más frecuencia de la debida se conservan denominaciones (que expresan una cierta identidad social o institucional) que no concuerdan con los cambios a las que se ven sometidas (o que se proponen para) las realidades que sostienen esas denominaciones. Tal es el caso de la denominación “partido político” que no puede aplicarse –como le dije a mi ex alumno— a una agrupación política que, según él, era absolutamente distinta a todo lo que ha existido como partido.

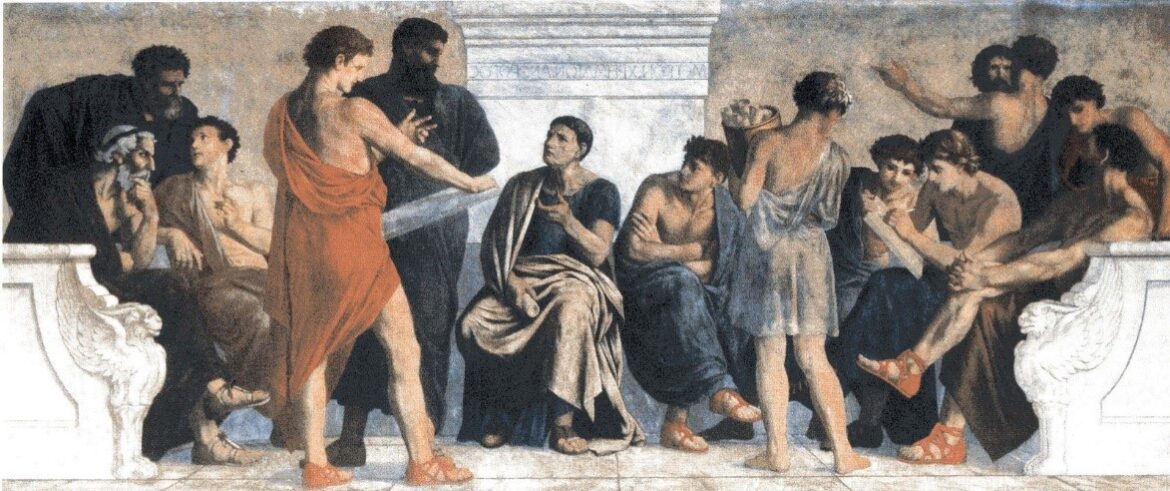

Pienso que también en la educación se pueden tener ejemplos de esto, cuando se dice que la nueva educación que está emergiendo en 2020-2023 no tendrá nada que ver con la educación (sus prácticas, estilos, tradiciones y dinámicas) forjada desde el siglo V a.C., hasta 2019. Se trata de “otra educación”, se nos dice. La pregunta que cabe hacerse es, en caso de instalarse, si será conveniente seguirla llamando “educación”. No será lo mismo, como se colige de los argumentos de quienes la anuncian –y a veces se muestran un tanto frustrados porque la “vieja educación” sigue merodeando en las aulas y las plataformas— a todo pulmón.

Por tanto, tampoco será igual, porque si lo fuera la educación seguiría siendo lo que ha sido hasta ahora: cultivo dialógico y crítico del conocimiento para generar cambios en la persona y en la realidad en la que se juega su vida y su destino. Los medios para lograr estos propósitos deberían ser todos los disponibles en cada momento (virtuales, presenciales, a distancia, flexibles, o loque se quiera). Y no deberían confundirse los unos con los otros, o imponer los primeros por encima de los segundos… si se pretende que el acontecimiento social-cultural “educación” siga existiendo.

San Salvador, 30 de enero de 2023

Fotografía: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_peripat%C3%A9tica#/media/Archivo:The_School_of_Aristotle.jpg