Por: Delfina Gilli. 21/03/2025

Una reflexión sobre la justicia social, ambiental y tecnológica desde una perspectiva global y local, en el contexto de los desafíos contemporáneos de Argentina.

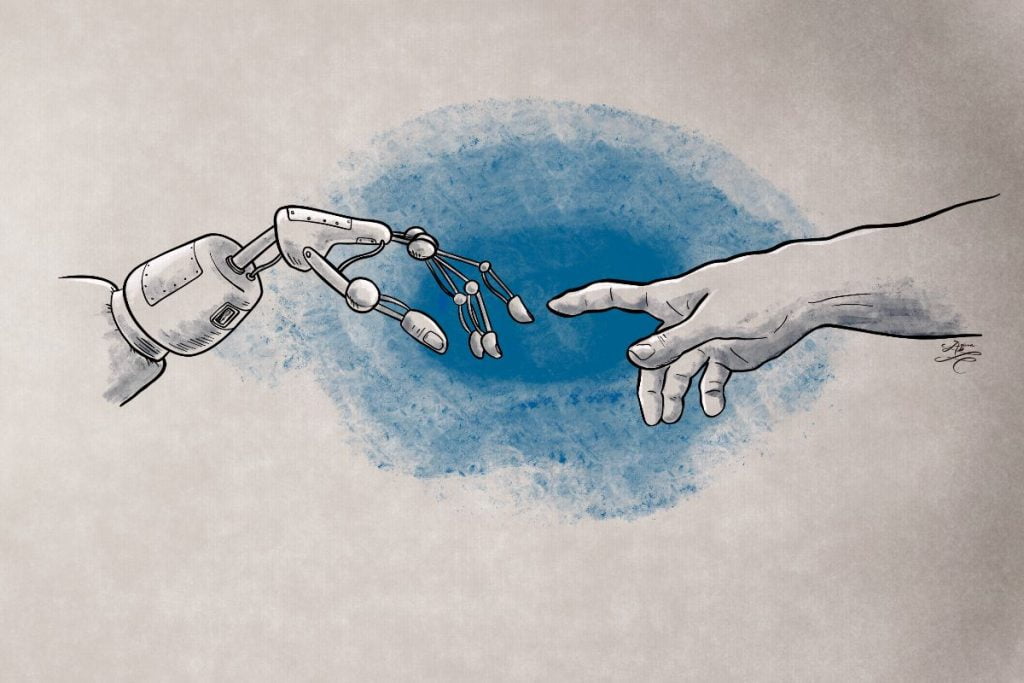

El posthumanismo filosófico es una corriente de pensamiento que surge a finales del siglo XX, en diálogo con la filosofía, la biotecnología y los estudios culturales, como una crítica a la tradición humanista y antropocéntrica de la modernidad. Algunas de sus influencias clave provienen de Michel Foucault, Donna Haraway (con su “Manifiesto Cyborg”, 1985), Rosi Braidotti y Francesca Ferrando, entre otros. Este paradigma cuestiona las dicotomías tradicionales entre humano/no humano, naturaleza/cultura y orgánico/tecnológico.

El posthumanismo filosófico ha emergido como una corriente de pensamiento que desafía las nociones tradicionales sobre lo humano, lo no humano y la tecnología. En un mundo donde las fronteras entre estas categorías se desdibujan cada vez más, esta filosofía invita a repensar nuestra relación con el entorno, las especies no humanas y las tecnologías que co-crean nuestra realidad. El posthumanismo se presenta como un enfoque que no sólo critica la primacía del ser humano como centro del universo, sino que también propone una reconfiguración radical de nuestra manera de entender la existencia. La filósofa italiana Francesca Ferrando, en su obra Posthumanismo Filosófico, sostiene que el posthumanismo no es una mera negación de lo humano, sino una oportunidad para redefinir lo que significa ser humano en un contexto global y, a su vez, local. En este sentido, el posthumanismo se abre a una visión que integra todas las formas de vida, no sólo en un sentido biológico, sino también en términos de derechos, valor y justicia.

En el contexto argentino, un país marcado por profundas crisis sociales, económicas y ambientales, el posthumanismo ofrece una perspectiva novedosa que puede transformar la manera en que abordamos problemas históricos y contemporáneos. Argentina enfrenta desafíos complejos, como la crisis climática, la desigualdad social, la automatización del trabajo y la creciente presencia de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana. Estas cuestiones, que afectan directamente la vida de millones de personas, requieren un enfoque que no se limite a las soluciones convencionales ni a las perspectivas antropocéntricas que históricamente han predominado en la política y el pensamiento social hegemónico. El posthumanismo, al cuestionar las jerarquías tradicionales entre especies, géneros y tecnologías, ofrece una invitación a repensar la justicia social y ambiental desde una óptica inclusiva y transformadora.

El posthumanismo filosófico critica la centralidad del ser humano y propone un enfoque postantropocéntrico que busca reconfigurar nuestra relación con el ecosistema. Conceptos como el postantropoceno y el postdualismo desafían las dicotomías históricas que han dividido el mundo en categorías excluyentes: humano/no humano, naturaleza/cultura, hombre/mujer. Estas ideas, que cuestionan el concepto de humanidad como una entidad separada y superior al resto de los seres vivos, encuentran resonancia en las filosofías indígenas y en las prácticas culturales de América Latina, que ya han adoptado una visión más holística e interdependiente de la existencia. En este sentido, las cosmovisiones mapuche o guaraní, por ejemplo, entienden al ser humano como parte integral de la naturaleza, en un flujo constante de interacciones y dependencias mutuas. Esta concepción del ser humano como un ente relacional y no como un sujeto aislado o superior abre la puerta a una revalorización de las relaciones entre las distintas especies, así como a una crítica profunda a las estructuras de poder que han perpetuado la explotación de la naturaleza y de los pueblos originarios.

En Argentina, el posthumanismo ofrece una perspectiva crítica y renovadora para abordar algunos de los problemas más urgentes del país. La crisis ambiental, visible en fenómenos como los incendios en el Delta del Paraná, la deforestación en el norte y la explotación de recursos naturales como el litio, plantea preguntas sobre la sostenibilidad y la ética de nuestras acciones. El posthumanismo invita a trascender el antropocentrismo, es decir, la idea de que el ser humano es el centro del universo, y a pensar en soluciones que promuevan el bienestar de todas las especies y del ecosistema en su conjunto. Este enfoque no sólo cuestiona las prácticas destructivas del pasado, sino que también propone alternativas para un futuro más justo y equilibrado, en el que la relación entre lo humano y lo no humano se base en el respeto mutuo y la cooperación.

Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización del trabajo en Argentina presenta un desafío adicional. La creciente presencia de las máquinas en el ámbito laboral genera tensiones sobre el lugar de la tecnología en la sociedad y sobre las posibles consecuencias para los trabajadores, especialmente en un país con altos índices de pobreza y desempleo. ¿Cómo podemos concebir una relación simbiótica con las máquinas que no perpetúe las desigualdades sociales? En lugar de mantener una visión jerárquica entre humanos y tecnología, el posthumanismo sugiere que las máquinas deben adaptarse a las necesidades humanas de una forma que promueva una mayor equidad, no sólo en términos de eficiencia, sino también en cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida para todos. Dado que la tecnología es una presencia inevitable en nuestra vida cotidiana, el reto no está en evitarla, sino en gestionarla de manera que no refuerce las desigualdades sociales. En lugar de percibir la

automatización como una amenaza, el posthumanismo la considera como una oportunidad para

reorganizar el trabajo, liberar tiempo para el desarrollo humano y fortalecer la participación

social, garantizando que sus beneficios se distribuyan de forma justa y accesible.

La tecnología, en este marco, no debe ser vista únicamente como una herramienta al servicio del progreso humano, sino como una parte integral del ecosistema, cuya producción y uso deben ser gestionados de manera responsable y consciente. En Argentina, donde la industria tecnológica está en expansión, el posthumanismo puede impulsar la adopción de prácticas más sostenibles, tanto en la producción de dispositivos como en la gestión de residuos electrónicos. Desde la minería de litio, un recurso clave para las baterías de autos eléctricos, hasta la creación de sistemas de reciclaje más eficientes, el concepto de ecotecnología se presenta como una solución que integra las necesidades humanas con las de la naturaleza, promoviendo una economía circular que minimice el impacto ambiental. Además, la IA, que ya se está utilizando en sectores como la educación y la salud, plantea interrogantes éticos que el posthumanismo puede ayudar a resolver, garantizando que su implementación sea inclusiva y respetuosa con las diversidades culturales y sociales.

Por último, el posthumanismo invita a repensar las categorías de diferencia, como el género, la raza y la especie, desde una perspectiva más inclusiva y justa. En un país como Argentina, donde las luchas por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género han sido (y son) históricamente centrales, el posthumanismo ofrece una oportunidad para expandir estos conceptos hacia una justicia multiespecies. Esta visión reconoce la interdependencia entre humanos, animales y el medioambiente, y promueve un lenguaje y una ética que reflejan esta complejidad. El posthumanismo también desafía las categorías binarias que estructuran nuestra percepción de la realidad, desde las relaciones de género hasta las relaciones internacionales, abriendo espacio para un entendimiento más inclusivo y transformador de la sociedad. Además, ofrece una herramienta crítica y transformadora para repensar los desafíos contemporáneos desde una perspectiva global y local. ¿Estamos listos para abrazar este cambio de paradigma?

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Revista resistencias