Por: Raúl Prada Alcoreza. 25/12/2024

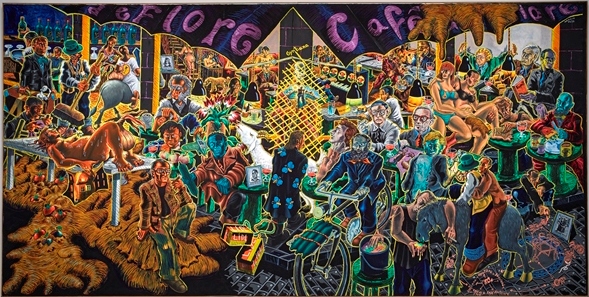

Pintura de Jörg Immendorff

Ante el alcance y la magnitud de la crisis, tendríamos que dar cuenta sobre las causas de la crisis, los procesos involucrados y las estructuras subyacentes de la crisis. Sobre todo tendríamos que preguntarnos sobre las dinámicas moleculares, que han desatado la crisis, que por cierto es estructural y orgánica de la civilización moderna. No dejar fuera lo que implica la cuestión de las subjetividades, de la constitución desconstitución y reconstitución de las subjetividades, es decir, a lo que implica un análisis de la hermenéutica del sujeto. Al respecto contar con una comprensión y un entendimiento adecuado por lo que llamaremos las dinámicas de la imaginación y de lo imaginario, distinguiendo, como lo hace Cornelius Castoriadis, la imaginación, en el sentido individual, y lo imaginario, en el sentido social.

Partamos de la siguiente premisa:

Ninguna acción, ninguna práctica, ninguna relación, se da de manera simple y sólo en un plano de intensidad, sino que toda acción toda práctica, toda relación, se da abarcando múltiples planos de intensidad. Incluso podríamos hablar de múltiples espesores de intensidad. No se trata tanto de que un afuera y un adentro, una exterioridad y una interioridad, participan también en esta integración articulada y compleja de planos de intensidad y espesores de intensidad.

Es decir, cuando hacemos algo lo hacemos moviéndonos en la complejidad integral de todos los espesores y planos de intensidad involucrados. Cuando no hacemos nada también ocurre algo parecido, siempre está presente la complejidad integral de los espesores y planos de intensidad. Toda acción está imbuida, a su vez, de la cultura y de lenguaje del que se participa, por lo tanto, de las dinámicas imaginarias en las que se está involucrado, en tanto perteneciente a la cultura. Toda acción está impregnada no solamente de sentido, por lo tanto, de participe en el lenguaje y en los juegos de la imaginación, sino también está impregnada de toda la dinámica cultural convergente en su momento. Es decir la acción es también inmediatamente decodificada socialmente.

En consecuencia, la práctica es interpretada de manera inmediata porque forma parte de esta complejidad integral y dinámica. Es inmediatamente decodificada y es inmediatamente imaginada, lo que también implica incidencia práctica, así como complementaridades prácticas, respuestas prácticas y contradicciones prácticas en la sociedad. Así como las acciones forman parte de las dinámicas corporales, en esta relación del cuerpo con su entorno, de la misma manera, la imaginación, lo que se llamó en la filosofía kanteana facultad de la imaginación, forma parte también de las dinámicas corporales. No se puede aislar la sensación del cuerpo, ni la imaginación dada en el cuerpo, como han pretendido algunas escuelas psicológicas y filosóficas. Sin el cuerpo la imagen y la imaginación son nada. En el contexto social el imaginario forma parte de las dinámicas complejas sociales, de sus espesores culturales y sociales. Son los cuerpos en actividad, en relación social, los que están inmersos en estructuras sociales, los que dan lugar a las dinámicas de lo imaginario. Compartimos como Cornelius Castoriadis que se trata de la institución imaginaria de la sociedad.

Por lo tanto, si queremos interpretar a cabalidad una práctica o una acción, sea individual, grupal, colectiva o de plena cobertura social, debemos hacerla recurriendo a la complejidad de los planos y espesores de intensidad involucrados. Esto quiere decir que la decodificación de la práctica o interpretación se efectúa desde estos distintos planos y espesores de intensidad. En consecuencia, la interpretación completa corresponde a la conjunción integral de todas estas decodificaciones, perspectivas y percepciones de los planos y espesores de intensidad particulares. En otras palabras, podemos decir que la interpretación de la complejidad, sinónimo de realidad, es también una interpretación compleja. Es menester construir la composición de la interpretación plena poniendo en juego todas estas decodificación posibles.

En lo que respecta al imaginario y a la imaginación, debemos decir y aclarar que lo imaginario no corresponde a la adición completa de todas las imaginaciones individuales, sino se trata de una composición compleja, que corresponde a la integración imaginaria de la sociedad, basada en el conglomerado que abarca las relaciones sociales, en el conjunto de las estructuras sociales, en la concurrencia de las narrativas colectivas compartidas, incluyendo las narrativas que corresponden a una elaboración avanzada y lograda, como las que corresponden a la literatura y a la estética.

Lo que llamamos interpretación a cabalidad de la práctica y de la acción vuelve a participar incidir y recrear el panorama de lo imaginario, afectando, en el momento, a las imaginaciones individuales. Así mismo el imaginario, las dinámicas de lo imaginario, inciden en el conjunto de las prácticas y de acciones sociales. Forman parte de las prácticas sociales, así como forman parte de las relaciones sociales. Se puede decir, recurriendo a Michel Foucault, que se puede hablar de prácticas imaginarias, de la misma manera como el autor citado habla de prácticas discursivas. Ciertamente estas prácticas discursivas fueron concebidas, después de la arqueología del saber, como prácticas vinculadas al poder; en realidad son prácticas de poder, relacionadas al poder, a los diagramas de poder, además, ya comprendidas y entendidas en la interrelación de contextos, que tienen que ver con poder-saber y saber-poder. Estas mismas prácticas discursivas no solamente fueron decodificadas desde el poder-saber y saber-poder, sino también desde la hermenéutica del sujeto.

Desde la perspectiva de la complejidad debemos abordar los problemas y las problemáticas, los temas y las temáticas emergentes en la coyuntura, en los espesores de la coyuntura. Retomando nuestros últimos escritos y exposiciones podemos remarcar lo siguiente: Que lo que sobresale, como proliferación de sucesos, son los eventos que tienen que ver con lo que hemos llamado la decadencia, vale decir, la diseminación, el deterioro y la corrosión de todas las instituciones, de todos los escenarios involucrados en las dinámicas sociales, dadas en el presente.

La proliferación de los bloqueos en la era de la banalidad

Lo que fueron instrumentos, procedimientos, recursos de las luchas sociales y las demandas, en la perspectiva de la emancipación, se convirtieron en intrumentos y procedimientos de la coerción en la economía política del chantaje, por parte de gremios, corporaciones, asociaciones y cárteles de los distintos perfiles de mafias. Estas metamorfosis perversas, incluso esta inversión, tiene que ser estudiada y analizada, a fin de dar cuenta de los desplazamientos dados en la sociedad, durante la modernidad tardía, a tal punto de configurar la decadencia generalizada en distintas formas barrocas.

Como hemos dicho antes, la sociedad se encuentra ante su propia diseminación, en la etapa de la dominacia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. Requerimos, para entender este fenómeno, visualizar sus dinamicas moleculares, tambien los vasos comunicantes que vinculan distintos escenarios, espacios, contextos, acontecimientos, en el mundo, en las distintas regiones y países. Hay algo que es notorio, si es que ponemos atención, que se ha venido manifestando desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Hablamos de esta inclinación y tendencia al totalitariamo, que se ha dato en distintas expresiones, colores y tonalidades, nuevamente a finales del siglo XX, sobre todo en las primeras décadas desl siglo XXI. ¿Por qué se da esta inclinación al totalitarismo, podríamos decir, en todas las versiones políticas, incluso de reminiscencia ideológica variada? Vamos a intentar responder a esta pregunta no solo recurriendo a la tesis de decadencia y diseminación, que hemos venido vertiendo, sino retomando el análisis sugerente que hace Claude Lefort en La incertidumbre democrática.

Según Claude Lefort la democracia se revela como sociedad histórica por excelencia, dice, remarcando, “sociedad que acoge y preserva la indeterminación histórica, en notable contraste con el totalitarismo, el cual, edificándose bajo el signo del hombre nuevo, se organiza en realidad contra la indeterminación, pretende detentar la ley de su organización y de su desarrollo, y se dibuja secretamente en el mundo moderno como sociedad sin historia”. [1]

La sociedad se descubre histórica después de la revolución francesa, vuelve a descubrirse como acontecimiento histórico en cada revolución que estalla y se propone abolir el orden establecido. La consciencia histórica nace de las mismas entrañas de la rebelión que deviene revolución. La democracia no puede sino ser histórica, en el sentido de producción humana, la sociedad también es producción humana. El ser humano se produce a sí mismo socialmente y se constituye en su memoria histórica.

La incertidumbre democrática

Vamos a hacer un hermenéutica deconstructiva de lo que acabamos de citar. Una sociedad por excelencia histórica y una sociedad sin historia. Este contraste es iluminador e ilustrativo de lo que pasa ahora, en esta actualidad en plena crisis múltiples desatada. La sociedad sin historia nos recuerda a la tesis del fin de la historia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tesis tan usada y tan abusada después de su enunciación primera. La tesis supone la realización misma de la historia, una realización donde ella se concluye, se clausura en su propia convergencia, se finaliza. También puede implicar el acabamiento de la historia, su clausura sin realización, es decir, su diseminación dilución y acabamiento sin perspectivas, un olvido, una pérdida de la memoria, por lo tanto, de las prácticas. Esta última versión parece decirla y es usada por Claude Lefort cuándo habla del totalitarismo.

Volvamos a la sociedad por excelencia histórica. Una sociedad atravesada por la historia, una sociedad que no puede pensarse sin la historia. A su vez una historia que no puede ser sino social. Hablamos de una sociedad que trabaja su memoria, que la hace presente y al hacerla presente la actualiza de manera abierta, cambiante, dejando abiertas las posibilidades, ingresando en la incertidumbre, podríamos decir, creativa. Entonces democrática, en el sentido que le atribuye Lefort, que es el sentido también de libertad, la posibilidad de intervenir y la actuación misma de la voluntad. Es decir, la apertura a lo incierto, a lo inacabado, a lo inconcluso, a lo por hacer. Se trata entonces de una sociedad que no se clausura, si no está en constante invención. Liberando sus prácticas, sus concurrencias, dando lugar a nuevas posibilidades y nuevos horizontes.

En contraste, el totalitarismo clausura, a su vez, a la misma sociedad, la abarca y la controla, por lo tanto, la inhibe, la asfixia. Como dice Lefort considera que el Estado es la sociedad y la sociedad es el Estado. Todo lo hace a través del partido único, por lo tanto, de la consolidación o más bien conversión del Estado en Estado Partido y Partido Estado. En este caso, el fin de la historia es la realización del pueblo, entendido como nación, por lo tanto, la realización de la nación, interpretada a partir de la ideología, que se concibe a sí misma como la verdad política. Pretensión muy parecida a la religión.

Lo sugerente de la interpretación de Lefort es que todo esto se da en el contexto de la diseminación social, en plena crisis desatada por el capitalismo tardío, crisis de legitimidad, también crisis ideológica. La simetría entre decadencia y totalitarismo es esclarecedora. El totalitarismo tiene la pretensión de superar la decadencia, sin embargo paradójicamente resulta que es la realización plena y absoluta de la decadencia. Coadyuva demoledoramente a la destrucción de lo social y a la pérdida de lo histórico. El olvido se oculta en la imposición de una ideología absoluta, de una verdad indiscutible, encarnada en el Estado realizado, incluso en el líder supremo.

En la Lectura de Lefort no hay que confundir incertidumbre con diseminación, tampoco con decadencia. Las incertidumbre es tomada, por el autor citado, como la no certeza, lo incierto, también, en ese sentido, como posibilidad abierta, como posibilidad a la innovación. En cambio el totalitarismo, opuesto a la democracia, pretende ser absolutamente certero, se considera la certeza misma, es decir la realidad. La pretensión ideológica del totalitarismo es que es la realidad absoluta. La realidad realizada en el Estado totalitario.

Ahora bien, ¿cómo podemos hablar de totalitarismo en versiones posteriores al acontecimiento político totalitario, que se da tanto en su versión estalinista como en su versión nacional socialista? Una versión que podríamos llamar, usando los esquematismos simples de un sentido común estrecho, de izquierda. Otra versión que podríamos llamar, en el mismo estrecho sentido atribuido, de derecha, incluso de extrema derecha. Se habrá de notar que no hemos usado el término de extrema izquierda para el estalinismo, esto debido a que hemos teniendo en cuenta el polémico texto de Vladimir y Ilich Lenin sobre La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, que es lo que diferencia al partido comunista de entonces de la “extrema izquierda”.

Para responder a la pregunta podríamos comenzar diciendo que, este acontecimiento totalitario, en pleno sentido de la palabra, visiblemente demoledor, se presenta después como tendencias. Ocurre que los regímenes de tendencia totalitaria, tanto de derechas como de izquierdas, siguiendo en el esquematismo dual del sentido común político, encubren la pretensión totalitaria y la desnudez totalitaria, mediante discursos que se pretenden incluso democráticos. Hay como una vergüenza de ser tildados como totalitarios. Dejan en el aire la imprecisión en cuanto a la caracterización del régimen, aunque el mismo, en términos fácticos, avanza desmesuradamente al totalitarismo.

Las tendencias totalitarias contemporáneas se han dado de varias maneras. Por ejemplo, el totalitarismo ha reaparecido en Estados religiosos, como fundamentalismos religiosos. Lo más característico son las versiones con pretensiones “progresistas”, de manifestaciones neopopulistas, que derivan rápidamente en el régimen totalitario. Casi al mismo tiempo se han dado versiones populistas opuestas, que podríamos llamar antiprogresistas, que pretenden responder con la concepción de un liberalismo a ultranza, pretendidamente radical, que sin embargo, no abolen el Estado, sino lo usan como un instrumento demoledor para imponer el ajuste estructural, contra lo que considera intervención en el mercado, motedejándolo como “comunismo”, es decir, vaciando de todo contenido al concepto, para usarlo como anatema esquemático de descalificación. Lo que importa es, a pesar de las diferencias entre las tendencias totalitarias, del llamado “progresismo” o neopopulismo y de las versiones de el liberalismo radical, que van más allá del neoliberalismo, es que, en ambos casos, se deriva en regímenes totalitarios, que suspenden los derechos humanos, sociales, colectivos, del trabajo, incluso suspenden, en la actualidad, en plena crisis ecológica, las nuevas generaciones de derechos, que tienen que ver con los derechos de la naturaleza. Se trata de regímenes que abolen los derechos humanos de manera fáctica, a nombre, en un caso, de la defensa de una “revolución”, que no se sabe qué clase de revolución es y de qué revolución se trata. En contraste, en la otra versión, se lo hace a nombre de la “libertad”, cuando precisamente se abole la libertad como tal. Tampoco se trata de la libertad de mercado, porque, en realidad, se postula descaradamente el imperio del monopolio.

¿Qué sucede con lo político? Comparando la democracia con la monarquía absoluta, Lefort, dice que el poder se encarna simbólicamente en el monarca y en el príncipe, se trata de un poder lleno. En tanto que la en la democracia el poder es vacío, no se encarna, no tiene cuerpo, no tiene una representación natural ni divina, sino que está regida por la decisión colectiva, que se realiza por revisión electiva cada cierto tiempo. Concretamente Lefort escribe:

“Si tenemos en mente el modelo monárquico del antiguo régimen, el sentido de estas transformaciones se resume así: La sociedad democrática se instituye como sociedad sin cuerpo, como sociedad que pone en jaque a la representación de una totalidad orgánica. No entendamos, sin embargo, que carece de unidad, de identidad definida; por el contrario, la desaparición de la determinación natural, antaño unida a la persona del príncipe y a la existencia de una nobleza, hace emerger a la sociedad como puramente social, de forma tal que el pueblo, la nación, y el Estado se erigen en entidades universales, y todo individuo, todo grupo, está igualmente referido a ellas. Pero ni el Estado, ni el pueblo, ni la nación figuran como realidades sustanciales. Su representación depende de un discurso político y de una elaboración sociológica histórica siempre ligada al debate ideológico:” [2]

Interpretando, para decirlo de una manera filosófica, lo universal no es lo esencial, no supone necesariamente sustancia, lo universal corresponde a una generalización, que abstrae lo concreto y se manifiesta plenamente en la validez de un concepto inconcreto, pero válido para todo. ¿Se puede suponer que lo universal es democrático? Dejemos en suspenso esta pregunta que nos lleva a una discusión filosófica. Lo que interesa es recoger de la cita de Lefort la vigencia del vacío, de la realización sin cuerpo de lo político, hecho como dinámica de lo social, que, a la vez, paradójicamente, lo confirma y lo niega. Lo que nos lleva a la incertidumbre nuevamente. Lefort dice que:

“Lo esencial, a mi modo de ver, es que la democracia se instituye y se mantiene por la disolución de los referentes de la certeza.” [3]

El autor citado señala que se inaugura una historia en la que se experimenta una indeterminación última respecto al fundamento del poder, de la ley y del saber, también respecto al fundamento de las relaciones del uno con el otro en todos los registros de la vida social. Es cuando aparecen las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Lefort escribe:

“En una sociedad en que se ocultan los fundamentos del orden político y del orden social, en que donde lo adquirido jamás lleve el sello de la legitimidad plena; en que la diferencia de estatus deja de ser irrefutable; en que el derecho se muestra suspendido del discurso que lo enuncia; en que el poder se ejerce en función del conflicto, queda abierta la posibilidad de una desregulación de la lógica democrática. Cuando crece la inseguridad de los individuos, como consecuencia de una crisis económica, o de los destrozos de una guerra; cuando el conflicto entre clases y los grupos se agudiza y no encuentra ya una resolución simbólica en la esfera política; cuando el poder parece caer en el plano de lo real y aparece como alguna cosa particular al servicio de los intereses y de los apetitos de vulgares ambiciosos, para decirlo brevemente: cuando se muestra dentro de la sociedad, y al mismo tiempo esta aparece fragmentada, entonces se desarrolla el fantasma del pueblo-uno, la búsqueda de una identidad sustancial, de un cuerpo social soldado a su cabeza, de un poder encarnador, de un Estado libre de división.”

Volvemos a lo que habíamos dicho más arriba, a la simetría entre decadencia y totalitarismo. En plena incertidumbre de la democracia, en pleno devenir de la sociedad histórica y de la sociedad en la historia, el totalitarismo se opone a la democracia, buscando anacrónicas certezas y esencialismos, imponiendo la negación de la democracia a nombre de lo indiscutible. Esto ocurre en las dos versiones políticas, aparentemente opuestas, según el esquematismo del sentido común político, en izquierdas y derechas. Aparece no necesariamente como voluntad consciente de lo que hace, sino, más bien, como condena y fatalidad, no por la democracia sino contra la democracia, sino por el de curso de la diseminación de la descomposición social de la decadencia.

Las simplezas del toralitarismo

El totalitarismo, como expresión paranoica, en el desborde de la desesperación elitista y burocrática, busca resolver la problemática de la crisis múltiple – que solo es posible abordando su complejidad, reduciendo la complejidad, construyendo una complejidad mayor interna, como concibe la teoría de sistemas -, de una manera simple, ortopédica, reduciendo la complejidad a la simpleza del tamaño de los prejuicios anacrónicos, arraigados en los recovecos de las consciencias desdichadas. Entonces decreta por imposición estatal el pensamiento único, la verdad de la ideología, estancada en su propio olvido, mediante el uso del Estado que abarca y controla a la sociedad. Esta verdad puede ser dicha en forma de la justicia institucionalizada en un Estado paranoico, o en forma de la “libertad” institucionalizada como libertad de mercado, empresa libre y competencia, sin embargo realizada fácticamente como monopolio, impuesto por un Estado igualmente paranoico.

La violencia demoledora y descomunal del totalitarismo se efectúa a través de la institucionalización de un poder indiscutible, intolerable, celoso del cumplimiento del fin de la historia. Se trata de un régimen, en sus dos versiones, aparentemente opuestas, al que no le importan los costos sociales y ecológicos para logras sus objetivos, ciertamente abstractos, esquemáticos y simplones. Empero que se enorgullece de ellos, pues son las caricaturas publicitarias de un Estado perdido en su laberinto paranoico, donde los fantasmas lo persiguen, conspirando en la sombra. Cuando el único conspirador absoluto es el Estado paranoico “progresista” o liberal radical.

Notas

[1] Claude Lefort: La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Anthropos. Espańa 2004. Pág. 45-46.

[2] Ob. Cit.: Pág. 49.

[3] Ob. Ci.: Pág. 50.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Pradaraul