Por: Norberto Soto Sánchez. Psicólogo y Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es doctorante en la UPN Ajusco. Interesado en temas de violencia política en educación superior. 03/02/2024

El 16 de enero de 1974 se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, la Operación Asalto al Cielo. Se trató de un evento histórico en el contexto de distintas luchas obreras, populares y democráticas durante el periodo que ha sido llamado guerra sucia ─o mal llamado, pues se trató del combate asimétrico del Estado Mexicano contra distintos movimientos sociales y organizaciones populares y guerrilleras- que comprende de inicios de 1950 a finales de la década de los 1980’s (https://acortar.link/qpZOjf).

El tema de la Operación Asalto al Cielo es poco conocido en los libros de historia hasta ahora. El Libro sin Recetas para la maestra y el maestro de secundaria fase 6 (2023. P. 22, puede verse aquí https://acortar.link/zU10rE) habla de él brevemente, lo cual hizo pegar el grito a la derecha en primeras planas como la del periódico Reforma el 9 de agosto de 2023.

Como dato, la nueva revista educativa de la SEP se llama Asalto al Cielo (https://acortar.link/6ImXxN), y retoma este y otros eventos ocurridos desde la revolución mexicana a la actualidad, pretendiendo hacer ver que la Nueva Escuela Mexicana es algo así como la heredera de esas luchas, en muchas de las cuales participó el magisterio combativo, así como docentes y estudiantes de distintos niveles educativos.

La Operación Asalto al Cielo en Sinaloa fue un ensayo de insurrección popular impulsado por la Liga Comunista 23 de Septiembre y su brazo político-militar en el Estado, Los Enfermos, el cual fue una facción de extrema izquierda del movimiento universitario de Sinaloa que se conformó desde finales de la década de los 60’s, emergiendo con su identidad política final ─y el mote que los volvió famosos- a mediados de 1972.

La Liga 23 de Septiembre, por su parte, fue una organización guerrillera que aspiraba a dar nacimiento al partido y al ejército del proletariado y el campesinado pobre en México contribuyendo a la lucha por el socialismo a nivel mundial. Su fundación ocurrió en Guadalajara, Jalisco, el 15 de marzo de 1973. La conformaron distintos grupos guerrilleros de diversas partes del país los cuales en buena medida emanaban del sector estudiantil nacional, entre los que se encontraban los enfermos.

La Liga sustentaba gran parte de su filosofía política y sus ideas pedagógicas en, al menos, tres documentos: El tiempo que nos tocó vivir (de 1970, cuyo autor fue Raúl Ramos Zavala, precursor de la organización, ejecutado por la policía del entonces DF en febrero de 1972); El manifiesto al proletariado estudiantil (también conocido como Las Tesis de la Universidad Fábrica, de septiembre de 1972); y Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario (el cual es elaborado en 1973, bajo autoría del máximo dirigente de la Liga, Ignacio Salas Obregón).

En dichos textos se formulaba un diagnóstico de la situación política mexicana en el cual los acontecimientos en el marco de la lucha de clases que iban, al menos, de 1956 a 1973, indicaban que había condiciones objetivas pre-revolucionarias y que si la revolución como tal no había podido desarrollarse plenamente, era porque las direcciones del Partido Comunista de México, del Partido Popular Socialista y las principales dirigencias sindicales del país habían contenido el descontento de las masas a través de maniobras oportunistas.

Los acontecimientos de 1968 en distintas partes del mundo y las jornadas de lucha que se vivieron en distintas partes del país ese año, particularmente la masacre del 2 de octubre, así como el Halconazo en junio de 1971, desde el punto de vista de quienes se integraron a la Liga, confirmaban.

En ese sentido la organización guerrillera consideraba que las masas de trabajadores y campesinos pobres podrían lograr la claridad política para abrazar la lucha por el socialismo en la medida en que una adecuada prensa obrera les transmitiera las ideas correctas y de que una dirección revolucionaria les orientase en la confrontación en contra del principal sostén que mantenía a la burguesía en el poder: los cuerpos represivos del estado capitalista, es decir, las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas.

De esa forma la 23 de Septiembre trató de desarrollar sus dos propuestas principales de educación política: el periódico Madera y los ensayos insurreccionales, de los cuales solo el primero perduró. Como todo proyecto educativo, estos eran pensados como herramientas para la modificación de la subjetividad, en este caso de las masas. El periódico de la organización fue nombrado en homenaje al asalto al Cuartel Madera, Chihuahua, el 23 de Septiembre de 1965, el cual fue dirigido por el Grupo Popular Guerrillero, en cuya estructura destacaba el profesor normalista Arturo Gámiz. El nombre de la Liga se definió, a su vez, para homenajear el suceso.

La Operación Asalto al Cielo duró alrededor de 12 horas con enfrentamientos en las calles y los campos agrícolas de Culiacán y el valle que lo rodea, donde obreros de dichos campos y de la construcción, principalmente, dirigidos por entre 100 y 300 militantes de la Liga y estudiantes de la corriente de Los Enfermos, se enfrentaron a la policía y al ejército. Los hechos lograron paralizar las labores de alrededor de 50 mil personas. Oficialmente hubo 4 muertos, 3 estudiantes y un trabajador. No obstante, se menciona que fueron cientos de obreros, estudiantes y docentes que fueron ejecutados extrajudicialmente o que cayeron en el agujero negro de la desaparición forzada durante ese día y los meses venideros a manos de los cuerpos represivos del Estado.

La dimensión de la Operación Asalto al Cielo

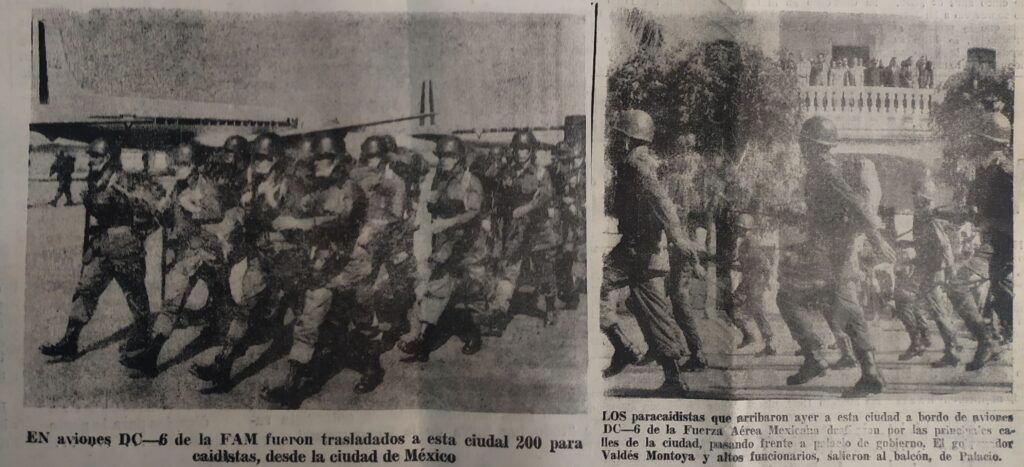

Para darnos una idea de las dimensiones del suceso hay que mencionar que, por ejemplo, Fritz Glockner, en su libro Los Años Heridos (2019, p. 367 & 368), afirma que para controlar la situación las fuerzas armadas movilizaron a 40 mil elementos para ocupar militarmente Culiacán, así como aviones, helicópteros por aire y vehículos blindados por tierra.

Entre ellos iban 200 integrantes del cuerpo de élite de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y, por parte de la policía política, alrededor de 100 de la Dirección Federal de Seguridad que se apersonaron encabezados por Fernando Gutiérrez Barrios a la cabeza de un operativo que fue dirigido desde la azotea de un edificio del centro de la ciudad.

Imágenes de El Diario de Culiacán, 17 de enero de 1974. De la colección hemerográfica de Norberto Soto Sánchez

Por ejemplo, en el “culiacanazo” que implementaron organizaciones criminales para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López en octubre de 2019, el gobierno federal movilizó a 198 elementos del mencionado cuerpo de élite para controlar la situación (https://acortar.link/T7XU2Z), así como entre 7 a 10 Regimientos del Ejército Mexicano.

La Operación Asalto al Cielo tuvo otras acciones coordinadas y simultáneas en las ciudades de Hermosillo, Guadalajara y la zona del cuadrilátero de oro (la intersección entre Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, sobre esto véase https://acortar.link/hVjuk3).

El acontecimiento tuvo sus resonancias en la opinión pública de la época, y gran parte de la izquierda mexicana condenó los hechos y sobre todo a la facción del movimiento universitario que la encabezó en sus calles: Los Enfermos.

Hay que ser respetuosos por lxs caídxs que impulsaron estos hechos en este episodio de la lucha de clases, sin abandonar una crítica minuciosa y fundamentada al respecto, pero no desde la moralidad burguesa, sino desde el punto de vista estratégico, es decir, de las lecciones que los movimientos sociales y las organizaciones que se reivindican anticapitalistas y/o luchan por proyectos verdaderamente democráticos y de defensa de derechos laborales y humanos puedan sacar de esta etapa de la historia y de esta experiencia en concreto (algunas puntualizaciones interesantes pueden ser consultadas aquí https://acortar.link/fHWH5H).