Por: David Roca Basadre. 18/04/2025

El premiado periodista Gustavo Gorriti (Lima, 1948) es, sin duda, el personaje más odiado en la actualidad por la ultraderecha y por todas las mafias que gobiernan en el Perú. En tiempos de la dictadura fujimorista, Gorriti fue secuestrado y estuvo a punto de ser asesinado por divulgar la corrupción y los abusos de derechos humanos dentro del Gobierno de Fujimori y Montesinos. Desde hace quince años dirige la revista digital IDL-Reporteros, dedicada al periodismo de investigación. Gracias a esa publicación salieron a la luz casos como el de Odebrecht, de corrupción por obras públicas; el llamado de los Cuellos Blancos, que implicaba a una red de jueces corruptos; la financiación ilegal de la campaña de Keiko Fujimori, que llevó a esta última a los tribunales, y muchos otros más. Hablamos con él sobre la situación que atraviesa al país.

El Perú es un enigma para la gente en el exterior, porque tiene una economía que crece y, sin embargo, hay una enorme condición de miseria y represión, hay muertos, hay crimen en las calles. Eso es lo que se está viviendo. ¿Cómo explicaría usted esto, desde el fujimorismo hasta ahora?

Desde antes. He encontrado que el Perú tiene características de originalidad excepcional, incluso en el contexto latinoamericano, pero esa singularización no necesariamente mejora el país. En los años sesenta y setenta, cuando Latinoamérica vivía la tremenda influencia de la Revolución Cubana, de movimientos insurreccionales que recorrieron todo el continente y provocaron dictaduras contrainsurgentes militares de ultraderecha, el Perú tuvo el único gobierno militar de origen contrainsurgente de izquierda, al que llamaron el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, y que se propuso hacer una ingeniería social profunda, con reformas que al final hicieran posible evitar las revoluciones violentas y llegar a una transformación. Y llegaron a creer que aquí había surgido un nuevo modelo para ese objetivo. Lo creyeron y fracasaron. Luego, en el contexto de las revoluciones en los países latinoamericanos predicadas con el pensamiento del Che Guevara o de Régis Debray, el Perú fue el único país en América Latina que tuvo una insurrección totalmente inspirada en el maoísmo, divorciada de toda esa experiencia insurreccional latinoamericana, opuesta hostilmente a ella, y que pensó convertir al país en el faro de la nueva revolución mundial. Profundamente inspirada en el ejemplo chino, le salió al frente un presidente japonés. Los asuntos no concluidos en la guerra de Manchuria encontraron una especie de nuevo escenario en Perú. Da como para hacerse una serie de figuras, que si acaso son estimulantes intelectualmente, en la realidad, en los hechos, representaron una tragedia tras otra, fracasos, sangre, muerte, y, como suele suceder en esas circunstancias, cambios que no fueron para mejor. Incluyamos en esto al primer gobierno de Alan García (1985-1990), que terminó en el desastre de la peor hiperinflación posible, y que también pretendía ser otro faro para el desarrollo mundial.

Y en esas condiciones llegó el Perú al fujimorismo.

Sí, el presidente japonés que, una vez que llevó a cabo el golpe de Estado organizado por su asesor Vladimiro Montesinos, terminó haciendo un gobierno que reprodujo, más o menos, los esquemas económicos de Pinochet en Chile, hizo del servicio de inteligencia el politburó de un gobierno donde las fuerzas armadas eran, para todos los propósitos prácticos, una suerte de partido político gobernante. Pero, al contrario de los gobiernos anteriores, este sí logró un apoyo internacional. Fue uno de los pocos que lo estableció, desde el inicio, aunque mediante una diplomacia alternativa con Estados Unidos, donde no funcionaba tanto el Departamento de Estado como la CIA, y en relación directa. Mientras, al paso, el Perú se había convertido en el primer productor mundial de pasta base de cocaína.

Digamos que la etapa del senderismo y la inflación ayudaron a Fujimori a establecer una política de shock.

Una política de shock y una dictadura después, que era completamente innecesaria, porque el candidato al que Fujimori derrotó en las elecciones, Mario Vargas Llosa, que ya se había convertido a las bondades del capitalismo liberal, o en ese tiempo más al thatcherismo, tenía un conjunto de planes para lidiar con la hiperinflación y contra Sendero Luminoso dentro de los cauces democráticos. O sea, tenía claro que era posible lidiar contra eso sin dictadura. Ya lo habían hecho en otros países, lo habían hecho un poco antes en Bolivia, y había un conjunto de medidas técnicas que se planteaban llevar a cabo. Vargas Llosa lo anunció diciendo que la gente tenía que estar preparada para una cirugía muy difícil, casi sin anestesia, y con eso asustó a todo el mundo.

Y claro, Fujimori se ofreció en ese momento, con carita de inmigrante japonés industrioso, a decir que frente a la cirugía amputacional que predicaba Vargas Llosa, él decía no, que él haría acupuntura, shiatsu, etc., y que con eso tendría el programa necesario. Por supuesto, lo eligieron y la cirugía de Fujimori resultó varias veces más brutal que cualquier cosa que hubiera sucedido con Vargas Llosa. Pero, hasta ese momento, la gente, dentro del aturdimiento por la situación que se vivía, estaba dispuesta a aceptar todo.

Pasados diez años con Fujimori, ya desgastado por su tremenda corrupción –que fue el factor importante en ese desgaste–, llegamos a la caída del fujimorato en el año 2000 y a la ilusión democrática de aquellos primeros años.

El retorno a la democracia.

La de Fujimori fue una caída surgida de una lucha ciudadana muy noble, millones de personas movilizadas por el derrocamiento, y con algunos que hablaban de que ese era el momento de la refundación de la República. Pero, después de unos años, todo terminó también con una gran desilusión respecto a la capacidad de los políticos, de la clase política. Hacia 2004 o 2005, el gobierno inaugural de la nueva etapa y luego los que siguieron perdieron aceleradamente popularidad en medio de una política disfuncional. Había una economía que caminaba bien, y los primeros 15 a 17 años han sido los años en los que mejor creció la economía del Perú, dentro de su forma de crecer, o sea, midiendo el Producto Bruto Interno. Fue realmente un crecimiento notable, pero si lo mides en términos de la distribución del ingreso, ahí saltaban inmediatamente los problemas.

Lo sorprendente es que cambió la mentalidad de la gente. Perú era un país dado a la organización, y tenía una gran movilización social. Y hoy en día hay una población totalmente individualista, dispersa, no se siente esa capacidad que había de movilizarse en los años setenta y ochenta.

En esos años la izquierda tenía una presencia mayor. También se produjo la influencia del gobierno militar, de izquierda, que además tuvo un organismo de movilización, SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social). Y, complementando o contraponiéndose al gobierno militar, surgieron nuevos movimientos sociales. Además, fue una época en la que se pensaba y se creía que la movilización social podía producir cambios de largo espectro que duraban mucho. Sin embargo, fue Fernando Belaúnde, hombre de centroderecha, quien ganó las elecciones del año 1980, contra diferentes alternativas que estaban organizadas. Así, cuando Alan García sube al gobierno en 1985 se pensó erróneamente, durante un buen tiempo, que recogía a toda esa organización popular. La retórica que él tenía entonces correspondía con aquello.

Pero eso se transformó en la resaca de una mala borrachera, en una suerte de pesadilla. La insurrección de Sendero Luminoso le dio otro golpe terrible al país porque, mientras fue avanzando, corrompió, eliminó el tejido social de base de la izquierda alternativa. Los declaró enemigos, mató y persiguió a dirigentes sociales y políticos. Y luego hicieron lo mismo las pequeñas dictaduras militares que, para todo propósito práctico, es lo que había en las zonas contrainsurgentes a cargo de los militares, dentro de la democracia peruana. Los movimientos sociales sufrieron mucho por eso.

¿Qué hizo la gente?

La informalidad fue creciendo y convirtiéndose en un problema, pero a la vez en una oportunidad. Esto sobre todo en las ciudades de la costa, Lima en particular. Había mucha gente cuyos padres habían llegado con apenas lo que tenían puesto, desde la sierra, como inmigrantes muy pobres, y sus hijos habían sobrevivido con lo que fuera. Pero las nuevas generaciones empezaban a tener sus propias empresas, llevaban a sus hijos a las universidades, surgió una gran demanda por educación superior. Sin embargo, todo eso no fue fortaleciendo un tejido colectivo, con ciertas excepciones en algunos lugares. Lo que empezó a darse mucho fue el gran esfuerzo del pequeño empresario provinciano para quien daba lo mismo estar dentro de la formalidad o la informalidad, e incluso mejor en la informalidad porque había menos problemas. Ellos fueron cambiando el rostro del Perú. Un rostro que es como un fermento de iniciativas, desorganizado, caótico, pero con mucho trabajo, con mucha energía.

Francisco Durán describe tres tipos de economía: la formal, la informal y la delictiva, que ahora se ha incrementado, y es como una emanación de la informalidad, ¿cierto?

Y también de una suave formalidad, porque la economía delictiva está llena de diferencias, es muy grande. Por ejemplo, hubo un gran esfuerzo por llevar a cabo la colonización de la selva, ¿no? Sobre todo, de la selva alta en la ladera amazónica andina, en los años sesenta del siglo pasado, durante el primer gobierno de Belaúnde que construyó para ello lo que llamó la Carretera Marginal. Y cuando estaban en eso, llegó el boom de la cocaína, no era el primero en la historia, ya era el segundo, el tercero, pero fue de tanta fuerza en los años setenta, que cambió el rostro de esas poblaciones. Esa carretera llevó mucha migración, creó nuevos centros poblados, como el de Paraíso en el Alto Huallaga, por ejemplo, que fue hecho por los sobrevivientes del gran terremoto de 1970 en la región Ancash. Allá desarrollaron uno de los puntos fundamentales del narcotráfico en la zona. Y a esa zona, donde en la época había escasez de todo, llegaban avionetas cargadas de dólares para llevarse pasta base de cocaína. Y fue por esa época, por ejemplo, que el Banco de Crédito, el más grande del Perú, abrió sus sucursales más activas en Ancash, y el avión del Banco de Crédito volaba una o dos veces por día para traer dólares desde sus oficinas en el Alto Huallaga. De tal manera que no era una economía de naturaleza puramente marginal, sino que estaba imbricada, entrecruzada, con la otra economía, la principal.

Y se incuba la violencia.

En muchos casos, como por ejemplo lo que sucedió con el narcotráfico, había violencia en el Alto Huallaga por toda la irregularidad que existía, por la presencia de la policía, las incursiones punitivas y todo aquello. Pero lo esencial era que se daba una revolución económica. La revolución económica del narcotráfico, que fue acá, en el Perú, lo que marcó el ingreso del capitalismo neoliberal.

La revolución económica del narcotráfico, que fue acá, en el Perú, lo que marcó el ingreso del capitalismo neoliberal

Fue la primera gran revolución económica capitalista de América Latina, que contribuyó a integrar al continente con una rapidez tremenda en el comercio internacional, de una forma que no se había dado antes. Sin embargo, la criminalidad en el Perú estaba entre las más bajas de América Latina, incluso con narcotráfico y todo lo que conlleva. La criminalidad empezó a experimentar un crecimiento, diría, con los tremendos cambios demográficos que supuso la inmigración venezolana que empezó a llegar con fuerza en 2017. Y que, junto con todas las virtudes y cosas positivas que trajeron los venezolanos y que son muchas, junto con ellos, llegaron las mafias forjadas en ese país. Y, así, algunas cosas han cambiado y están cambiando negativamente.

Usted tuvo un rol clave. Fue sacando a la luz muchísimos casos de corrupción. Y lo que estamos viendo ahora es un cargamontón contra usted, donde le inventan todo tipo de cosas. ¿Qué siente al ver que esas mafias que denunció controlan hoy el poder del Estado?

Y responden de una manera mucho más organizada de lo que hacían antes. Yo no he podido dejar de pensar sobre eso. Entre otras razones, porque entre los años 2016 a 2019, cuando hicimos las grandes investigaciones sobre los casos Odebrecht o Lava Jato, y también el de los Cuellos Blancos o Lava Juez, que terminaron siendo, finalmente, investigaciones concomitantes, concurrentes, que nos permitieron examinar al detalle los niveles de corrupción, hubo un tremendo apoyo popular a eso. Lo que, entre otras cosas, hizo posible que cuando las partes corruptas de la institucionalidad intentaron, el año nuevo de 2019, botar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la movilización de la gente fue instantánea y forzó al entonces fiscal de la nación a reponerlos. Fue un momento en el que llegué a pensar que con esa investigación habíamos alcanzado un punto de inflexión, y que a partir de ese momento, gracias a la reacción social, iba a haber la ocasión de producir reformas legales, culturales, profundas, que permitieran la posibilidad realista de vivir en una nación mucho más íntegra, más honesta. Era como tener la sensación de que se abrían las praderas de la esperanza.

Y entonces pasaron un par de años, cerramos los ojos, y de pronto nos encontramos chapaleando en medio del pantano, en medio de todos los sonidos propios de las alimañas, y una movilización de profunda y tóxica hostilidad contra todo ese esfuerzo de cambio que se hizo.

¿Qué pasó?

Primero, hubo una condición que fue fundamental para que hubiera un descalabro de la naturaleza del que enfrentamos ahora. Ese descalabro en lo esencial fue la pandemia, lo que vivimos a partir del 2020. Y aunque, claro, fue global, el hecho concreto es que dentro del mundo el Perú fue el país con mayor mortalidad per cápita. Nunca tuvimos una tragedia de esa magnitud.

El Perú fue el país con mayor mortalidad per cápita. Nunca tuvimos una tragedia de esa magnitud

Y, sin embargo, ¿hubo acaso un esfuerzo por procesar todo eso, un duelo, o siquiera un intento de entender qué pasó?, ¿se pensó si pudo haberse hecho algo mejor?, ¿cómo podemos mejorar en el futuro? Nada. Se utilizó para las cosas más ruines de la política, pero nada en términos de la conciencia nacional frente al protagonismo de la pandemia. Y sucedió lo que a lo largo de la historia ha sucedido con las grandes plagas y pestes, y es que se crean poderosas fuerzas de irracionalidad que durante un tiempo llegan a imperar, y en la alquimia perversa entre ellas, producen todo tipo de resultados que son frecuentemente negativos. Y eso es lo que pasó aquí.

Eso es lo que se vive con Boluarte…

Nunca, en circunstancias normales, dentro de lo que habíamos vivido, pese a que no tuvimos precisamente la mejor gente en la política durante todo este tiempo, habíamos tenido el tipo de elecciones presidenciales que tuvimos en 2021, en las que terminamos escogiendo entre el poco conocido maestro rural Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Eso hizo posible, entre otras cosas, que dentro de la irracionalidad imperante surgiera, de una parte, el miedo cerval de las clases dirigentes peruanas, que siempre pensaban en lo terrible que era la posibilidad de que “la indiada” tomara el poder; y del otro lado, desde el Perú rural y popular, la idea de que por fin había llegado el momento en que uno de ellos tomara el poder, aunque no supiera qué hacer con él.

Decían que la izquierda que apoyaba a Castillo pensaba parecido a Abimael Guzmán.

¿De qué les sirvió el marxismo? Si robaron igual que roban los demás. Primero, se enfrentaban a la ultraderecha como si estuvieran en los lados opuestos de una cruzada. Y ahora, depuesto Castillo, que fue candidato invitado, han unido fuerzas, votado en conjunto, han complotado en conjunto, y lo que han demostrado es que la cleptocracia impera y que la defensa de la corrupción es un motivo poderoso que los mantiene unidos. La otra cosa que los ha mantenido juntos ha sido el odio que ambos lados, la ultraderecha y esa especie de estalinismo andino corrupto, tienen en conjunto hacia todo lo que es democracia liberal o socialdemocracia. Y centrando el agravio en algunas personas, aquellos o aquellas que más les habían hecho daño cuando sacaron a la luz sus corruptelas en determinado momento, uno de cuyos principales objetivos soy yo.

Hermann Tertsch ha establecido firmes vínculos organizativos y culturales con los dirigentes más importantes de la ultraderecha peruana

Allí también se da la intromisión de la ultraderecha internacional, particularmente española.

Sucede que la ultraderecha peruana contacta, como lo han hecho varias otras, con quienes estaban desde Europa llevando a cabo el crecimiento de esta nueva derecha radical. Y surge el contacto con Vox, una de cuyas metas es proyectarse en lo que ellos llaman no América Latina, sino Iberosfera. Uno de los que más participa es Hermann Tertsch, al que en España deben conocer bien, que por la cantidad de intervenciones que ha tenido en la red social X puede verse que es un agitador vulgar, un desinformador, pero que ha establecido firmes vínculos organizativos y culturales con los dirigentes más importantes de la ultraderecha peruana. Uno de ellos es el actual alcalde de Lima, López Aliaga, y otro, desde el punto de vista empresarial, es Erasmo Wong, propietario de la emisora de televisión Willax. Es uno de los que ha armado toda la cadena de desinformación de prensa lumpen que estamos viviendo.

Y ya viene 2026, con elecciones generales llenas de trampas.

Ellos tienen que convertir la trampa en regla para tener alguna esperanza de prevalecer. Por alguna leguleyada, por la calumnia, por lo que sea. Y mucha gente no va a querer entrar en política porque piensa que inmediatamente salen los escuadrones de alimañas, escupiendo porquerías, y que los van a insultar, los van a calumniar, los perseguirán. Y así, la mayoría de la gente dice ¿para qué voy a desgraciar mi vida? Sin embargo, en una circunstancia como esta, para rescatar al país hay que correr el riesgo de pasar, desgraciadamente, por el río de mierda que nos han puesto en circulación.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

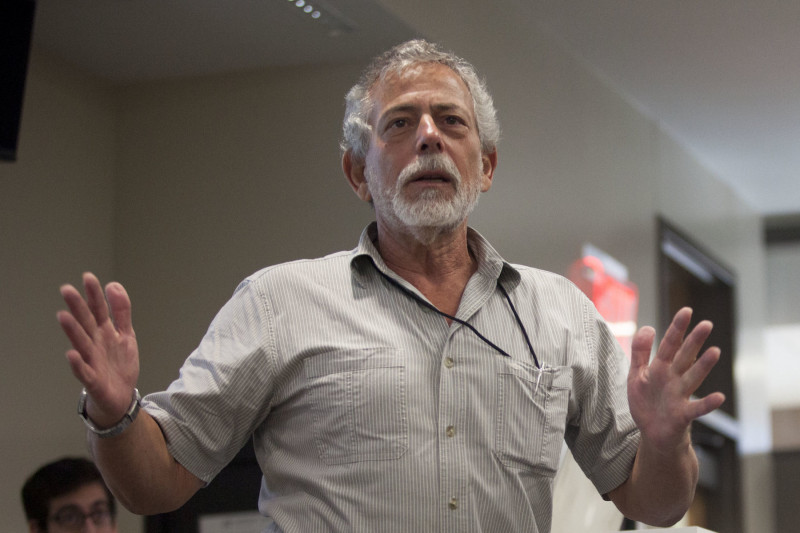

Fotografía: CTXT. Gustavo Gorriti, durante una charla sobre periodismo independiente en la universidad de Texas, en abril de 2014. / Knight Center