Por: JOSÉ LUIS LAGUNA. 19/05/2022

El autogobierno ha permitido a los pueblos indígenas sobrevivir a los embates de la colonia y del Estado republicano. Sin embargo, en los últimos años, la expansión del narcotráfico en territorios indígenas ha afectado la vida en las comunidades. Este crecimiento de las actividades ilícitas impacta en la descomposición social y cultural. Tras consolidarse como productor de materias primas (hoja de coca y sulfato base), Bolivia se ha convertido en refinador de cocaína, productor de marihuana y país de tránsito hacia mercados vecinos.

En Bolivia, las áreas rurales se caracterizan por la ausencia del Estado y la pobreza extrema de las poblaciones indígenas y campesinas. Los orígenes de esta condición son remotos y superan al Estado republicano: su génesis se encuentra en las encomiendas coloniales y en los señoríos étnicos precoloniales. Para superar esta debilidad socio-política, las comunidades indígenas desarrollaron sus propios sistemas de administración, justicia y gobierno, paralelos a los Estados centrales. De este modo, crearon estructuras de poder internas y desarrollaron correas de transmisión hacia el exterior para viabilizar y equilibrar la dominación.

Mientras algunos de los gobiernos indígenas fueron funcionales al orden imperante, otros ofrecieron resistencia. A pesar de la condición de coloniaje y subsunción económica, estos mecanismos de resolución interna desarrollaron sistemas autogestionados que han permitido la pervivencia de estas sociedades con sus particulares sistemas de reproducción económica, social y cultural. El carácter autogestivo, propio de la cultura boliviana, nace de las estructuras comunales y permitió que la sociedad se mantenga a pesar de las crisis políticas y económicas que ha atravesado el Estado nación.

Una de las causas de la autogestión es que los Estados latinoamericanos son débiles, mientras que sus gobiernos suelen ser corruptos, centralizados y alienados por imaginarios etnocéntricos. La gestión territorial y cultural indígena, como mecanismo político-administrativo, es lo que la Constitución Política del Estado de 2009 reconoce como plurinacional, comunitario, intercultural y con autonomías. No es más que el reconocimiento político de las prácticas que las sociedades nativas implementaron para suplir la ineficacia de los gobiernos de turno.

Conmemoración del centenario de la Batalla de Kuruyuki. Las comunidades chiriguanas (guaraníes) resistieron hasta 1892, cuando su ejército de kereimbas (guerreros) cayó derrotado ante el Estado republicano. Foto: CIPDH

Territorios indígenas y economías ilícitas

Si bien indígenas y campesinos poseen un mismo origen, sus diferencias se encuentran en su recorrido histórico, cultural, actividades económicas y estructura social. Los campesinos tienen un imaginario vinculado al mercado, la propiedad privada y las estructuras sindicales del Estado democrático burgués proyectado en el ideario del Nacionalismo Revolucionario. Por su parte, los pueblos indígenas tienen referentes históricos, políticos y culturales que buscan la reconstitución socio-cultural de sus colectividades y sus territorios.

En 1953, la Reforma Agraria cambió el carácter social, cultural y económico de los pueblos indígenas hacia sujetos económicos “campesinos”, asalariados del campo o pequeños propietarios agrícolas. Esta política benefició a los indígenas de Tierras Altas a través de la distribución de tierras en el Oriente boliviano. Algunos procesos de colonización de esta reforma, en el largo plazo, decantaron en actividades ilegales y el narcotráfico, uno de los fenómenos no deseados de esta transformación social.

En menos de tres décadas, Bolivia invirtió su estructura demográfica. Según el último Censo de Población y Vivienda de 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, el 67,5% de su población es urbana, mientras que el 32,5% vive en el área rural. En gran medida, los recursos del narcotráfico y sus actividades informales conexas, sumado a la bonanza económica de la última década, ha fomentado el crecimiento incontrolable de las ciudades, sin planificación.

Un ejemplo elocuente es el del Chapare. En esta región tropical, la colonización campesina ha roto la continuidad territorial indígena, afectando a los pueblos Yuracarés, Yuquís-Siris, Sirionós, Mojeños, Mojeño-Trinitarios y T´simanes. Además, la expansión de la frontera agrícola y económica le fue quitando espacio al territorio ancestral e impuso la producción de hoja de coca y, posteriormente, el narcotráfico.

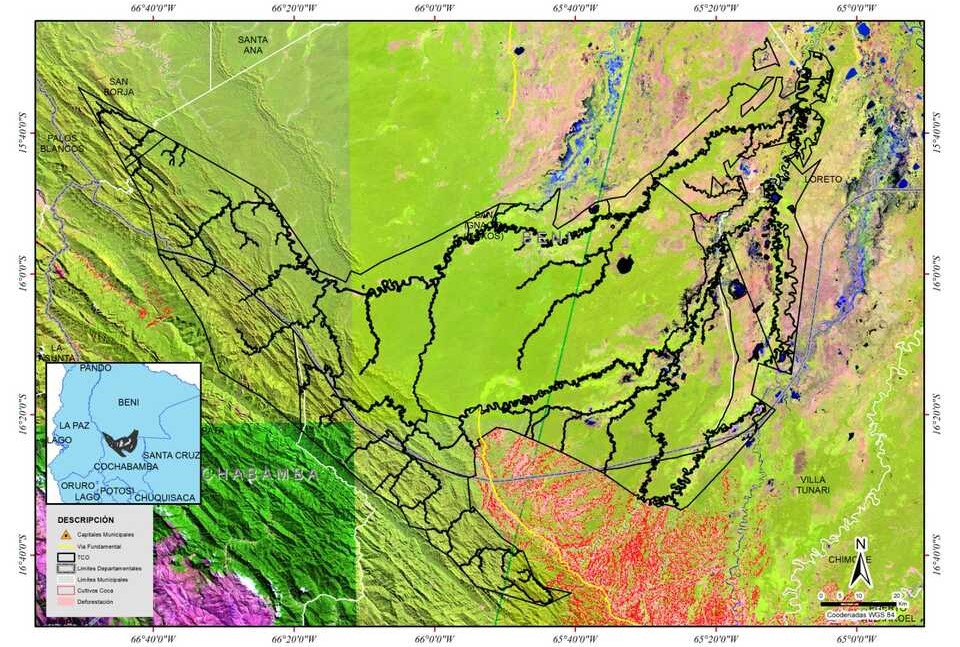

Uno de los casos más dramáticos es el del pueblo Yuquí-Ciri, que habitaba un territorio de más de 350 kilómetros cuadrados. En la actualidad, su territorio se ha reducido a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuqui-CIRI, que comprende 115.924.86 hectáreas y en gran porcentaje es usada para la producción de coca, el tráfico de madera y, el tránsito de sustancias controladas (diesel, ácido benzoico, kerosene y gasolina) a través de los ríos y aeropuertos clandestinos. Los 350 habitantes del pueblo Yuquí-Ciri sojuzgados por las economías ilegales, que los benefician de manera tangencial o nula, ven en riesgo su sobrevivencia.

Hasta hace dos años, los pueblos yuqui y yuracaré compartían el aprovechamiento forestal de la TCO Yuqui-CIRI a través de un Plan de Manejo aprobado por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Sin embargo, algunos grupos campesinos usan su territorio para traficar madera, sembrar coca y producir cocaína, situación que fue denunciada por los dirigentes indígenas ante la Asamblea Departamental de Cochabamba. El gobierno no tomó cartas en el asunto, a pesar de que policías antinarcos constataron los ilícitos. Estas condiciones inviabilizaron la gestión forestal y provocaron conflictos internos entre los comunarios. Al mismo tiempo, se impuso la economía ilegal de la coca y, de los traficantes de madera y cocaína.

Imagen satelital procesada por José Luis Laguna y T. Gutierrez.

La hoja de coca en Bolivia

De igual modo, el caso más paradójico que produjo el quiebre entre el gobierno de Evo Morales y los pueblos indígenas de Tierras Bajas, está relacionado con la movilización de los pueblos Yuracaré, Mojeño y T´simane del Territorio Indígena y el Parque Nacional del Isiboro Sécure (TIPNIS). Esta marcha es considerada una expresión de resistencia al desarrollismo irracional y la expansión de la frontera agrícola de los productores de coca del Chapare.

La Marcha por el TIPNIS fue una respuesta a la apertura de carreteras que atravesaban el territorio indígena y ponía en duda el otorgamiento de tierras comunitarias de origen a las comunidades. En contradicción con las leyes nacionales y convenios internacionales, se afectaba al Parque Nacional y Área de Reserva Natural, lo cual dividía a las organizaciones indígenas. Este proceso de colonización beneficiaba a los campesinos, particularmente, a los cocaleros, en detrimento de los indígenas.

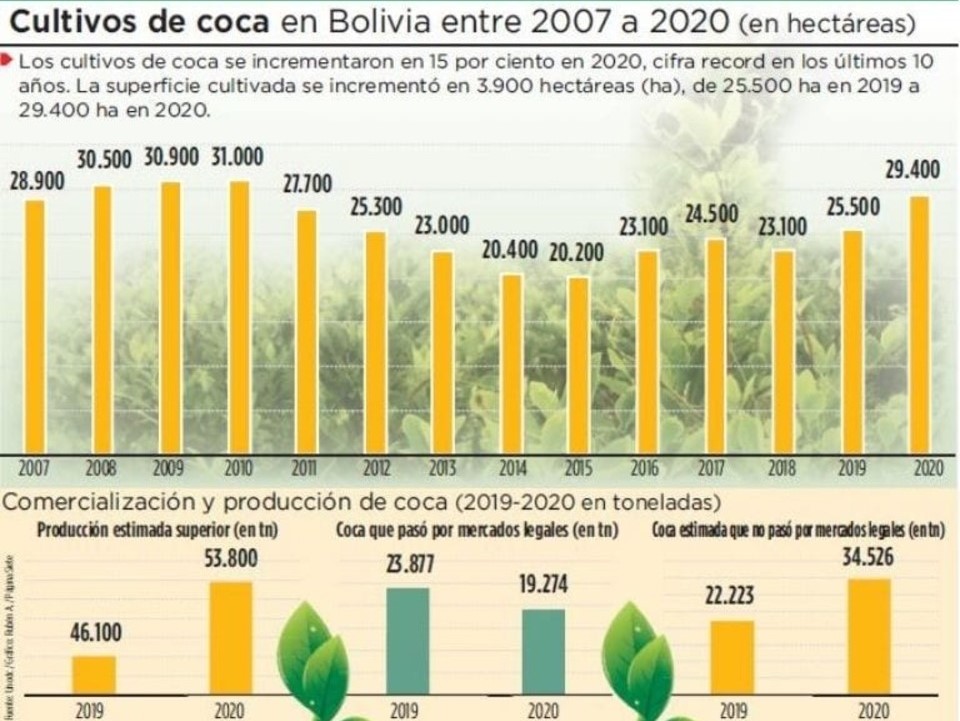

Por otra parte, los informes de Mongabay, Rainforest Journalism Fund, InSigth Crime y la UNODC (2021) revelan que el narcotráfico se ha extendido por Bolivia de manera descontrolada, principalmente en territorios indígenas y parques nacionales. Mientras la UNODC estimaba que en 2021 existían cerca de 32.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, los informes extraoficiales manejados por el investigador Manuel Morales proyectan estas cifras en 49.000 hectáreas. Este último dato es más plausible porque analiza la expansión del narcotráfico alejada de las zonas tradicionales (Apolo, Parque Noel Kempf, Parque Amboró, Chiquitanía, TIPNIS y el municipio de Pisiga en la frontera con Chile); mientras que el monitoreo de la UNODC, validado por el gobierno, se hace a base de imágenes satelitales en zonas autorizadas por muestreo.

Un dato no menor fue evidenciado por un estudio avalado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno: Bolivia mueve una cantidad de dinero proveniente del tráfico de drogas calculada entre U$S 2.000 y 2.500 millones. Este monto circula en negocios de blanqueo de activos. En el mismo sentido, la directora de la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia, Teresa Morales Olivera, afirma que “de Bolivia salen unos 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales”.

La venta (y su reventa) de las 19.000 toneladas de coca legal en los mercados autorizados arroja una cifra de U$S 171 millones. Si sumamos las 52.000 toneladas de coca ilegal, las ganancias ascienden a U$S 560 millones anuales. Con estos números, el costo de operación del narcotráfico, el 15% del total del negocio, es entre U$S 4.000 a 4.500 millones. De este total, solo el 5%, unos U$S 250 millones, queda en las comunidades donde se produce y transforma la materia prima. Esta cantidad de dinero es muy significativa para las limitadas economías indígenas y campesinas.

El TIPNIS es considerado una expresión de resistencia a la expansión de la frontera agrícola de los productores de coca. Foto: CEJIS

El rol de Bolivia en el narcotráfico

Desde 1960, los asentamientos campesinos poblaron los territorios de los pueblos indígenas yuracarés, mbia o sirionós, moxeños y yukis de la región de Chapare. La zona tradicional de producción de coca se situaba en los valles de Cliza (Cochabamba) y, en los Yungas del Espíritu Santo, en la entrada del Chapare, atendiendo el consumo de coca de las minas y de los trabajadores del agro. La economía del narcotráfico se inserta en Bolivia a partir de 1980, especialmente, en asentamientos campesinos migrantes del Trópico de Cochabamba, lo que afecta las zonas de vida de los pueblos indígenas. A 2021, 14.000 hectáreas de territorios indígenas y parques nacionales han sido invadidas.

De igual modo, en las zonas tradicionales de producción de hoja de coca ubicadas en el Norte y los Yungas de La Paz, la expansión de las áreas sembradas con hojas de coca ascendió desde 2.000 hectáreas en la década del ‘60 a 18.302 hectáreas en la actualidad, es decir, el 62% de la producción nacional. Esta expansión afectó los territorios indígenas de los pueblos Leco, Araona, Tacana y Ese Ejja, y a las comunidades agrícolas de afrodescendientes y aymaras.

La violenta política de “coca cero” propiciada por Estados Unidos en las dos últimas décadas del siglo XX, fracasaron definitivamente en el gobierno de Banzer (2001), y fomentaron el lucrativo negocio del narcotráfico en el Trópico de Cochabamba (con menor intensidad en los Yungas y Norte de La Paz) creando, a su vez, un campo fértil para que las actividades ilegales prosperen. Estas regiones se han convertido en territorios regulados y gobernados por los sindicatos cocaleros, que controlan los movimientos y actividades de todas las personas.

En los últimos años, el papel que Bolivia jugaba en el negocio ha cambiado: de productor de materias primas (coca y sulfato base) pasó al rol de productor y refinador de clorhidrato de cocaína y tránsito de cocaína a los mercados de los países vecinos (y a través de ellos al mundo). Más allá de los derivados de la coca, hoy también se trafica y produce marihuana: solo en 2021 se incautaron 190 toneladas, lo que implica un movimiento real mayor a las 2.000 toneladas que provienen de Paraguay y de las comunidades campesinas.

Este nuevo rol genera que regiones importantes del territorio nacional estén controladas y gobernadas por grupos “irregulares”, en algunos casos vinculados a estructuras del poder político y a oficiales de la policía. Al menos seis territorios están bajo el control de la economía del narcotráfico: el Chapare (Cochabamba); provincia Ichilo, provincia Chiquitos y municipio de San Matías (Santa Cruz); el municipio Apolo, en el norte de La Paz; la larga frontera entre los departamentos de La Paz y Pando con el Perú; los municipios de Oruro en la frontera con Chile; y el Chaco boliviano en la frontera con Paraguay.

La política de “coca cero” fomentada por Estados Unidos en las dos últimas décadas del siglo XX, fracasó. Fuente: Unodc / Gráfico: Rubén A. / Página Siete

La autogestión: terreno fértil para la ilegalidad

El carácter autogestionario provocado por la falta de oportunidades económicas y el abandono de los gobiernos ha creado condiciones para que las comunidades busquen alternativas para resolver su situación de pobreza material. No es un dato insignificante que el 73% de la economía del país sea no regulada y que el subempleo y la ilegalidad se filtren con facilidad. La economía del narcotráfico con su altísima rentabilidad y flexibilidad permite que algunas comunidades indígenas y campesinas se sumen a este sistema económico superando cualquier tipo de prejuicio moral y social, justificando estos actos con la repetida afirmación: ¡De algo tenemos que vivir… si nadie nos da lo que necesitamos!

En este contexto, las actividades criminales en los territorios han dinamizado a las economías locales y han involucrado a las comunidades indígenas y campesinas. Son al menos 14 los territorios indígenas que están siendo afectados por operaciones relacionadas al narcotráfico. Muchos dirigentes y comunarios han encontrado la cárcel o la muerte por involucrarse en este negocio, asunto que se calla a pesar de ser “secretos a voces”.

Hace cinco años, uno de los líderes más reconocidos de los pueblos indígenas de Tierras Bajas fue ajusticiado en un barrio de la ciudad de Santa Cruz. Nunca se investigó su muerte. Años después, otro líder del mismo pueblo desapareció tras haberse convertido en un personaje que dilapidaba su dinero en fiestas, licor y mujeres. La desaparición sistemática, el ajusticiamiento de personas, el tráfico de tierras y, la descomposición social y cultural de los jóvenes son evidencias de la presencia destructiva del narcotráfico dentro de las comunidades indígenas y sus territorios.

José Luis Laguna es docente de la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Magister en Flacso Ecuador e investigador especializado en temas agrarios y PHD en Psicología Educativa por la Universidad de Barcelona (Orcid: 0000-0001-8649-0634).

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: iwgia