Por: Víctor Manuel Mantilla González. alainet.org. 23/11/2020

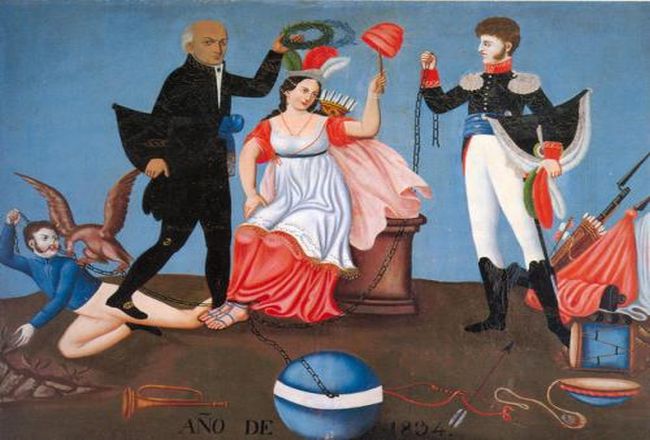

Foto: Anónimo. Alegoría de la patria liberada. Óleo sobre tela.

En un acto fundacional que da identidad y cohesión a un grupo es posible ver el fenómeno de la ideología como falseamiento o representación imaginaria, útil, sin embargo, a los intereses del grupo en miras a objetivos comunes. Museo Nacional de Historia (INAH).

En todas partes, según los mitos y las lenguas, el futuro es peligroso si no es repetición del pasado. La posibilidad de enunciar el futuro como vuelta al pasado es condición para la supervivencia del grupo.

Jacques Attali, Historias del tiempo

La tecnología moderna –la industrial, la tecnocientífica– había llegado como un gran dios máquina al cual –todo era cuestión de tiempo– se le daría a resolver cualquier problema, por complejo que este fuera, y él terminaría por resolverlo. La naturaleza, vista como “condición” de determinación completa –es decir, donde no cabe la “libertad humana” y todo es competencia–, de anarquía, de “sálvese quien pueda”, era algo para dejar atrás, un medio de cultivo en el que habíamos nacido, pero de ningún modo una condición que nos fuera intrínseca o a la que pudiéramos –incluso queriéndolo– limitarnos. La Razón nos daba pie para sentirnos más allá de lo puramente natural. La muerte misma se vislumbró como una contingencia, algo respecto de lo cual hallar una alternativa, un modo de darle la vuelta (ver, por ejemplo, las penosas perspectivas del ahora aclamadísimo Yuval Noah Harari). Algunos imaginaron su esencia, inteligencia y memoria, trasplantadas en un ciborg; otros vieron la respuesta en la medicina, imaginando un método de rejuvenecimiento perdurable como cura del fin mismo; otros más prefiguraron clones para trasplantes de cuerpo entero que permitirían la regeneración cabal de todas las células de un Yo cuya carne se hiciera intercambiable. El cine nos entregó ciudades enteras que sobrevivían, desprovistas de naturaleza, pero no desprovistas de capitalismo. En el imaginario, pues, las condiciones que han generado nuestro presente, no harán más que perdurarse indefinidamente.

Esa fantasía me hace pensar en Los picapiedra (The flintstones). En esta serie, los personajes de una falsa edad de piedra tienen una vida que caricaturiza la cotidianidad de su creador y esa sociedad, con una correspondencia literal de la tecnología de los años sesenta, haciendo así, por ejemplo, de un timbre un pájaro atado a una cuerda que activa su graznido al ser jalada, o de los automóviles un par de rodillos movidos por las piernas de sus pasajeros. Es decir, todo sigue igual independientemente de los medios energéticos o las condiciones estructurales requeridas. El ejemplo es muy bobo pero, justo por eso, da cuenta de lo simple que es un pensamiento que sobrepone la confianza –sin fundamento– en que el estado de cosas seguirá reproduciéndose a sí mismo, a la evidencia, los hechos y los síntomas que muestran la inviabilidad de seguir el camino de la civilización presente. Las emociones están, pues, por encima de las evidencias, y son la vela de navegar de la información en el siglo XXI.

Para los expertos, es evidente que las condiciones en el planeta están cambiando en sentidos que requieren de nuestra adaptabilidad, en miras tanto a sobrevivir a nuevas condiciones (biofísicas) como a disminuir las causas antropogénicas que han dado origen a ellas. Una de esas nuevas condiciones es el fin de la era del petróleo barato. En torno a este tema se ha generado –como en el caso del cambio climático y demás problemas ecosociales– una falsa controversia en la que se coloca por igual a aquellos que creen que una crisis energética ha llegado o se aproxima y aquellos que sostienen que tal preocupación fue superada o nunca existió. Como sucede con la postura de los negacionistas del cambio climático,1 las razones de quienes niegan la crisis energética son muy variadas (no en cambio la postura de quienes afirman la crisis), aunque fundamentalmente son de corte tecno-optimista: sostienen, por un lado, que las energías renovables sustituirán poco a poco y sin que siquiera lo notemos a las obtenidas con combustibles fósiles (un argumento que se cae fácilmente si se revisan ambas fuentes de energía comparativamente); por otro, afirman que las nuevas tecnologías han superado las dificultades de la extracción de petróleos de aguas profundas, de la fracturación hidráulica (fracking) o del aprovechamiento de petróleos extra pesados, de arenas bituminosas, etc. El problema aquí es si estas nuevas formas de aprovechamiento son viables en términos económicos y, en última instancia, energéticos (dentro de una economía global, por otro lado, dañada a causa del virus SARS CoV-2). Debemos recordar también, en este punto, que el capitalismo tiende a invisibilizar trabajo, ya sea éste de personas (trabajo impago, trabajo femenino) o de la Naturaleza misma. Si se toman en cuenta todos estos factores, la situación es crítica y, sin embargo (como ocurre con toda la información que se opone a la continuidad del estado de cosas), la verdad –asequible por diversas vías– no deriva en acciones concretas porque es diluida por posicionamientos diversos que se consideran tan válidos unos como otros.

Trabajar con la Naturaleza

Cuando se habla de posverdad, da la impresión de que se trata de un fenómeno que ha existido siempre: el de la manipulación de una masa acrítica cuyo parecer está basado en los intereses de una clase dominante. Pero el fenómeno es complejo y la postura de la masa acrítica es bastante elitista. Se trata, para el caso del presente, de la reproducción a gran escala de información falsa o tendenciosa en el contexto de una verdad líquida. Hemos vivido la multiplicación de las visiones sobre el mundo y sus distorsiones. Paul Ricoeur ve la ideología, por un lado, como un requerimiento para la legitimidad de un orden social y, por otro, como una narrativa que cumple una función integradora. Más allá del disimulo o de la “falsa conciencia”, la ideología es, pues, fuente de identificación y cohesión entre individuos de un cierto entorno social. Su visión de la ideología tiene algo importante que decir respecto de la enorme brecha entre lo que sostienen los expertos y lo que cree un amplio sector de la población.2 Esta brecha no sólo preocupa por el grado de falsedad de los hechos sino porque hace posible el surgimiento de un nuevo tipo de sujeto, individualizado en extremo. La ciencia también cumple un papel ideológico, y es el de decirle a la sociedad lo que puede o no puede creer, de acuerdo con sus propios estándares. Esa función se ha debilitado debido a que no promete ya una utopía en torno a la cual se genere una expectativa compartida.

La configuración de un movimiento político de gran escala, que apele por la utilización consciente de las reservas energéticas para atender los problemas que la crisis de recursos supondrá en el futuro próximo, es impostergable. La utopía posible, es decir, la directriz hacia aquello que es deseable alcanzar, comienza a hacerse visible: consiste en el trabajo con la Naturaleza y no en su contra, apela a la regeneración tanto social como ambiental y da pie a la construcción de un modelo de libertad más allá de la concepción romántica surgida en el siglo XVIII en Europa.

Regresando a Paul Ricoeur: la función de integración de la ideología se transforma en legitimación y, finalmente, en distorsión (no inmediatamente como falsedad pero sí como adaptación de los hechos para servir a ciertos intereses, convirtiéndose, en última instancia, en falseamiento). En otras palabras, la ideología es piedra angular de la memoria social y, con ello, produce la identidad misma dentro de una comunidad. En un segundo momento, esta integración se vuelve legitimación de una estructura de poder, y, finalmente, distorsión y engaño. En el caso que nos ocupa, hemos visto el fenómeno de integración social en torno a la idea de recuperar lo que es legítimamente propio (las políticas migratorias de las potencias económicas del planeta, posturas recalcitrantes de derecha como las de Jair Bolsonaro o el nacionalismo de Viktor Orbán, dan cuenta de ello), aquello en torno a lo cual existía una cohesión social, que es idealizado en miras a la recuperación de un pasado perdido (la vida como la vivían nuestros padres y abuelos, o “las cosas eran mejor antes”) o de un futuro para nosotros –quien quiera que este nosotros sea–. La distorsión de la realidad viene, entonces, por añadidura, como una autoafirmación que no da pie a la crítica, dado que sólo puede incluir “verdades” de las versiones del mundo que hacen posible su ideología. En ellas es evidente que no caben ni la crisis climática ni la energética. “Al transformarse en visión del mundo –dice Ricoeur– la ideología se convierte en un código universal para interpretar todos los acontecimientos del mundo.”3 La posverdad es, entonces, la llegada del fenómeno ideológico al mundo digital en el que los algoritmos se encargan de reproducir masivamente lo que los sujetos viven como identidad, como legitimación y como visión del mundo. Esta ideología de las fake news es sin duda más movilizadora que la de una interpretación crítica de la realidad a la que es necesario hacer frente, pero que hasta ahora ha sido difícil convertir en programa político (desde arriba o desde abajo); porque su posicionamiento en lo social suena más que constructivo, catastrofista. Es necesario modificar esa percepción: un mundo que ve a la Naturaleza como una gran fuerza en equilibrio, de enorme inteligencia, colaborativa y resiliente, y que es la única base posible para la construcción de un futuro viable; no sólo es deseable y posible, sino que es –con todas sus dificultades–, una causa para unir a una sociedad en torno a un objetivo. Se trata de una utopía nueva, vista como un “lugar que mantiene vivo el campo de lo posible.”4

– Víctor Manuel Mantilla González es filósofo y escritor. Trabaja conceptos de la modernidad a través del arte, la literatura y la historia, con el objetivo de dar nuevas respuestas a los paradigmas que han llevado a la crisis global del presente. Ha sido curador, editor y escritor en museos de la Ciudad de México.

1 Así lo sostiene Guadalupe Nogués en su artículo “El cambio climático y la posverdad”, disponible en línea. https://comosabemos.com/2017/08/28/el-cambio-climatico-y-la-posverdad/

2 Paul Ricoeur. Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. Fondo de Cultura Económica, México, 2002, pp. 349-360.

3 Ricoeur, p. 355

4 Ricoeur, p. 359. Agrega: “La utopía es lo que impide al horizonte de expectativas fusionarse con el campo de la experiencia. Es lo que mantiene la distancia entre la esperanza y la tradición.”

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: alainet.org