Por: Isaac Enríquez Pérez. Rebelión. 16/06/2020

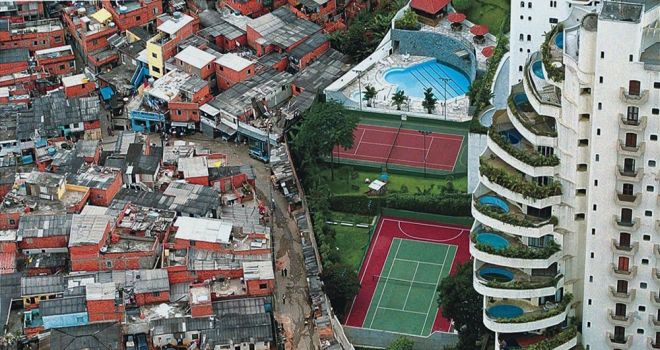

La crisis de la democratización y el malestar en la política y con la política son el signo de América Latina durante las últimas tres décadas. Ni el fundamentalismo de mercado y su exaltación del individualismo hedonista, ni la mayor intervención del Estado en la vida social desde los gobiernos progresistas, atacaron las causas profundas del subdesarrollo de la región; ni tampoco la acumulación por desposesión y la ancestral desigualdad social entre sus poblaciones.

Propiamente, las convulsiones y laberintos políticos, a lo largo de la historia contemporánea de América Latina, están en función del modelo de desarrollo que, en ciertas coyunturas, adoptan sus sociedades para hacer frente a los problemas estructurales. Y ello no responde necesariamente a los supuestos de las teorías del péndulo político donde se alternan gobiernos conservadores y progresistas. Esto se explica, en buena medida, porque América Latina no está exenta de la crisis de sentido que asedia a las sociedades occidentales y que se relaciona con la pérdida de significaciones en la vida pública para imaginar el futuro y para dotarse de referentes fundamentados en el pensamiento utópico. Y que se complementa con la limitada cultura política que incorpore, en su praxis, ejercicios de pensamiento crítico orientados a procurar cambios profundos en la reflexión y en la vida de las sociedades.

Se trata de una erosión de la brújula ideológica y la imposición de un pragmatismo y de una lucha sin cuartel del poder por el poder mismo, donde más que un falso péndulo político, lo que se impone es la sentencia surgida en Argentina en los años 2001-2002 y que llevó a su extremo ese malestar en la política y con la política: “que se vayan todos”, para suplantar a estos que se fueron por otras élites políticas que no estaban en el escenario público, pero que no garantizan, necesariamente, un golpe de timón ni en lo económico ni en lo político.

A lo anterior, se suma la debilidad institucional de la región para procesar las demandas sociales y gestar arreglos que permitan tornar equitativos los mecanismos de distribución de la riqueza, de cara a la implacable polarización de las sociedades y las posibilidades de emergencia y profundización de la ingobernabilidad.

Sin ánimo de comprometer el patrón de acumulación, en el marco de la diversidad social y política latinoamericana y de sus formas de organización, la sucesión, durante las últimas dos décadas, de gobiernos progresistas –y, por tanto, estatistas– y conservadores –proclives al fundamentalismo de mercado– está en función de los cambios en las formas en que se estructura el proceso económico y las disputas en torno a la distribución de la riqueza. Ello, por supuesto, tiene como trasfondo las luchas por el control del Estado en sociedades donde la vida social, históricamente, se vértebra y se centraliza en torno al espacio público y las instituciones estatales.

En este sentido, el largo ciclo de golpes de Estado y dictaduras militares en el Cono Sur (1964-1989) abrieron los senderos para la instauración de las políticas de ajuste y cambio estructural y para sepultar con ello los resabios del Estado desarrollista. Se trató de un fascismo de mercado (término esbozado en 1980 por Paul A. Samuelson) que combinó políticas económicas de laissez faire extremo con estrategias autoritarias y represoras del pensamiento crítico y disidente. Un férreo control de las mentes y la captura del Estado desde la manu militari, lo mismo en Brasil, que en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Por su parte, en México, sistemáticamente y desde adentro, fue erosionado el sistema político autoritario fundamentado en el partido cuasi oficial, y ello representó la condición sine qua non para la conversión del modelo económico que privilegió el mercado interno por uno orientado a la integración con la economía de América del Norte.

Con la crisis de la deuda y la década pérdida, América Latina inauguró el proceso de democratización y la alternancia partidista. Y ello coronó la desolación que a pasos agigantados drenó la pobreza, el desempleo y la segregación social. El signo de los años ochenta y noventa fue la desnacionalización integral, la pérdida de terreno en materia de decisiones estratégicas –sean políticas y económicas–, y la reinserción subordinada en la economía mundial crecientemente polarizada y estratificada.

La crisis del real brasileño (1998), la dolarización de la economía ecuatoriana (2000), el «corralito» argentino (2001-2002), entre otros hechos, aceleraron la primera crisis del ciclo regido por el fundamentalismo del mercado. Ello y otras circunstancias, abrió paso al ciclo de gobiernos progresistas (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay) que posicionaron un modelo neodesarrollista capaz de aprovechar el ciclo expansivo de la economía mundial hasta antes de la crisis económico/financiera de 2008-2009, que tuvo sus orígenes en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Detrás del largo agotamiento de este ciclo político progresista subyace una intensa acción colectiva cuyos movimientos sociales se nutrían de la organización y movilización derivada desde la época del descontento popular ante los efectos negativos derivados de las políticas de ajuste y cambio estructural (privatizaciones, por ejemplo), y que se complementó con las promesas incumplidas por parte de estos gobiernos que se apartaron del discurso conservador y desnacionalizador. La crisis de gobernabilidad de los gobiernos progresistas marchó a la par del agotamiento de las estrategias neodesarrollistas que privilegiaron la re-primarización de las economías sudamericanas a partir de la profundización del extractivismo. Estas fragilidades, más que ser privativas de esos gobiernos, son estructurales, pues este ciclo progresista tuvo su fundamento en los altos precios de las materias primas (commodities) exportadas; la creciente demanda china; y en el consecuente superávit comercial, que fue utilizado para financiar los procesos de integración (UNASUR, ALBA) y las políticas sociales redistributivas orientadas al combate de la pobreza, al incremento del ingreso familiar y la formación de una clase media consumista. Sin embargo, el talón de Aquiles fue que este «consenso de las commodities» (término acuñado por Maristella Svampa) no cuestionó la acumulación por desposesión iniciada con el Consenso de Washington, ni los fundamentos de la concentración desigual de la riqueza, ni mucho menos la estructura económica subdesarrollada y dependiente de Sudamérica.

Justo la persistencia del régimen oligárquico, la desigualdad, la corrupción, la estructura de despojo de recursos naturales, la exclusión social y los efectos negativos del extractivismo neodesarrollista y primario/exportador, erosionaron las bases sociales del progresismo; socavaron la gobernabilidad de la región e incentivaron el retorno del desencanto popular. Situación que se agravó con las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Las crecientes movilizaciones populares de los últimos años (Brasil en el 2013, Argentina en el 2015) fueron capitalizadas por las oligarquías para el retorno de gobiernos conservadores que aceleraron la acumulación por desposesión y que revirtieron las políticas redistributivas.

Este laberinto político, pese a la alternancia de discursos, no trastocó –desde el fin de los regímenes burocrático-autoritarios– la estructura de acumulación por desposesión, afianzada primero (1973-2000) a través de las privatizaciones, el predominio del capital financiero y especulativo por encima del productivo, la reducción abismal del salario en la composición de la riqueza, las políticas fiscales regresivas que agravaron la distribución desigual, y las recurrentes crisis económico/financieras que reforzaron lo anterior. De allí, el eje de acumulación se trasladó a la desposesión o despojo por la vía del extractivismo primario/exportador (minería, agronegocios, hidrocarburos, construcción de infraestructura). Las disputas políticas de los últimos años, sea en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile o Bolivia, justo apuestan a la conducción de esos procesos, independientemente del signo ideológico de las élites que, ante todo, privilegiaron el pragmatismo y el reacomodo.

México, por su parte, tras el largo letargo tecnocrático (1982-2018) que lo postró a partir del desmantelamiento del sector público, la extranjerización del proceso económico, el estancamiento estabilizador, el deterioro de la calidad de vida, la exclusión social, la militarización y la criminalización de los pobres, apostó, tarde, por la ruptura del duopolio partidista y el ascenso de un progresismo pragmático, distante de América Latina y cada vez más anclado a los Estados Unidos.

Lo experimentado durante las últimas décadas en América Latina no es más que una disputa en torno a los despojos y ruinas del Estado, arrinconado por el fundamentalismo de mercado y la acumulación por desposesión, donde la apropiación de los recursos naturales y el control sobre los sectores populares juegan un papel crucial. Solo el retorno del pensamiento utópico y una nueva correlación de fuerzas permitirán que tomemos distancia de todo ello, de cara a la masificación del odio, la división (la “gieta”), el racismo y el clasismo que se entronizan en la región.

Isaac Enríquez Pérez, Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: LaOpinion.De