Por: Laura Saldivia Menajovsky. hamartia. 23/04/2020

En este nuevo contexto de vida pandémica no encuentro la forma (verbal, escrita, pictórica) de expresar lo que siento y observo. Muchas personas que tuvieron que habitar un mundo cuyas reglas se trastocan de un día para otro han experimentado similares dificultades expresivas.

En este nuevo contexto de vida pandémica no encuentro la forma (verbal, escrita, pictórica) de expresar lo que siento y observo. Un diálogo imaginario con el Chernobyl de Svetlana intentó suplir, de forma limitada, esa dificultad (véase “Mundo Opaco” en Revista Panamá). Varios comentarios que recibí a este artículo también daban cuenta de la misma dificultad expresiva.

No es que no haya palabras para describir la nueva vida. De hecho, se publican día a día innumerable cantidad de artículos sobre vivir en la pandemia. Pero la mayoría de estos artículos son descriptivos, con mucha información, son reportes de la acción médica en el país o en el mundo, o de las políticas públicas del algún gobierno. Algunes autores de las humanidades y del arte han intentado hacer algún tipo de sentido del ahora, de forma catártica, improvisada y apurada, de la única forma posible mientras lo estamos atravesando, habitando (véanse las compilaciones Sopa de Wuahn y La Fiebre de ASPO). En particular destaco el artículo de Mariana Enriquez, Ansiedad, que logra expresar su desconcierto ante la escritura en pandemia.

Muchas personas que tuvieron que habitar un mundo cuyas reglas se trastocan de un día para otro han experimentado similares dificultades expresivas. Pienso en sobrevivientes de masacres, campos de concentración, torturas, bombas atómicas, explosiones o fallas nucleares como Chernobyl y Fukushima. También pienso en quienes habitan lugares donde ocurrieron desastres naturales: tsunamis, terremotos, inundaciones, huracanes. Personas a las que les ha tocado vivir situaciones que alteran por completo cualquier entendimiento que tenían de la organización y previsibilidad de las relaciones humanas. No me interesa aquí comparar a la pandemia con el mal radical de un genocidio o de los gulag. Tan sólo quiero referirme a la parálisis expresiva que genera lo imprevisto, la conmoción, la pérdida de todo marco de referencia hasta entonces conocido a través del cual le damos sentido a nuestras vidas.

La repentina transformación del mundo tal como lo conocemos, de nuestra cotidianeidad y de sus emociones, produce, tal como dice Svetlana Alexievich en su libro Chernobyl, una suerte de pausa, de mudez donde no se encuentran palabras para sentimientos nuevos como así tampoco sentimientos para palabras nuevas. Esa pausa puede medirse en términos de la cantidad de años que han transcurrido hasta que se pudo dar con una expresión de tipo artística -no periodística, testimonial o informativa- que pudiera dar cuenta de la conmoción vivida. Es el paso del tiempo desde que la tragedia o el cimbronazo ocurre lo que le ha permitido a muchas personas encontrar una voz para contar la excepcionalidad vivida.

Tal es el caso de escritores que vivieron y escribieron sobre su experiencia como sobrevivientes de campos de concentración alemanes: escribieron sus novelas por lo menos una década después de la liberación del campo. Para poder narrar lo vivido necesitaron alejarse de la experiencia trágica. Los recursos a los que echan mano se alejan de lo meramente descriptivo o testimonial para acercarse más a lo literario, a lo ficcional. Cuando se lee a autores como Charlotte Delbo, Primo Levi, Jorge Semprún, Elie Wiesel, H. G. Adler, no solo nos informamos de sus biografías sino que además nos adentramos en un proceso complejo de lectura donde quien lee no sólo compara su vida con la del protagonista sino que entra de hecho en el rol ficcional, expandiéndolo en términos de su propia experiencia y sus propios poderes creativos.

Para Primo Levi la distancia en el tiempo del momento en el que tiene lugar la catástrofe acentúa la tendencia a sintetizar los hechos o a destacar sus colores. Esta tendencia, afirma en Lilit y otros cuentos, es una parte necesaria del acto de escribir sin el cual no se escriben historias sino reportes. En este punto Levi se refiere a la principal diferencia entre un relato testimonial o autobiográfico y uno literario: el primero es estrictamente una descripción detallada de hechos, mientras que el último está construido más libremente, es decir, está enriquecido por técnicas literarias que contribuyen a expresar qué hay en la mente y sentimientos de la persona sobreviviente. Incluso si este tipo de relatos descansa en gran medida en hechos históricos, es no obstante contado utilizando técnicas muy similares a la literatura de ficción.

Este autor, a pesar de que escribió su primer libro testimonial, Si esto es un hombre, en 1947, dejó pasar catorce años hasta que pudo escribir su novela más aclamada sobre el tema, La Tregua, en el año 1961. Levi recuerda en el libro Entrevistas y Conversaciones que su primer libro lo escribió como hablaría un testigo. Su intención como escritor fue tan solo contar los hechos que presenció. Esta forma de contar no fue el resultado de un encuentro intelectual y consciente con los eventos del pasado, sino una demanda interna imperiosa para descomprimir su ser de la experiencia atroz. En este sentido, su primer intento literario es producto de una fuerte necesidad de contar su historia como una liberación interna. Sobre el carácter fragmentario de su primera novela Levi dice en el prólogo que “los capítulos han sido escritos no en una sucesión lógica, sino en orden de urgencia”. Recién con La Tregua Levi penetra en un análisis más profundo de los aspectos concretos e íntimos de la experiencia en el campo de concentración. Es un libro más auto consciente, metódico y literario, en el cual el lenguaje y las técnicas narrativas utilizadas son más sofisticadas.

Jorge Semprún es otro sobreviviente que también se alejó en el tiempo de los eventos para poder escribir sobre su experiencia en la resistencia y en el campo de concentración. Al poco tiempo de ser liberado de Buchenwalt, Semprún tuvo que tomar la decisión de “abandonar el libro que en vano estaba tratando de escribir a costa de mi propia supervivencia, en cierto modo, pues la escritura incesantemente me remitía a la aridez de una experiencia mortífera”. Para él, la acción de escribir en aquellos años posteriores a la liberación implicaban una negación de vida. Cada vez que intentaba escribir su no vida en Buchenwalt, sentía que estaba viviendo de nuevo su muerte en el campo.

Por esta razón, recién escribió su primer libro sobre su experiencia concentracionaria, El Largo Viaje, en el año 1961, dieciséis años después de su liberación. Junto con esta novela apareció la angustia de tiempo atrás y la revelación de la fragilidad de la pautada esquizofrenia, es decir, de ir atrás en el tiempo y pagar el precio de olvidar esos años que pensó que podría manejar. Cuando finalmente pudo escribir sobre su experiencia en El Largo Viaje, no utilizó la primera persona del singular sino un seudónimo. No fue sino hasta 1993, con el libro La Escritura o Vida, cuando su propio nombre pudo representar al personaje principal de su novela. Mientras que a Levi la escritura lo ayudaba a calmar el pasado y su memoria, Semprún sentía que se hundía en la muerte. En La Escritura o la Vida Semprún explica que el paso del tiempo hace que algunos contornos de la tragedia se vuelvan cada vez más y más nítidos ya que “reciben una luz nueva entre las brumas del olvido”. Ese paso del tiempo permite encontrar la palabra para narrar lo que es inenarrable en un primer momento más inmediato a la tragedia.

Por su parte, a Jean Améry, el transcurso del tiempo le facilitó la escritura de su primer libro sobre su confinamiento en Auschwitz. En 1964, veinte años después de su liberación de Bergen-Belsen, Améry escribió su primer ensayo, At the Mind’s Limit: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its Realities, donde hace “una descripción fenomenológica de la existencia de la víctima” buscando penetrar en el pasado y presente de su existencia. Para ello, evita hablar en primera persona y limita su narrativa a los hechos de su propia experiencia al mínimo necesario para contar su historia de forma más universal. Después de escribir su primer ensayo sobre Auschwitz, y una vez que el melancólico hechizo de silencio pareció haberse roto, para Améry entonces “todo exigió ser contado”.

Elie Wiesel también tardó quince años en narrar de forma literaria su experiencia como prisionero en los campos de exterminio nazis. El año 1960 publicó Noche, donde cuenta su experiencia en Auschwitz, con tan sólo quince años de edad junto a su padre, y su liberación de Buchenwalt.

En el caso de Charlotte Delbo, aunque escribió su majestuosa trilogía Auschwitz and After en los años inmediatamente posteriores a su liberación de Ravensbruck, tuvo que esperar veinte años para publicar la primera parte de la trilogía, “None of Us Will Return”. Según ella, necesitó darle al libro el test del tiempo, ya que temía no hacerle justicia a la más grande tragedia que la humanidad haya conocido. Las otras partes del libro, “Useless Knowledge” y “The Measure of Our Days”, fueron publicadas en 1970 y 1971.

Por su parte, H. G. Adler, sobreviviente de Theresienstadt y Auschwitz, también tardó dos décadas en publicar sus ficciones basadas en sus experiencias en el campo. The Journey, su primera novela, la escribió en la década del cincuenta, pocos años después de su liberación. Pero al igual que el primer libro de Levi, fue ignorada por las editoriales (en los primeros años después de la guerra y el genocidio, la gente no quería o no podía recordar los horrores todavía tan cercanos) y recién consiguió ser publicada en el año 1962. Seis años después Adler publicó su segunda novela de ficción sobre el holocausto, Panorama. Antes de estas novelas Adler ya había escrito muchos libros y artículos de historia, sociología y filosofía sobre el holocausto y los campos de concentración, pero el uso de recursos literarios tardó más en llegar.

¿Qué es lo que hay en esos quince o veinte años que necesitaron les escritores aquí comentades para poder escribir su primer texto literario? El paso del tiempo les permitió asimilar y entender de una forma más madura, más sofisticada, lo que habían vivido y desprenderse de la urgencia por contar. No se confinaron sólo a los hechos de su experiencia sino que a través de su ficcionalización fueron artistas. El estado de conmoción, producto de la guerra y el genocido, tanto de quien podía contar la experiencia brutal como de quien iba a ser interlocutore de tal relato, no generó las condiciones para una indagación artística. Sólo el paso del tiempo les permitió encontrar el tono de voz para relatar el horror vivido.

La pérdida de todo marco de referencia del conocimiento, entendimiento y reglas que teníamos del mundo, y de los vínculos afectivos en los que estamos inmerses, nos tiene mudes, sedientes de palabras, metáforas y poesía. Mirar en el proceso de escritura literaria de autores que fueron víctimas de situaciones excepcionales puede contribuir a avizorar la posibilidad de ponerle palabras al escenario pandemonial que estamos viviendo. Ello no acontecerá mientras perdure la conmoción, mientras hable la urgencia, sino que habrá que esperar para poder entender, para poder reconstituir los puntos de apoyo que le dan sentido a nuestra existencia común.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

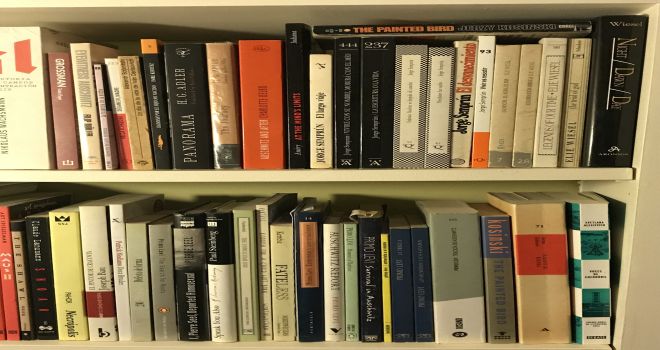

Fotografía: hamartia.