Por: Raúl Prada Alcoreza. 07/07/2025

En La dinámica del capitalismo Fernand Braudel distingue capitalismo de mercado, establece la diferencia entre la historia del mercado, que tiene que ver con la historia de la sociedad, de la historia del capital, que tiene que ver, mas bien, con el poder y la dominación. Escribe:

«Digamos que no es fácil delimitar el inmenso terreno de lo habitual, de lo rutinario, ‘ese gran ausente de la historia’. En realidad, lo habitual invade el conjunto de la vida de los hombres y se difunde en ella al igual que las sombras del atardecer invaden un paisaje. Pero estas sombras, esta falta de memoria y de lucidez admiten a la vez zonas menos iluminadas que otras. Sería necesario establecer el límite entre sombra y luz, entre rutina y decisión consciente. Una vez establecido, nos sería posible distinguir lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda del espectador o, mejor dicho, lo que está por debajo y lo que está por encima de él. Pues bien, imagínense ustedes la enorme y múltiple capa que representan para una región determinada todos los mercados elementales con los que cuenta -una nube de puntos-, para ventas a menudo mediocres. Por estas múltiples salidas comienza lo que denominamos la economía de intercambio, tendida entre el enorme campo de la producción y del consumo, igualmente enorme. Durante los siglos del Antiguo Régimen, entre 1400 y 1800, se trata aún de una economía de intercambio llena de imperfecciones. Sin duda, y debido a sus orígenes, esta economía se pierde en la noche de los tiempos, pero no logra asociar toda la producción a todo el consumo, ya que una inmensa parte de aquella se pierde en el auto-consumo, de la familia o del pueblo, y no entra en el circuito del mercado.» 1

Un poco más abajo dice:

«Por encima de los mercados y los agenciamientos elementales del intercambio, las ferias y las bolsas (abiertas estas últimas todos los días y celebrándose aquellas sólo en fechas fijas, durante algunos días, para volver al mismo lugar tras largos intervalos de tiempo) desempeñan un papel importantísimo. Incluso cuando se da el caso, muy frecuente, de que están abiertas a los pequeños vendedores y a los comerciantes medianos, las ferias aparecen dominadas, al igual que las bolsas, por los grandes mercaderes, aquellos a los que pronto se denominará negociantes y que ya apenas se ocupan del comercio detallista.» 2

Fernand Braudel establece la diferencia entre capitalismo y economía de mercado, distinguiéndolos en los que respecta a sus propias dinámicas. El capitalismo se caracteriza por la búsqueda de ganancias y la acumulación de capital, mientras que la economía de mercado es la interacción entre la oferta y la demanda que determina precios y asigna recursos. Fernand Braudel entiende de que el capitalismo prospera, en gran medida, por encima de la economía de mercado.

Una caracterización rápida podría ser la siguiente:

El capitalismo se caracteriza por la búsqueda de ganancias y acumulación de capital. El capitalismo se centra en la maximización de beneficios y la inversión para generar más capital. Se trata, en el fondo, de relaciones económicas de poder. El capitalismo se desenvuelve desplegando relaciones de poder entre sujetos sociales. Supone la concentración de capital y la conformación de grandes corporaciones. La dinámica de la producción capitalista impulsa la innovación tecnológica y la búsqueda de eficiencia en la producción, persiguiendo reducir costos y aumentar la productividad.

En cambio la economía de mercado supone la interacción entre oferta y demanda. La economía de mercado se basa en el libre intercambio de bienes y servicios; en este espacio económico el precio se determina por la oferta y la demanda. El mercado se convierte en el espacio primordial en la asignación de recursos, orientando la producción a la demanda de los consumidores. La competencia en el mercado induce a las empresas a ser eficientes y a ofrecer productos y servicios a precios competitivos.

Fernand Braudel destaca que el capitalismo se ha desarrollarse incluso en economías con fuertes regulaciones y control gubernamental. Diferenciándose de la perspectiva liberal, que observa en el mercado como espacio autorregulador, el historiador encuentra factores históricos y sociales que dan lugar a la dinámicas del capitalismo. Concibe que el capitalismo no es simplemente un sistema de mercado libre, sino que supone relaciones de poder, estructuras sociales y procesos históricos, que pueden distorsionar o manipular el mercado.

Hay pues una historia del mercado que es una historia distinta al capitalismo, por más paradójico que parezca el capitalismo no nace del mercado, aunque parezca extraño a los que se han habituado a considerar lo contrario, debido a encontrarse sumergidos en la ideología liberal; empero así es la historia. La descripción histórica. ¿El capitalismo nace del Estado? ¿De dónde viene? ¿Entonces, hay contradicción entre Estado y capital?

Viene del mito de que el capitalismo nace del mercado, ese es el cuento de los ideólogos del neoliberalismo. Quizás también fue, de alguna manera, el mito de algún sector liberal que quiso legitimar, tanto al Estado liberal, así como al capitalismo pujante. Es un cuento, una ficción que quiere presentar al capitalista de manera bondadosa, como la evolución del mercado, del artesano, del tendero y del intercambio. Sobre este cuento se basa lo que se viene en llamar economía, como disciplina académica, que, por cierto, no es una ciencia, sino una ideología, como ya lo estableció Karl Marx en los cuadernos (Grundrisse).Los ideólogos neoliberales ignoran completamente la historia, la historia económica, la historia del mercado, la historia del capitalismo, la historia de las potencias que se basaron precisamente en la dominación para poder desplegar y desenvolver el capitalismo. Hay un lugar donde prepondera la difusión de este cuento de que el capitalismo viene del mercado. Ese lugar tiene que ver con los medios de comunicación, que son por excelencia medios de difusión, donde los cuenta cuentos neoliberales pretenden seducir a sus lectores y a sus escuchas con esta ficción encantadora. Aunque también se lo hace en la cátedra, sobre todo, cuando hay una hegemonía, por así decirlo, de las escuelas económicas que tienen que ver con las corrientes que teorizan sobre los orígenes del capital y el valor desde la perspectiva neoclásica. Estas corrientes no demuestran, de ninguna manera, que el capitalismo viene del mercado, tampoco en verdad les interesa hacerlo. Lo que les interesa es teorizar sobre el valor, la determinación del valor, la determinación de los precios. A diferencia de los teóricos de estas corrientes, los neoliberales son los que introducen el cuento de que el capitalismo viene del mercado, esto lo hacen para el legitimar lo que ocurre en términos de dominación. No se puede olvidar, porque es parte de la historia reciente, por así decirlo, que es una dictadura totalitaria, como la de Augusto Pinochet, la que impone y permite que se desarrolle el neoliberalismo en Chile. Cuando está ante los ojos que la relación entre capital y poder es manifiesto, que está más claro que el agua, los voceros neoliberales cierran los ojos ante estos hechos y prefieren seguir contando el cuento del libre mercado, en una sociedad centralizada, concentrada y estatalizada, que desarrolla y desenvuelve el monopolio contra el mercado.

Entonces estamos ante un debate ideológico, no científico, tampoco en pleno sentido económico. Pues la economía, las distintas corrientes económicas estaban abocadas en explicar la determinación del valor y la determinación de los precios, además de el nacimiento del capital y del capitalismo, su composición estructural de capital. Ciertamente se van a concentrar en los estudios de las dinámicas de la formación y valoración del producto interno bruto. Qué es un indicador, un número índice utilizado por la macroeconomía para evaluar el desarrollo de la economía de los países. Este fue el aporte que keinesiano en lo que respecta al cálculo y la medida de la producción anual evaluada monetariamente.

Lo que se viene en llamar el Círculo de Viena, el ordoliberalismo, tiene que ver con la premisa de que el funcionamiento de la economía ya se da a partir de lo que ya estaba constituido como capitalismo. Por eso les interesa los fenómenos que desata el mismo capitalismo, que tienen que ver, por ejemplo, con los fenómenos de inflación, con la relación entre masa dinerada y producción de mercancías, además de la distribución y el consumo. Al respecto es conocido el debate de Friedrich August von Hayek con John Maynard Keynes para resolver el problema de la crisis económica. Se sabe que Keynes propone la intervención en el mercado por parte del Estado, en cambios Hayek propone el dejar hacer y el dejar pasar, la consigna del libre mercado, sin intervención del Estado. Se sabe también, de manera descriptiva y empírica, que fueron las propuestas de Keynes las que se aplicaron para salir de la crisis de 1929. No las de Hayek. Hayek se vuelve importante cuando, después de un tiempo, retornan los ciclos de la crisis capitalista. Entonces se recuperan las teorías de Hayek, no aplicadas, para aplicarlas en otro momento, en otro contexto, buscando resolver el problema de la crisis mediante la aparente no intervención del Estado, sin embargo, en efecto, se trata de una nueva intervención del Estado en la economía, que habla de la no intervención de esta macro-institución. Esta propuesta es de por sí contradictoria, puesto que recurre al Estado para aplicar la medida de la nueva forma intervención para aplicar el ajuste estructural. Por eso se habla de Estado chico, del achicamiento del Estado. ¿Pero que es el achicamiento del Estado? El achicamiento del Estado no es otra cosa que un bucle donde el Estado se aplica una medida, determina su propio achicamiento. Lo insólito que este Estado, que quiere ser más chico, empieza crecer de manera desmesurada, puesto que tiene que aplicar medidas de represión para hacer cumplir su deseo. Entonces, el cuento del que hablamos, del libre mercado y del capitalismo, supuestamente nacido de las entrañas del mercado, termina convirtiéndose en propaganda para encubrir los actos de poder y de dominación de un «Estado chico», que empieza a crecer de manera desmesurada.

En la actualidad en plena crisis múltiple del sistema mundo capitalista, cuando el orden mundial se disputa internamente la jerarquía de la dominación, vuelve a aparecer el cuento de que el capitalismo nace de otra madre, que es el mercado y no de su verdadera madre, que es el Estado. ¿Por qué vuelve a aparecer este cuento? Porque la crisis amenaza con desbordar y derrumbar al mismo sistema mundo capitalista, entonces se requiere aplicar medidas de fuerza en todo el mundo y en todos los países, para salir de la crisis, no mediante el libre mercado, como se pretende hacer creer, sino mediante el uso demoledor del Estado. Es más, el uso demoledor de los dispositivos en disputa del orden mundial de la dominación. Por eso aparecen perfiles tan extraños en el norte y en el sur, que vociferan monstruosamente para imponer la ley del «libre mercado», que no tiene ninguna mano invisible, sino más bien muestra amenazadora sus manos de hierro, se hacen sentir dolorosamente e incluso sanguinariamente en todos los países. El problema es que hay gente, mucha gente, que sigue como encantada a estos flautistas bizarros, tanto en el norte como en el sur. La diferencia es que en el norte se aplica lo del «libre mercado» mediante el recurso del proteccionismo exacerbado, desatando la guerra de la los aranceles. En cambio, en el sur se aplica la medida de una manera demoledora, cerrando unos dispositivos del Estado, que tienen que ver con la inversión social, pero ampliando y engordando otros dispositivos del Estado que tienen que ver con la represión. El problema es que el señor que gobierna en el sur quiere aplicar el «libre mercado» vendiendo su propio país a la vorágine de las megamáquinas y las megacorporaciones de monstruosas transnacionales. Esa es la diferencia del delirio neoliberal en el norte y en el sur.La pregunta es entonces: ¿Por qué ocurre la crisis múltiple del sistema mundo capitalista? Diremos que la crisis múltiple, donde destaca la crisis económica del sistema mundo capitalista, tiene que ver con el propio desarrollo capitalista, con sus propios ciclos medianos y largos. Esto ha sido estudiado tanto por los historiadores del capitalismo, así como por teóricos de la economía. En el primer caso destacan los que se ocupan de los ciclos largos del capitalismo, en el segundo caso destacan economistas que se concentran en los ciclos medianos del capitalismo. Con lo que acabamos de decir se descarta de que la crisis comienza con el Estado, con su engordamiento o su hipertrofia, como pretenden hacer creer los neoliberales. El capitalismo nace con el Estado, de la misma manera, la moneda y el dinero nace con el Estado. No por razones de mercado, por lo tanto de intercambio, sino por razones de la tributación al Estado. En consecuencia, los neoliberales mienten al hablar de la achicamiento del Estado, como mostrando mañosamente que están en contra el Estado, incluso que quieren hacerlo desaparecer. Esto lo dice el mal llamado «anarcocapitalismo», que es un oximoron, que no tienen nada de anarquismo, pero si tiene mucho de especulación capitalista, sobre todo la que tiene que ver con la dominación del capital financiero, especulativo y extractivista. Lo que se impone y se implanta es un Estado total para imponer y garantizar el funcionamiento de las medidas de ajustes estructural.

En consecuencia, por esta intervención estatal del neoliberalismo se desatan otras crisis, la crisis social y la crisis ecológica, en la medida que buscan resolver el problema de la crisis económica mediante la ampliación de las fronteras agrícolas, mineras, de la deforestación, de la depredación y la contaminación. Lo hacen mediante los procedimientos de despojamiento y des-posesión, lo que se vienen llamar la acumulación originaria del capital.

¿Por qué vuelven a cobrar fuerza los neoliberales, cuando ya se conocen las consecuencias de aplicar el programa neoliberal y de ajustes estructural? Hemos dicho que el capitalismo no puede escapar a sus propios ciclos, los ciclos medianos y los ciclos largos, al comportamiento de ambos ciclos. Entonces cada cierto tiempo llega la crisis, debida a las ondulaciones del los ciclos medianos. Cada cierto tiempo, más largo, llega la crisis estructural de los ciclos largos del capitalismo. Sin embargo, hay también una razón política, puesto que todo no se reduce al campo económico, sino que hay otros campos sociales, por ejemplo, el campo político. Así como hay cuenta cuentistas neoliberales, también hay cuenta cuentistas neopopulistas. Antes los hubo cuenta cuentos socialistas autoritarios. Hay pues una competencia entre cuenta cuentistas, que podríamos llamar literaria, pero no podemos hacerlo, porque no tienen el arte de la escritura, propiamente dicho, de la estética y del manejo de la narración, propiamente dichas. Sino que conforman narraciones sin estética y sin imaginación, mucho menos recurriendo a las fuentes históricas y al análisis histórico. Llaman teoría a elucubraciones que buscan legitimar las dominaciones de una hiperburguesía cruel, sin escrúpulos y deshumanizada.

Los cuenta cuentistas neopopulistas han venido con otro cuento. En contraposición del cuento del libre mercado, hablan del Estado justiciero que hace justicia, como un gran misionero, que viene a calmar los dolores del pueblo, a reivindicarlo, a sacarlo de su pobreza, a liberarlo de las injusticias. Este cuento se basa en una profunda contradicción. El Estado nace con el despotismo, con la primera inoculación de la deuda infinita, que se basa en la apropiación de todos los territorios de las comunidades, convertidos en propiedad del déspota, para cobrar tributo a todas las comunidades. De este origen, nunca se va poder desprender el Estado por más benefactor que sea. En algún momento, a pesar de su rostro de abuelo bondadoso, el Estado va a usar el garrote para imponerse, para dejar claro que manda la autoridad del Estado, convirtiéndose así en un Estado que avanza a ser totalitario. Como para estos señores, los cuenta cuentistas neopopulistas, no hay mercado, sino solo usurpación, sin entender la diferencia entre el tendero y el capitalista, entre el artesano y el capital, entre el consumidor de bienes y el consumidor de materias primas, en consecuencia se dedican a la tarea de misioneros, inmiscuyéndose en el mercado, que es un espacio de intercambios, ocasionando adulteraciones y desórdenes mayúsculos. Esta es la media verdad de los neoliberales, la media verdad de los neopopulistas es que las medidas neoliberales ocasionan miseria. Ambos cuentistas, neoliberales y neopopulistas, creen que con sus medias verdades dicen toda la verdad, cuando falta la otra mitad. En este caso, no se trata de que una verdad exagerada se convierte en mentira, sino de que una verdad incompleta se convierte en mentira. En todo caso, tendríamos que decir que los cuenta cuentistas no solamente adormecen a sus encantados escuchas y lectores, sino que terminan arrastrándoles cada vez más a crisis sin precedentes.

La coyuntura perdida en la tormenta de la crisis

En Bolivia asistimos a una coyuntura electoral dónde se enfrentan dos bandos, los neopopulistas, que han gobernado durante dos décadas, las últimas, y los neoliberales, que han gobernado durante dos décadas, las anteriores. Ambos bandos, como se dice comúnmente, venden su charque. Los primeros dicen que son los portadores del proceso de cambio, que hay que defenderlo, por lo tanto, hay que votar por ellos. Los segundos dicen que los «socialistas», así los llaman a los neopopulistas, sin tener la menor idea de lo que es el socialismo y lo que es el neopopulismo, son los responsables de la crisis económica que azota al país. Por lo tanto se presentan como «salvadores de la patria», en consecuencia, hay que votar por ellos.

En ambos casos, se olvidan de lo siguiente, que por ambos lados, han arrastrado al pueblo a la crisis social. Los segundos, los neoliberales, que son de las anteriores décadas, mediante la ajuste estructural, la privatización de las empresas públicas, de los recursos naturales, del ahorro de los trabajadores, buscando ampliar las privatizaciones en toda la geografía política y el mapa social, incluso intentaron la privatización del agua. Los primeros, los neopopulistas, olvidan que gobernaron las recientes dos décadas, que son justamente las que han ocasionado la crisis económica desatada, tan destructiva que no queda nada en las arcas del Estado, ni en las reservas fiscales de los recursos naturales comprobados. Entonces, en ambos casos, se lanzan, por así decirlo, a las elecciones con sus propios pecados, pero ocultándolos y señalando de culpables a los otros, a los contrincantes en estas elecciones.

El problema es que la crisis es profunda, que neoliberales y neopopulistas son parte de la crisis, son parte del problema. En consecuencia, no hay salida electoral para la crisis profunda que amenaza la pervivencia del país. ¿Donde encontrar las salidas? Por cierto no se encuentran en los causantes de parte de la crisis; se habrían repartido las causas de la crisis. Unos al dejar a la mano invisible del mercado las soluciones, que ellos no pueden dar, pero lo hacen usando el aparato represivo del Estado. Otros al usar la mano perversa del Estado inmiscuyéndose, no solamente en el mercado, sino también en los recursos naturales y en las empresas públicas, corroyendo las instituciones y embarcándose en corrupciones galopantes.

La salida se encuentra en resolver las causas, como parte de las causas, se encuentran en los que ocasionaron sus partes de responsabilidad respectivas de la crisis, los neoliberales y los neopopulistas, es menester deshacerse de ambas causas, que podemos considerarlas por el momento, provisionalmente, subjetivas. Como las causas no terminan ahí, sino corresponden a la raíz de la problemática, que tiene que ver con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, instaurado desde el nacimiento de la misma República, heredado desde la colonia, en consecuencia, es menester abolir el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. ¿Qué significa esto? ¿Industrializar el país, retener los recursos naturales en el país para que sirvan a los procesos productivos y de industrialización? Este objetivo se encuentra en la Constitución Política del Estado, en la parte que corresponde a la Estructura Económica del Estado, donde se define la economía plural, compuesta por la economía pública, la economía privada, la economía social, que sería cooperativa, y la economía comunitaria. Entonces, se plantea una combinación en el proceso de transición, proceso de potenciamiento de y entre las composiciones de economía plural, avanzando, en perspectiva, al fortalecimiento de la economía comunitaria. Para que esto ocurra era menester no solamente la nacionalización de los recursos naturales, que no hubo, que no se dió, puesto que se entregaron los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, a las transnacionales con los Contratos de Operaciones. Era necesario formar una masa crítica de científicos y de técnicos, lo que implicaba una profunda reestructuración del sistema educativo, lo que tampoco ocurrió. En vez de esto, se desordenó de una manera abrumadora el sistema educativo, improvisando la malla curricular, mezclado contenidos, sin el aval ni el sostén de una investigación profunda de la situación y las condiciones en las que se encontraba la educación. La consecuencia fue desastrosa, pues se destruyó el sistema educativo.

Como se puede ver, estamos antes el desplazamiento desbordante de la demagogia, puesta en acción. De la utilización discresional de los recursos del Estado. Del despilfarro proliferante. De la expansión minuciosa de la corrupción galopante, mediante la red extensa de la masa clientelar. Al contrario de lo establecido en la Constitución, lo que se hizo es expandir intensamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es destruir, en definitiva, las posibilidades de la industrialización. Se efectuó, al estilo neopopulista, el saqueo de Bolivia.

Pero no hemos respondido a la pregunta de si la salida es la industrialización. Al respecto hay que tener en cuenta la crisis múltiple del planeta, que es una crisis ecológica, social, política, cultural y económica. ¿Se puede hablar en estas condiciones de industrialización como una tarea para resolver la crisis y para salir de la dependencia? Por otra parte, lo que se llamó industrialización en el siglo XIX es muy distinto de lo que fue la industrialización en el mundo durante el siglo XX, un siglo que experimentó, durante la segunda mitad del siglo XX, las llamadas revoluciones científicas y tecnológicas, cibernéticas y comunicacionales. El impacto de la ciencia es mucho más grande de lo que ocurrió antes, sobre todo por el caudal de conocimientos y lo que podemos llamar las revoluciones epistemológicas de la ciencia. El impacto de las transformaciones tecnológicas es abrumador durante los últimos cincuenta años, las sociedades del mundo han cambiado tanto como si estuvieran experimentando intensamente siglos en poco tiempo. La biología molecular y la nanotecnología corresponden a las ciencias de punta y a las tecnologías avanzadas. La multidisciplina ecológica cuenta ya con un amplio conocimiento de las dinámicas y los ciclos planetarios, por lo tanto, estima el alcance amenazante de la crisis ecológica. Tomando en cuenta todo esto, no se puede hablar de industrialización como salida, puesto que sería parte del problema, ahondandose la crisis, fuera de que no habría tiempo para hacerlo, pues el tiempo de las revoluciones tecnológicas y científicas es vertiginoso y acelerado.

Obviamente que hay que acceder a la ciencia y a los avances de la ciencia contemporánea, también hay que acceder a las transferencias tecnológicas, así como hay que incorporar el conocimiento ecológico y aplicarlo, convertirlo en una ecología en acción y en una ecología política. ¿Cómo se puede hacer esto?

Como hemos dicho muchas veces, en necesario, parar la historia, desandar el camino, comenzar de nuevo, desde el principio, sin renunciar a la experiencia, a lo aprendido, sin renunciar a la ciencia y tecnología. Para esto se requiere de una condición subjetiva imprescindible, la autocrítica colectiva y la pedagogía política social. Ponerse de acuerdo como sociedad y pueblo, consensuar transiciones. Involucrarse solidariamente acompañándonos en una ruta difícil. La recuperación del país, del planeta, de la vida.

Notas

- Fernand Braudel: La dinámica del capitalismo. Fondo de Cultura económica. México. Pág. 9. https://sga.unemi.edu.ec/media/archivomateria/2020/11/26/archivomaterial_202011269393.pdf.

2. Ibídem. Pág. 10.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

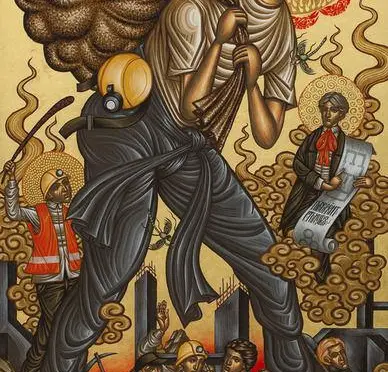

Fotografía: Pradaraul