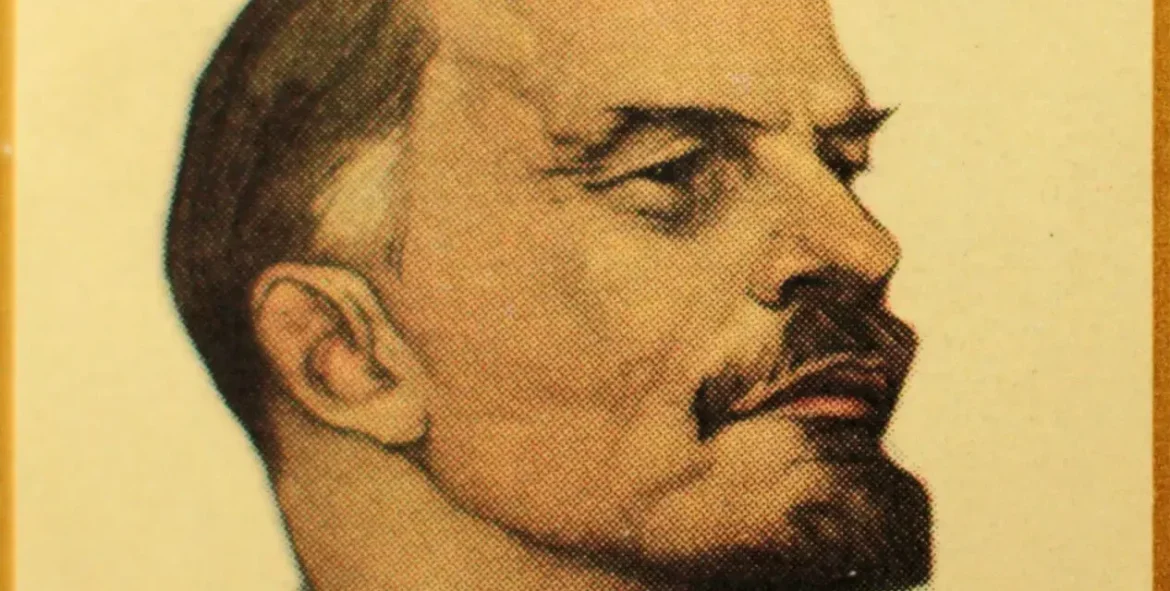

Por: Hanna Perekhoda. 27/02/2025

Con ocasión del centenario de la muerte de Vladimir Lenin, este artículo reexamina sus escritos anteriores a 1917 sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, desde el punto de vista de su contemporáneo ucraniano Lev Yurkevych. Al contrario de la bien conocida polémica entre Lenin y Rosa Luxemburg, la crítica de las opiniones de Lenin sobre la emancipación nacional por los socialistas de las periferias del Imperio ruso ha sido muy ignorada. No es una sorpresa, dados los esfuerzos deliberados del partido comunista ruso para eliminar las voces disidentes y la vieja adhesión del público occidental a las perspectivas del centro imperial ruso. Este prejuicio no sólo ha modelado nuestra comprensión de las revoluciones de 1917 como revolución rusa, sino que también ha influido en nuestra percepción global de la región postsoviética -un hábito intelectual con graves consecuencias políticas, como lo ha mostrado la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022.

La polémica entre dos marxistas -un ruso eminente y un ucraniano muy olvidado- se desarrolló hace cerca de 110 años, pero sigue teniendo una sorprendente actualidad. Este debate no sólo muestra el potencial opresivo de los proyectos universalistas en un contexto imperial, sino también las profundas tensiones en el seno del pensamiento marxista como tal. Pone de relieve cuestiones de estructura y de capacidad de agencia, de diversidad y de unidad, de universalismo y de particularismo que siguen siendo pertinentes para las luchas emancipadoras contemporáneas.

Karl Marx y Friedrich Engels prestaron relativamente poca atención al nacionalismo como problema distinto. Aun reconociendo que el nacionalismo de los oprimidos podía, en algunos casos, contribuir a la lucha de los trabajadores, lo consideraban a fin de cuentas como una ideología destinada a crear una unidad ilusoria entre la clase obrera y la burguesía, ocultando así la naturaleza fundamentalmente antagonista de sus intereses de clase. Esta percepción de la identidad nacional como una falsa conciencia mantenida artificialmente se convirtió en un punto de vista ampliamente aceptado entre los socialdemócratas de diversas tendencias durante décadas[1]. En el seno de la socialdemocracia, los debates sobre esta cuestión venían motivados por la necesidad de formular un programa capaz de evaluar con precisión el momento presente y de identificar las estrategias más eficaces para hacer progresar a la clase obrera hacia la revolución -un desafío que estaba en el centro de los objetivos de Lenin.

Lenin llevó la batalla política en dos frentes. Por un lado, se enfrentó a socialistas judíos, caucasianos y ucranianos que preconizaban la reorganización del partido obrero socialdemócrata ruso (RSDLP) en una federación de partidos nacionales y que, inspirándose en parte en el austro-marxismo, querían integrar el principio de la autonomía extraterritorial de las minorías en el programa del partido. Lenin se oponía firmemente a estas dos demandas, al estimar que conducían a la disolución potencial del partido y, por consiguiente, al debilitamiento del movimiento obrero. Por otro lado, se enfrentó a los miembros que compartían el punto de vista de Luxemburg. Basándose en su análisis de la dinámica económica del capitalismo, Luxemburg sostenía que la dominación imperialista de las grandes potencias creaba no sólo profundas desigualdades sociales, sino también condiciones cada vez más favorables a la lucha de clases y a la victoria del proletariado. En tales circunstancias, toda defensa de los particularismos nacionales estaba en contradicción con la lógica del desarrollo histórico[2]. Para contrarrestar estas tendencias contradictorias, Lenin propuso un doble enfoque: introdujo el principio del derecho de las naciones a la autodeterminación en el programa del partido a la vez que subrayaba la necesidad de la absoluta unidad de los trabajadores de todas las naciones en el seno de una estructura centralizada de partido.

Todavía hoy día los debates socialistas sobre el nacionalismo suelen mencionar la célebre polémica entre Lenin y Luxemburg. Sin embargo, pese a su importancia, el desacuerdo de Lenin con Luxemburg sobre esta cuestión era menos profundo que su divergencia con los austromarxistas y sus discípulos. Eminentes teóricos austro-marxistas, como Otto Bauer y Karl Renner, sostenían que las culturas nacionales, con todas sus características únicas, poseían un valor intrínseco, justificando su preservación y su adaptación en un marco socialista[3]. En cambio, Lenin y Luxemburg compartían una visión del progreso y de la historia en la cual el fin último del desarrollo humano implicaba « promover y acelerar considerablemente el acercamiento y la fusión de las naciones»[4]. Lenin proponía sin embargo una estrategia política distinta, afirmando que el nacionalismo de los grupos oprimidos poseía un potencial único para hacer progresar la lucha contra el Estado burgués y de esta manera acelerar la victoria del proletariado. Preconizaba utilizar la energía de las naciones oprimidas en beneficio de la revolución obrera[5]. Su debate no se refiere por tanto al objetivo último del proyecto socialista, sino más bien a los medios para alcanzarlo.

Se alineó con Loxemburg en lo que se refiere al papel positivo de los grandes Estados en el avance del progreso, considerando que la fragmentación de los grandes Estados existentes representaría un revés para los intereses de la clase obrera. Sin embargo, aunque las ventajas económicas que presentaban los grandes Estados eran demasiado importantes para ser despreciadas, Lenin afirmaba que no había que tener miedo a las separaciones temporales[6]. Además, estas separaciones podrían desde luego ser evitadas si la socialdemocracia de la nación opresora se ganaba la confianza de las naciones oprimidas aprobando su derecho a la secesión, mientras que la socialdemocracia de una nación oprimida abogaría por una « integración voluntaria»[7]. En sustancia, defender en la retórica la separación permitiría en la práctica echar las bases de una futura unificación social y económica.

Es importante recordar que antes de 1917 el objetivo primero de Lenin no era ni producir un análisis teórico completo del nacionalismo, ni proponer una solución práctica al problema de la opresión nacional, ya fuera bajo el capitalismo o el socialismo. Su prioridad era elaborar una estrategia que garantizase la hegemonía política de su partido en el seno de la clase obrera a la escala territorial más amplia posible, con el objetivo último de tomar el poder y extender la revolución al conjunto del globo. En la fase inicial de la revolución, apoyar los derechos secesionistas era una necesidad estratégica para asegurar el apoyo -o al menos la neutralidad- de los grupos nacionales oprimidos en ese momento crítico. En la siguiente fase, una vez tomado el poder, preveía que esos grupos se integrarían naturalmente en un Estado socialista único y centralizado, sin contemplar siquiera la posibilidad de que un Estado optase por mantenerse independiente.

Las tesis de Lenin fueron objeto de vivas críticas por parte de los federalistas y los luxemburguistas. Hay que señalar que, en ambos casos, las figuras críticas más destacadas eran de origen ucraniano. En 1916, Georgii Piatakov y Evgeniia Bosh pidieron la supresión del artículo del programa del partido sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Las maniobras tácticas de Lenin no satisfacían a Piatakov, que privilegiaba la coherencia ideológica. Piatakov se preguntaba cómo se podía defender el derecho de las naciones a la autodeterminación a la vez que se oponía a su aplicación práctica. Para él, la democracia era inaccesible bajo el capitalismo, lo que hacía de los eslóganes democráticos un simple engaño de masas, mientras que bajo el socialismo, con la erradicación de la explotación económica y de la opresión, tanto a nivel de los individuos como nacional, dichos eslóganes no tendrían simplemente razón de ser. Después de la revolución de febrero, Piatakov y Bosh asumieron la dirección del partido bolchevique en Kiev y sus convicciones determinaron en gran parte la posición de la organización respecto del movimiento nacional ucraniano[8].

En vísperas de la revolución de 1917, Lev Yurkevych, teórico marxista ucraniano y miembro fundador del Partido Obrero Social-Demócrata Ucraniano, publicó un folleto examinando de manera crítica el programa de Lenin sobre la cuestión nacional[9]. No sólo analizó los escritos de Lenin, sino que los criticó también a la luz de la práctica política del partido bolchevique. Observó, por ejemplo, que a pesar de su programa declarado, los bolcheviques « nunca han denunciado la opresión nacional» en sus actividades en Ucrania. En una conferencia del partido celebrada en Jarkov, Yurkevych señaló que «no se ha pronunciado ni una sola palabra sobre la opresión nacional de Ucrania y su “derecho a la autodeterminación”». Al contrario, en su opinión los socialdemócratas rusos en Ucrania se han «aprovechado de las consecuencias de esta opresión para extender su influencia»[10].

En efecto, cuando en 1913 Lenin abordó la cuestión de la rusificación cultural y lingüística de los trabajadores y polemizó contra Yurkevych, afirmó que Ucrania era un caso ejemplar para ilustrar su naturaleza intrínsecamente progresista. Explicó que el desarrollo económico había atraído a cientos de miles de rusos étnicos a Ucrania y que esta afluencia había conducido a una asimilación «indiscutible» e «indudablemente progresista». La rusificación transformó al campesino «ignorante, conservador y sedentario» en un proletario «móvil». Para Lenin, la «naturaleza históricamente progresista» de esta asimilación era tan evidente como la «molienda de las naciones en América». Oponerse a este proceso «sería una traición pura y simple del socialismo y una política estúpida, incluso desde el punto de vista de los “objetivos nacionales” burgueses de los ucranianos». La razón es simple: la única fuerza capaz de oponerse a los opresores de los ucranianos -los propietarios terratenientes polacos y rusos- «no es otra que la clase obrera, que reúne tras ella al campesinado democrático»[11].

Varios aspectos del razonamiento de Lenin merecen nuestra atención. El primero es su repentino olvido del carácter imperial del gobierno interno del Estado ruso, cuando compara la rusificación de las poblaciones sometidas al Imperio ruso con el melting-pot americano compuesto sobre todo de comunidades inmigradas. Aplicando la lógica del mercado libre al ámbito socio-cultural, Lenin sostenía que la tarea de los social-demócratas era eliminar los privilegios para todas las lenguas, permitiendo que «las exigencias de los intercambios económicos determinen qué lengua tiene interés conocer en un país dado la mayoría por el bien de las relaciones comerciales»[12]. Yurkevych replica que la rusificación de los ucranianos no es resultado de una decisión voluntaria de individuos libres de toda coacción, sino de la expansión colonial, el desarrollo económico desigual entre la zonas urbanas y rurales, y la coerción política y económica[13]. Abogar por la «igualdad» de las lenguas en el marco de desigualdades sociales y culturales tan profundamente ancladas es confirmar de hecho la ley del más fuerte. Pero lo que Yurkevych percibía como una expresión de cinismo y de imperialismo era para Lenin una posición internacionalista coherente.

Para el dirigente bolchevique, el hecho de que la lengua rusa hubiera sido promovida por el Estado y dotada de toda la infraestructura necesaria para favorecer una cultura literaria de alto nivel, mientras que se obstaculizaba deliberadamente el desarrollo de otras lenguas, no planteaba ningún problema. Incluso llegó a declarar que probablemente estaría a favor de que cada habitante de Rusia tuviera la posibilidad de « aprender la gran lengua rusa»; lo único que no quería era enviar a la gente al «paraíso» por la fuerza. La coerción no haría sino «impedir a la gran y poderosa lengua rusa extenderse en otros grupos nacionales»[14]. Esta posición no debe sin embargo ser interpretada como la expresión de un supremacismo ruso. Es más bien el resultado lógico de una perspectiva que considera las distinciones como obstáculos a superar y que supone deseable un futuro en el que la diversidad se fundirá en un conjunto único y universal. Para Lenin, la lengua rusa representaba simplemente la elección más práctica para alcanzar este ideal pretendidamente no-nacional.

Analizando esta polémica de comienzos del siglo XX desde el prisma de una crítica post-marxista del finales del siglo XX, podríamos afirmar que la posición de Lenin ilustra lo que Cornelius Castoriadis identificaba como una tendencia más amplia en el seno del pensamiento marxista a naturalizar el imaginario social capitalista, con la supremacía de su eficacia[15]. Para Lenin, la lengua se reduce a fin de cuentas a un instrumento funcional para la utilidad económica. Esta perspectiva utilitarista reproduce la lógica capitalista de que todo -incluyendo la lengua, la cultura y las relaciones humanas- debe estar subordinado a la productividad. En este sentido, la posición de Lenin se alinea con una perspectiva capitalista que no valora la cultura más que en la medida en que sirve a los fines de la producción. Al preconizar la eliminación de los privilegios lingüísticos y suponer implícitamente la dominación del idioma ruso, muestra una creencia latente en que la igualdad exige uniformidad.

Yurkevych subrayó las consecuencias políticas prácticas de la posición de Lenin cuando elogiaba la asimilación de los trabajadores a la cultura imperial. En su opinión, aunque la rusificación había permitido a un ucraniano acceder a la educación, y por tanto a algunas ideas progresistas y emancipadoras, no estaba en condiciones de transmitir estas ideas a los miembros de su comunidad campesina de origen. Los ucranianos rusificados experimentaban vergüenza y desprecio no sólo por su cultura y su lengua, sino también, y sobre todo, por su comunidad de origen, lo que les llevaba a dar la espalda a sus necesidades, a sus intereses y a sus aspiraciones. La rusificación del proletariado ucraniano contribuía por tanto, según Yurkevych, a alienar a los trabajadores de las ciudades de sus homólogos rurales, lo que «quiebra la unidad del movimiento obrero y obstaculiza su desarrollo»[16].

Para Yurkevych, cuando los trabajadores de una nación oprimida eran divididos de esta manera se convertían en objetivos fáciles para los partidos reaccionarios nacionalistas que explotaban sus divisiones. Según él, la promoción práctica de la asimilación por parte de los bolcheviques, en paralelo a la retórica sobre la separación, no sólo era hipócrita, sino simplemente perjudicial. Yurkevych señalaba que Lenin interpretaba el derecho a la autodeterminación nacional estrictamente como un derecho a la secesión, a la vez que rechazaba firmemente cualquier llamamiento al federalismo o a la autonomía. En efecto, en su carta privada a Stepan Shaumian, Lenin decía que «el derecho a la autodeterminación es una excepción a nuestro principio general de centralización», que «no debe ser otra cosa que el derecho a la secesión»[17]. Un llamamiento a la independencia era sin embargo considerado peligroso por los marxistas ucranianos, que se limitaron a llamamientos a la autonomía dentro de un Estado federal común. La mayor parte de ellos eran conscientes de que en unas condiciones en que más del 90% de la población ucraniana eran campesinos analfabetos y donde las instituciones democráticas y la conciencia cívica eran prácticamente inexistentes, la independencia total del Estado significaría la victoria de una burguesía extranjera sobre las masas indígenas no organizadas. Para Yurkevych, el radicalismo retórico de Lenin era una manifestación de su desprecio hacia los trabajadores campesinos de las naciones oprimidas. Según él, la posición de los bolcheviques reforzaba el programa de los nacionalistas de derecha en detrimento de las fuerzas progresistas locales.

La polémica pone de relieve otra cuestión crucial del marxismo: ¿qué constituye la clase obrera y quién actúa, en términos prácticos y teóricos, como agente de su emancipación? Lenin y Yurkevych estaban de acuerdo en decir que «la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera». Sin embargo, sus definiciones implícitas de la clase obrera revelan concepciones diferentes de la acción y la emancipación. Lenin contemplaba un proletariado «móvil», que transcendía las identidades locales y las particularidades culturales -una fuerza revolucionaria universal (representada, en la práctica, en el contexto de Ucrania, por el obrero industrial rusófono). En este marco, los campesinos «atrasados» eran considerados como seguidores, que debían ser guiados por ese agente universal hacia la liberación. Para Yurkevych, sin embargo, la verdadera emancipación pasaba por el reconocimiento de las condiciones, de los intereses y de las identidades especificas de las diferentes poblaciones de la clase obrera, incluidos los campesinos ucranianos que constituían la mayoría.

Yurkecych establecía un interesante paralelismo entre las opiniones de Lenin y las de Alexandre Herzen[18], un eminente intelectual ruso que, en 1859, afirmó el «derecho total e inalienable de Polonia a la independencia respecto de Rusia», a la vez que insistía en que dicha separación no era deseable desde su punto de vista. Herzen consideraba que si Polonia se separaba inmediatamente, el movimiento democrático se vería debilitado, lo que reduciría las perspectivas de revolución en Rusia. Estimaba que después de una revolución democrática en Rusia, la secesión de Polonia ya no sería necesaria. Tanto en el caso de Herzen como de Lenin, estas posiciones no estaban motivadas por el nacionalismo gran-ruso o el deseo de dominar a otros pueblos. Se consideraban sobre todo los campeones de un proyecto universalista de emancipación. Sin embargo, ambos compartían la convicción de que su comunidad serviría de agente principal de esta misión liberadora. Ambos pensaban que sería el pueblo ruso -la obschina [comuna] premoderna en el caso de Herzen, o el proletariado ruso moderno en el de Lenin- quien abriría la vía de la liberación, primero para sus vecinos, después para la humanidad entera.

Yurkevych sólo era uno de los muchos socialistas ucranianos, entre ellos algunos bolcheviques, que formularon críticas similares respecto a Lenin[19]. Todos destacaron el contraste entre el elogio teórico de la liberación por abajo y el rechazo práctico a tener en cuenta los contextos locales y los intereses específicos de los grupos no rusos. La concepción de la estrategia socialista de Laclau y Mouffe ofrece un paralelo teórico útil a estas primeras críticas[20], al sugerir que la hegemonía política necesita una coalición de diversas identidades sociales, cada cual conservando sus exigencias específicas y sus particularidades en un marco más amplio de solidaridad. La clase obrera, en esta óptica, no es monolítica sino que constituye un conjunto de grupos diversos. Esta perspectiva cuestiona la noción de un agente de cambio singular universalista y aboga en cambio por un modelo en el que la acción se expresa en contextos históricos y culturales específicos. Requiere un enfoque democrático y auto-organizado de la liberación. En la crítica de Yurkevych, vemos una articulación precoz de los riesgos de un enfoque único del socialismo -un enfoque que cuando se aplica a contextos (post)imperiales, refuerza la opresión en lugar de desmantelarla.

Una breve cita de las resoluciones de la Conferencia conjunta del Comité Central del POSDR y de los dirigentes del partido, en verano de 1913, puede ilustrar el potencial autoritario de la concepción marxista de las leyes históricas del desarrollo, que Castoriadis criticaría más tarde. Estipula que el derecho de las naciones a la autodeterminación «no debe en ningún caso ser confundido con la oportunidad de la secesión de una nación dada». Es el partido quien «debe decidir sobre esta última cuestión exclusivamente en base a los méritos de cada caso particular, conforme a los intereses del desarrollo social en su conjunto y a los intereses de la clase proletaria por el socialismo»[21]. Y puesto que los bolcheviques consideraban su organización como la vanguardia del proletariado, la única dotada para comprender la lógica de la historia y los verdaderos intereses de la clase obrera, correspondía a fin de cuentas a la dirección del partido determinar si una lucha de liberación nacional dada era legítima. En otras palabras, suponiendo que la historia tiene una dirección objetiva conocida y reivindicando una comprensión científica de esta trayectoria, los dirigentes se consideraban a sí mismos y a sus organizaciones como los intérpretes de la necesidad histórica, lo que les confería la autoridad para imponer una vía correcta a los mismos grupos que pretendían representar[22]. Esto muestra un desprecio por la autoactividad de la población, así como la creencia latente de poseer la autoridad para concebir la sociedad desde arriba y para tratarla como un objeto a organizar y dirigir racionalmente en función de las necesidades de una fuerza impersonal de la Historia. Este enfoque instrumental trata a las poblaciones como trampolines de un proyecto más vasto, en vez de como agentes autónomos con sus propias aspiraciones legítimas y capaces de actuar de manera independiente. En otras palabras, en lugar de romper con el imaginario capitalista, perpetúa una lógica de control racional[23].

Según Yurkevych, la «adulación de los socialistas rusos hacia los grandes Estados y el centralismo» socavó cualquier perspectiva internacionalista auténtica[24]. Lenin, al pretender «no sólo acabar con la fragmentación de la humanidad en pequeños Estados y el particularismo de las naciones, no sólo acercar a las naciones, sino también realizar su fusión», se posicionó no ya como portavoz del internacionalismo, sino del «sistema moderno de centralismo de las grandes potencias»[25]. Esta crítica revela una tensión más profunda sobre el significado mismo de la modernidad y del progreso. Expone diferentes hipótesis sobre el telos último del desarrollo humano -¿significa el progreso la unificación racional de diversos grupos en una entidad singular y cohesiva, o permite la coexistencia de grupos diversos y por tanto potencialmente divergentes?

Una primera concepción considera a los Estados centralizados y las sociedades homogeneizadas como el resultado inevitable del progreso humano, y a la diversidad como un obstáculo a ese progreso. En este sentido, refleja un «fantasma de totalidad»[26] en que el ideal es un orden universal obtenido eliminando las particularidades y consolidando las entidades más pequeñas en un sistema unificado y racionalizado. Otra concepción contempla la modernidad como compatible con el pluralismo, la diferencia y la descentralización. Esta visión de la modernidad da importancia al gobierno local, la participación democrática y las estructuras descentralizadas que permiten a los diferentes grupos controlar su destino en un marco cooperativo. Más en general, refleja un escepticismo respecto al ideal totalizante, insistiendo en los peligros potenciales de la búsqueda de un modelo universal que elimina las particularidades[27].

Podría decirse que Lenin y otros bolcheviques acabaron por reconocer y permitir a las diferencias contribuir al proyecto soviético, como lo muestra la introducción de la Nueva Política Económica (NEP) y de la korenizatsiia [indigenización] después de la precaria y costosa victoria en la guerra civil. No obstante, hay que mirar más allá de los árboles para ver el bosque: el objetivo último del proyecto bolchevique seguía siendo la fusión de todas las diferencias en una totalidad única y unificada en la que todas las distinciones significativas -y por tanto toda potencial de conflicto- deberían desaparecer y desaparecerían. No cambió el objetivo, sino el horizonte temporal: si en 1917 parecía realizable en un futuro próximo, en 1923 se había vuelto un objetivo más lejano. La diversidad era tolerada a condición de que acabase por ser transcendida. Bajo Stalin la prudencia anterior fue abandonada en favor de un impulso agresivo para eliminar cualquier elemento percibido como una amenaza a la unidad. El impulso totalizante se desencadenó entonces plenamente.

Hay que señalar sin embargo que la idea de que el socialismo contendria una esencia totalizante «inherente» es falsa. Como afirmó Castoriadis, la modernidad no es un proyecto monolítico, sino una tensión dinámica y permanente entre significaciones concurrentes: el impulso hacia el control racional y la homogeneidad por una parte, y el potencial de pluralismo, autolimitación y autonomía democrática por otra[28]. El socialismo, en tanto que proyecto moderno, contiene dos lógicas en su seno, lo que significa que no está ligado a una visión totalizante. Si el socialismo debe cumplir su promesa de emancipación, como sugieren Laclau y Mouffe, debe aceptar que toda unidad sea un resultado contingente y provisional, nunca resuelto definitivamente. En este sentido, las estructuras políticas no deberían ser vehículos destinados a imponer una vía correcta, sino que deberían estar abiertas a una crítica permanente. La capacidad del socialismo para resistir a la totalización depende por tanto de su compromiso en favor de la multiplicidad y el cuestionamiento, reconociendo la diversidad y el antagonismo como esenciales en el tejido social. Este enfoque implica sin embargo que el socialismo democrático contiene siempre los gérmenes de su propia pérdida. Ahí es donde reside, para Castoriadis, el aspecto trágico de la democracia: las mismas condiciones que permiten una renovación continua la exponen también al riesgo de ser aprovechada por fuerzas que pueden explotar sus libertades para imponer un sistema cerrado y totalizante donde no se permite el cuestionamiento[29].

La influencia duradera de las ideas de Lenin en el pensamiento de la izquierda radical tiene profundas repercusiones en la manera como son comprendidas -y en muchos casos mal comprendidas- las cuestiones de diversidad, autonomía y autodeterminación. Es cierto que a mediados del siglo XX, los teóricos críticos occidentales comenzaron a reexaminar los argumentos de Rosa Luxemburg, de las comunidades consejistas y de otros que habían previsto los peligros del centralismo a medida que se enraizaban en la práctica de los bolcheviques. Sin embargo, a pesar del creciente reconocimiento de que es esencial un compromiso en favor de la diversidad, para impedir que los movimientos emancipadores se transformen en dictadura, los críticos de izquierda del marxismo-leninismo han sido lentos en comprender no sólo sus dimensiones autoritarias, sino también imperialistas.

Históricamente, la izquierda occidental se ha interesado más por las perspectivas del centro imperial ruso que por las de las periferias. Por consiguiente, dando prioridad a las perspectivas de Moscú y San Petersburgo, la izquierda occidental ha perpetuado muchas veces los ángulos muertos imperiales de sus homólogos rusos. Considerar las luchas de emancipación nacional a través de los ojos de los marxistas rusos puede, por ejemplo, llevar a no reconocer el valor intrínseco que la soberanía, la autonomía y la especificidad cultural pueden representar para las poblaciones oprimidas.

Como hemos visto más arriba, antes de la toma del poder por los bolcheviques, los socialistas ucranianos ya habían expresado sus inquietudes en cuanto a las tendencias autoritarias e imperialistas de la teoría y la estrategia política bolcheviques. Argumentaron que una sociedad auténticamente socialista debía encontrar un equilibrio entre la unidad y el respeto de la diversidad política y cultural, advirtiendo que el desprecio de estas diferencias conduciría inevitablemente al autoritarismo y a la traición de los ideales emancipadores. La falta de evaluación crítica del imperialismo soviético por parte de la izquierda se puede atribuir en parte al hecho de que estas primeras advertencias de los socialistas no rusos en las periferias imperiales fueron despreciadas o simplemente rechazadas. Su reconocimiento revela una tradición socialista más rica y más diversificada, que destaca la importancia de equilibrar la unidad y la diversidad -una cuestión que sigue siendo pertinente hoy día, tal como lo era a comienzos del siglo XX, y lo seguirá siendo sin duda en el futuro.

Hanna Perekhoda es una historiadora originaria de Donetsk, en Ucrania, y doctoranda en la Universidad de Lausanne (Suiza). Su investigación doctoral trata de las luchas hegemónicas por la territorialidad de Ucrania y la definición de sus límites orientales durante la revolución de 1917 y la guerra civil, con un interés particular en los antagonismos en el seno del partido bolchevique. Además de sus trabajos universitarios, ha escrito sobre la agresión de Rusia contra Ucrania, que sitúa en un contexto histórico más amplio.

Traducción: viento sur

[1] Haupt, Löwy y Weill, Los marxistas y la cuestión national, 1848-1914.

[2] Luxemburg, La acumulación del capital.

[3] Blum y Smaldone, Austro-Marxismo.

[4] Lenin, Obras completas. Volumen 22, 324.

[5] Haupt, Löwy y Weill, Los marxistas y la cuestión national, 1848-1914.

[6] Lenin, Obras completas. Volumen 20, 423.

[7] Lenin, Obras completas. Volumen 22, 347.

[8] Soldatenko, Georgii Piatakov.

[9] Iurkevych, Rosiisʹki Sotsial-Demokraty.

[10] Ibid. 27, 37.

[11] Lenin, Obras completas. Volumen 20, 30-1.

[12] Ibid, 21.

[13] Iurkevych, Rosiisʹki Sotsial-Demokraty, 36.

[14] Lenin, Obras completas. Volumen 20, 72-3.

[15] Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad.

[16] Iurkevych, Rosiisʹki Sotsial-Demokraty, 37.

[17] Subrayado por Lenin. Obras completas, volumen 19, 501.

[18] Iurkevych, Rosiisʹki Sotsial-Demokraty, 12-18.

[19] Ver, por ejemplo, Shakhrai y Mazlakh, Sobre la situación actual en Ucrania; y Shahrai, Revoliutsiia.

[20] Laclau y Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista.

[21] Lenin, Obras completas. Volumen 19, 429.

[22] Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad.

[23] Para otra formulación de esta idea, ver Scott, Seeing Like a State.

[24] Iurkevych, Rosiisʹki Sotsial-Demokraty, 24.

[25] Ibid, 28.

[26] Laclau y Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista.

[27] Hay que reconocer que la concepción de la modernidad que da la prioridad al pluralismo y la descentralización está llena de contradicciones internas. Una exploración completa de estas complejidades supera el marco de esta discusión. Para un examen más profundo de estas contradicciones, ver, por ejemplo, Bauman, Modernidad y ambivalencia.

[28] Castoriadis, World in Fragments, 37-8

[29] Ibid, 93.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Viento sur