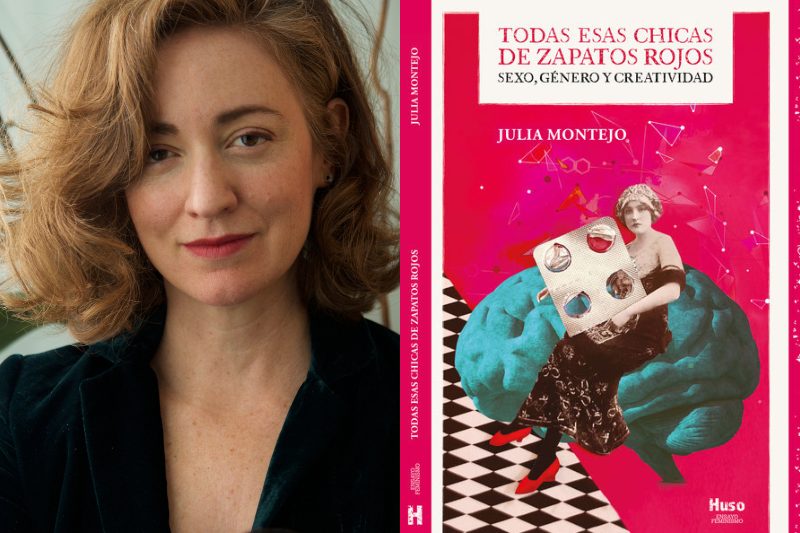

Por: Sarah Sidki-Alaoui Arriaga. 05/02/2024

«Lo personal es el mejor azuce intelectual», así comienza ‘Todas esas chicas de zapatos rojos’ (Huso Editorial), la última publicación de la escritora y cineasta Julia Montejo. Un ensayo sobre la relación entre la fisiología femenina y la producción artística e intelectual en la que Montejo (Pamplona, 1972) se sumerge en una investigación, impulsada por una curiosidad desprejuiciada, que intenta entender la complejidad del cuerpo femenino y la influencia de las hormonas en la creación literaria.

«Durante estos años de investigación he descubierto que la manera en la que interpretamos las mujeres nuestras hormonas femeninas y sus procesos fisiológicos representan una metáfora compleja y controvertida de las distintas maneras que tenemos de interpretar qué es ser mujer en el siglo XXI», explica Montejo a Efeminista.

La autora recoge los testimonios de 39 escritoras, desde Sylvia Plath hasta Rosa Montero, y da forma a las variables más importantes que atraviesan la creación literaria y cómo ésta es el puente entre el cuerpo y la mente.

«Todas esas chicas de zapatos rojos»

Pregunta (P).- ¿En qué momento sintió el impulso de investigar sobre la influencia de las hormonas en nuestro cuerpo y en la actividad creativa?

Respuesta (R).- Al darme cuenta de que el cuerpo de la mujer seguía siendo ignorado como lugar del que surge la creación, que había una resistencia a admitir que un trabajo intelectual, y más el de la mujer, podía verse influido por su fisiología, de manera directa o indirecta. Al mismo tiempo, me resultó paradójico encontrar el testimonio de grandes escritoras como Ursula K.Le Guin, Silvia Plath, Adrienne Rich, Margaret Atwood… Todas habían escrito sobre el tema sin considerar la influencia, y coincidencia, de que en esos momentos creativos especialmente fértiles, las hormonas habían tenido algo que ver. Lógico por otra parte, dado el lugar al que había quedado relegado el cuerpo de la mujer con las tesis ilustradas.

P.- ¿Hasta qué punto cree que las diferencias hormonales entre hombres y mujeres determinan el proceso creativo de cada persona?

R.- Déjame aclarar que hablamos de hormonas sexuales. Hay otros muchos tipos de hormonas que nos recorren y que, por supuesto, también pueden afectar la escritura. Los hombres y las mujeres compartimos la revolución de la pubertad. A partir de ahí, un hombre sano navegará socialmente en un cuerpo estable. La mujer, sin embargo, experimenta cambios a lo largo de su ciclo menstrual que afectarán su sensibilidad, su manera de percibir el mundo o de sentirse en él. Abortos y embarazos, o la etapa del climaterios son momentos de vulnerabilidad y/o cambios que producen desestabilizaciones internas. El cuerpo siempre tenderá a recuperar el equilibrio pero necesita tiempo.

La literatura es también el lugar en el que la escritora se encuentra, elabora sus preguntas y, en definitiva, recupera el equilibrio. Con esto, no quiero decir que las mujeres sean más creativas que los hombres por el hecho de tener estrógenos. Pero las hormonas femeninas son un catalizador de inestabilidad, por una parte, y por otra, conforman nuestro cuerpo de mujer, y el género es un foco permanente de conflicto que estimula la pulsión artística.

Más allá de la genética

P.- En la primera parte habla de escritoras y literatas como Pizarnik, Virgina Woolf, Sylvia Plath, todas resultaban tener problemas relacionados con la salud mental como depresión, trastorno bipolar etc. ¿Cree que afectan las hormonas y la fisiología en el desarrollo de estas patologías?

R.- Definitivamente, sí. La vulnerabilidad psicológica producida por las alteraciones hormonales en épocas de incomprensión y atravesadas, además, por estereotipos de género que relegaban a las mujeres a posiciones subordinadas, han sido detonantes claves en muchas de estas patologías. Hoy sabemos que, más allá de una predisposición genética para la enfermedad mental, esta solo se detona si se dan una serie de circunstancias de vida.

Mi libro se titula precisamente ‘Todas esas chicas de zapatos rojos» por los versos de Anne Sexton, que también se suicidó, porque explica con dolorosa belleza el drama de tantas mujeres que se niegan a aceptar los roles y el lugar que les han asignado por el hecho de haber nacido mujer. La frustración, la impotencia, la dependencia económica y el convencimiento de que no podrán desarrollarse y cumplir sueños ha sido y suele ser letal para las creadoras.

Portada «Todas esas chicas de zapatos rojos» Editorial Huso

Fisiología y creatividad

P.- ¿Cómo afectan estas diferencias a la hora de crear personajes femeninos?

R.- Umm, esta es una gran pregunta. Abre el melón de qué personajes estamos preparados para crear. Sinceramente, creo que si de la pluma de hombres tan poco feministas como Leopoldo Alas o Tolstoi, salieron maravillas como Ana Ozores o a Ana Karérina, el ser capaz de escribir bien no tiene sexo. Es una cuestión de interés por el prójimo, agudeza psicológica y talento. El lector y la lectora son inteligentes y sensibles. Sabrá detectar qué personajes se creen y cuáles no.

P.- Dice que lo central de su ensayo “es lo subjetivo que se superpone sobre los procesos fisiológicos, es decir, cómo interpretamos las mujeres nuestra menstruación, los embarazos, abortos o la menopausia (…)” Qué cree que influye más en el proceso creativo: ¿la fisiología o la percepción sobre nuestro cuerpo?

R.- Yo no estaba en condiciones de valorar datos objetivos en un laboratorio. Mi investigación se circunscribe en los estudios culturales. No sé siquiera si eso hubiera sido posible porque la variables epigenéticas y psicológicas que rodean a las hormonas son demasiado complejas.

«No es lo mismo crear bajo el síndrome de la impostora, que estar convencida de que lo que producimos tiene valor»

Lo único que podría hacer, y que desde el punto de partida de la creación es interesante, era interpretar esa subjetividad sobre el propio cuerpo e intentar comprender por qué, en ocasiones, es tan distinta entre una mujer y otra. Precisamente, esa subjetividad nos habla de nuestras herencias, de quiénes creemos ser, del lugar que ocupamos en el mundo, de las dificultades que encaramos a la hora de construir nuestra autoría… La percepción de nuestro cuerpo y de quienes somos definitivamente es muy importante a la hora de escribir. Afectará a lo que escribamos y a cómo lo escribimos. No es lo mismo crear bajo el síndrome de la impostora, que estar convencida de que lo que producimos tiene valor. Más aún, la manera que tengamos de defender nuestro trabajo, también es definitiva para tener una carrera. Y en ese sentido, históricamente las mujeres no hemos pisado con fuerza la arena pública.

Comunicar a través del cuerpo

P.- ¿Intervienen y afectan estas variables fisiológicas en otros ámbitos de la vida menos creativos?

R.- Tenemos más necesidad de comunicar cuando nos sentimos solos, vulnerables, frágiles, cuando necesitamos el calor del grupo, cuando necesitamos sentirnos queridos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Necesitamos ser relevantes o importantes para alguien. El arte es comunicación, pero la comunicación va mucho más allá del arte y encuentra sus maneras. El ser humano necesita expresarse, comunicar. Es una necesidad absolutamente vital.

Las mujeres no hemos tenido la esfera pública para hacerlo y hemos encontrado otros canales dentro del mundo doméstico, que era en el que estábamos confinadas. Quizás nuestra voz no interesaba ser escuchada allá fuera, pero siempre hay otras maneras de contar y comunicar.

Por ejemplo, a veces lo hemos hecho a través de la comida, esas madres que preparan platos elaborados con mimo y maestría y te despiden con taperes para toda la semana aunque nunca verbalizan que te quieren. O creando hogares agradables con detalles personales que hablan de nosotras, o de las personas que queremos. Tejemos, bordamos, decoramos… la belleza y los detalles personalizados que rodean nuestro día a día, a menudo, han salido de una mano femenina.

Yo creo que cualquier inestabilidad que atraviesa el cuerpo de una mujer, ya sea de origen fisiológico o relacionado con su circunstancias va a ser canalizada a través de la expresión, del tipo que sea. La alternativa sería contraria a la vida.

P.- ¿Cree que sus hormonas han afectado al proceso creativo de “Todas esas chicas de zapatos rojos”? Sí es así, ¿de qué manera?

R.- Mis propias hormonas y mis sensaciones has sido el catalizador de este libro. Yo misma percibía que había momentos en los que estaba especialmente ansiosa por ponerme a escribir, que lo necesitaba. También he experimentado la frustración durante la etapa de cuidado de los niños por no poder hacerlo. En momentos de vulnerabilidad, fisiológica o emocional, siempre he sentido que un buen día de escritura, era un buen día. Al margen de lo que sintiera o sucediera a mi alrededor.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Efeminista