Por: Vania Sánchez, Níobe Enciso, Pablo Bernardo y Eduardo Durán. CEMEES.org. 22/10/2020

La pobreza es el gran problema de México. Su causa está relacionada fundamentalmente con la mala distribución de la riqueza porque si bien, México enfrenta problemas de productividad del trabajo, es un país con ingreso per cápita medio. Los principios neoliberales no excluyen el combate a la pobreza. Los gobiernos neoliberales la enfrentaron con programas asistenciales, focalizados y condicionados, que sirvieron para paliar los estragos de la pobreza absoluta o extrema mediante transferencias de diverso tipo a los grupos más vulnerables. Esta política redujo la pobreza extrema en el momento de su aplicación; pero no resolvió el problema de la pobreza que siguió creciendo a medida que empeoraba la distribución de la riqueza, a medida que aumentaba la desigualdad.

La pobreza es una situación de carencia o insatisfacción de necesidades económicas y sociales. En general se distinguen 1) la pobreza absoluta, la carencia se define con base en un conjunto de necesidades económicas mínimas de subsistencia; y 2) la pobreza relativa, la carencia se establece con base en los recursos y necesidades de supervivencia, de bienestar y desarrollo humano históricamente desarrollados por la sociedad. La desigualdad, aunque emparentada con la segunda, se define como la distribución asimétrica de recursos. Es importante notar la diferencia de conceptos. La igualdad puede darse bajo condiciones de pobreza absoluta o es posible erradicar la pobreza absoluta sin eliminar la desigualdad. Sin embargo, los vínculos entre pobreza relativa y desigualdad son más estrechos; esto es así porque todo aumento en la desigualdad amplía la diferencia en la asignación de recursos, aumentando con esto el número de personas en pobreza relativa.

La pobreza es la contradicción social más visible de nuestra sociedad dividida en dos clases: de un lado, los dueños de los medios para producir riqueza y de otro, los trabajadores asalariados, que no pueden llevar al mercado otra mercancía más que su fuerza de trabajo. El capitalismo funciona sobre la base de la competencia que instiga el desarrollo tecnológico para elevar la productividad del trabajo. Esto provoca que la proporción de capital destinada a los salarios disminuya progresivamente y que los capitales individuales tiendan a acrecentarse y fusionarse. La acumulación de capital produce una población trabajadora excesiva para sus necesidades de explotación, para su demanda de trabajo. El contingente de trabajadores desempleados, disponibles y dispuestos siempre para ser explotado es producto de la acumulación, del desarrollo del capitalismo mismo. Sobre este ejército de desempleados se mueve la ley de oferta y demanda de trabajo que resulta en una tendencia a la baja del salario real. Así, la “ley del mercado” incrementa la pobreza y el grado de desigualdad.

Aún en el caso más favorable para el trabajador, en el que al crecer el capital productivo crecieran la demanda de trabajo y el salario, la pobreza relativa aumentaría también. “Este veloz crecimiento del capital productivo provoca un desarrollo no menos veloz de riquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales. Por tanto, aunque los goces del obrero hayan aumentado, la satisfacción social que producen es ahora menor, comparada con los goces mayores del capitalista y con el nivel de desarrollo de la sociedad en general. Nuestras necesidades y nuestros goces tienen su fuente en la sociedad y los medimos, con – siguientemente, por ella. Y como tienen carácter social, son siempre relativos” (Marx, 1865).

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, fundamento del neoliberalismo, el mercado es el mecanismo de distribución del ingreso más eficiente; a través de él cada participante percibe la parte en la que contribuyó en la producción social, a saber, el salario para los trabajadores y el beneficio para los dueños del capital. Con libertad económica o de mercado, el crecimiento económico sería el máximo posible (el crecimiento potencial) y, aunque un sector concentre la riqueza, a fin de cuentas, toda la sociedad se verá beneficiada porque aumentarán la inversión, el empleo y la productividad de este. Desde esta perspectiva, el ingreso de los hogares —la pobreza de unos y la riqueza de otros— sería responsabilidad de los individuos, de sus habilidades y decisiones sobre la acumulación de factores productivos (de ahorro, años de estudio, etcétera). Siguiendo esta teoría, la pobreza y la desigualdad pueden ser un resultado del funcionamiento de la economía de libre mercado y, dado que la fuente son las decisiones individuales, también sus costos deberían asumirse individualmente.

El discurso político de AMLO enfatiza a la pobreza como uno de los principales problemas de México. Para él, la causa de ésta es la corrupción del sistema, la imbricación del poder político con el económico y el neoliberalismo. En Economía moral (2019) concluye después de un largo recuento de la corrupción política: “este bandidaje oficial produjo una monstruosa desigualdad económica y social”. Plantea, entonces, que la solución está en la instrumentación de políticas de transferencias monetarias “sin intermediarios”, pues ha sido la corrupción de estos lo que ha hecho fracasar esta política social en el pasado. En lo que sigue revisamos las políticas referidas al acceso a la alimentación, educación, salud y vivienda, cómo han cambiado con el gobierno de la “Cuarta Transformación” y cuáles son las perspectivas de la situación del bienestar de los mexicanos.

El combate a la pobreza

Hace 25 años, según el BM, 21% de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza de ingreso; con este método de medición, de pobreza unidimensional, en 2018 la población pobre sería de 1.7%. Esta es una magnitud tan increíble, dadas las condiciones de la gran mayoría de mexicanos, que revela cuán deficiente es ese enfoque para medir la pobreza. A partir de 2008, el Coneval usa el método multidimensional[1]. El resultado fue que el 44% de la población vivía en situación de pobreza en 2008 y 42%, en 2018. Esta reducción de 2.5% se ha asociado a los programas sociales para la reducción de la pobreza; por los resultados, esta es una estrategia lenta y costosa. “En el caso de México, el éxito relativo de los programas focalizados no ha alcanzado por sí solo para superar la pobreza. Si la tendencia de los últimos años se mantiene estable, llevará 22 años superar la pobreza extrema[2] y 78 erradicar cualquier tipo de pobreza” (Lomelí, 2010).

Los programas sociales para la reducción de la pobreza tienen su origen en 1973; el primero fue el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (PIDER), vigente hasta 1982. Entonces la pobreza se entendía como un problema rural y de falta de acceso a alimentos; para su combate se crearon la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) en 1977, y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), creado en 1980. La crisis y el recién ensayado neoliberalismo provocaron que estos programas fueran eliminados, hasta 1988 que Carlos Salinas de Gortari presentó el Pronasol, con el objetivo de abatir la pobreza de las zonas indígenas y rurales y de la población de las zonas áridas y urbanas. El programa tenía seis componentes básicos: alimentación, salud, educación, vivienda, proyectos productivos y empleo.

El modelo de programas basados en Transferencias Monetarias Condicionadas y Focalizadas (TMCF), que representa la saga de programas Progresa-Oportunidades-Prospera, se fijó el objetivo de romper la trampa de la pobreza mediante la acumulación de “capital humano” de los individuos a través de acciones en los aspectos de alimentación y educación. Las TMCF requieren un diseño e implementación técnicos con base en los criterios del diseñador de política sobre los componentes, las características y la magnitud de los apoyos, por un lado, y de selección de los beneficiarios, los mecanismos de registro y de revisión que se han de cumplir para obtener los apoyos. Esta política implicó la separación de las políticas de desarrollo social, centradas en estos programas de transferencias, de la política de desarrollo económico. Los críticos de este enfoque no dejan de objetar la focalización, en la que se incurre en errores de selección y se provocan nuevos niveles de desigualdad entre los hogares pobres; además de que la focalización es costosa y, en un país de pobreza generalizada, carece de sentido (Boltvinik, Damián y Jaramillo, 2019).

Aunque estos programas lograron reducir la pobreza extrema mientras estuvieron vigentes, su fracaso salta a la vista: la pobreza se hereda generacional – mente. A pesar de aumentar el acceso a la educación y la salud, el programa no logró que los beneficiados salieran de la pobreza. “Al menos 7 de cada 10 mexicanos que nacen en el peldaño más bajo de la escalera socioeconómica del país, no logran superar la condición de pobreza durante su vida” (CEEY, 2019). El problema es que estos programas se concibieron considerando que la pobreza era un problema individual, de capacitación de los trabajadores, de capital humano acumulado. Sin embargo, a pesar de aumentar el nivel de escolaridad promedio, el mercado laboral no ha logrado absorber a la PEA en condiciones de empleo decentes.

La impronta de la “Cuarta Transformación” a la política de combate a la pobreza, basada igualmente en transferencias, es la anunciada universalidad y la monetización de dichas transferencias a fin de eliminar a los “intermediarios” y a la “corrupción” del sistema. No hay diferencia cualitativa en la política de desarrollo social que está instrumentando el gobierno federal de AMLO; hay, por otro lado, problemas con la configuración de los padrones de beneficiarios y la puesta en marcha de los programas, pues muchos de ellos funcionan sin reglas de operación y sin padrones conocidos. La pretendida universalidad, sin embargo, sí ha dado lugar a una diferencia cuantitativa, que se traduce en un incremento del gasto público.

El presupuesto aprobado para 2018 en gasto social fue de 82,729 millones de pesos distribuidos entre la Sedesol (46,899 millones de pesos: 56%), la SEP (29,448 millones de pesos: 36%), y la Secretaría de Salud (6,382 millones de pesos: 8%). El programa atendió a 6.8 millones de hogares (20.6% del total) y a 24.98 millones de personas. La Tabla 1, presenta los recursos destinado a los programas denominados prioritarios que maneja la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol). El presupuesto supera el de los sexenios anteriores. La apuesta por la universalidad es costosa e insuficiente, ningún programa alcanza al total de la población objetivo en estas condiciones.

La pobreza en México escalará como consecuencia de la crisis económica y su agudización con la pandemia del COVID-19. Cerca de 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo se perdieron entre marzo y junio de 2020; de estos, 1.1 millones eran empleos formales. En julio de 2020 había 14 millones de trabajadores disponibles. De los empleos formales perdidos 84% eran empleos con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos. Esta pérdida es más aguda en magnitud y velocidad que en ninguna otra anterior. La falta de empleo y su precarización fustigarán el incremento de la pobreza. De acuerdo con el Coneval, habrá un incremento de más de 8.9 millones de nuevos pobres por ingresos concentrados en las zonas urbanas marginadas y entre 6.1 y 10.7 millones de personas, que ya eran vulnerables, caerán en pobreza extrema. Todo lo avanzado en los programas de Progresa-Oportunidades-Prospera se perderá con la crisis actual.

Sin cambiar la estrategia fracasada de combate a la pobreza no se puede sino augurar un nuevo fracaso. Las transferencias, sean monetarias o en especie, permiten a los hogares adquirir bienes y servicios en lo inmediato, pero una vez consumidos esos satisfactores, los hogares se hallan con las mismas carencias y con la misma incapacidad para satisfacerlas que antes. Se subsidia el consumo, sin crear condiciones para que los hogares tengan los medios para satisfacer sus necesidades más adelante. Esta política además atomiza a los pobres, pone un velo sobre la comunidad de sus problemas, sobre la naturaleza social de las causas y las soluciones al problema de la pobreza. En una sociedad capitalista, con el grado de desarrollo tecnológico que tiene la nuestra, la capacidad productiva de los individuos está condicionada por el nivel de capital tecnológico al que pueda acceder en las unidades productivas, por la inversión de las empresas y el acceso a estas mediante el empleo; así que la solución no puede ser individual.

Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.

[1] Existen diferentes métodos de medición de la pobreza que se pueden clasificar en tres rubros: línea de la pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el multidimensional. Antes de que el Coneval fuera la institución oficial encargada de medir la pobreza, cada dependencia utilizaba el método que considerara adecuado. Coneval utiliza el multidimensional y sus dimensiones son la del bienestar (ingreso monetario) y carencias sociales (contempla la salud, la educación, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios de la vivienda y el acceso a la alimentación).

[2] La pobreza extrema se refiere a la condición en la que no se tiene para adquirir los alimentos necesarios y se tienen tres o más carencias sociales.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

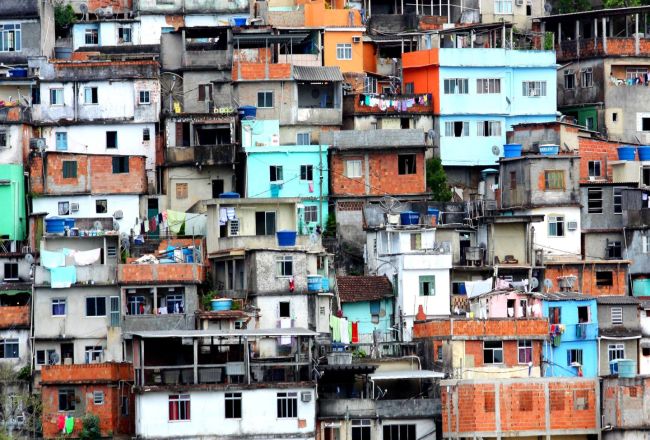

Fotografía: CEMEES.