Por: Adam Tooze. 19/03/2025

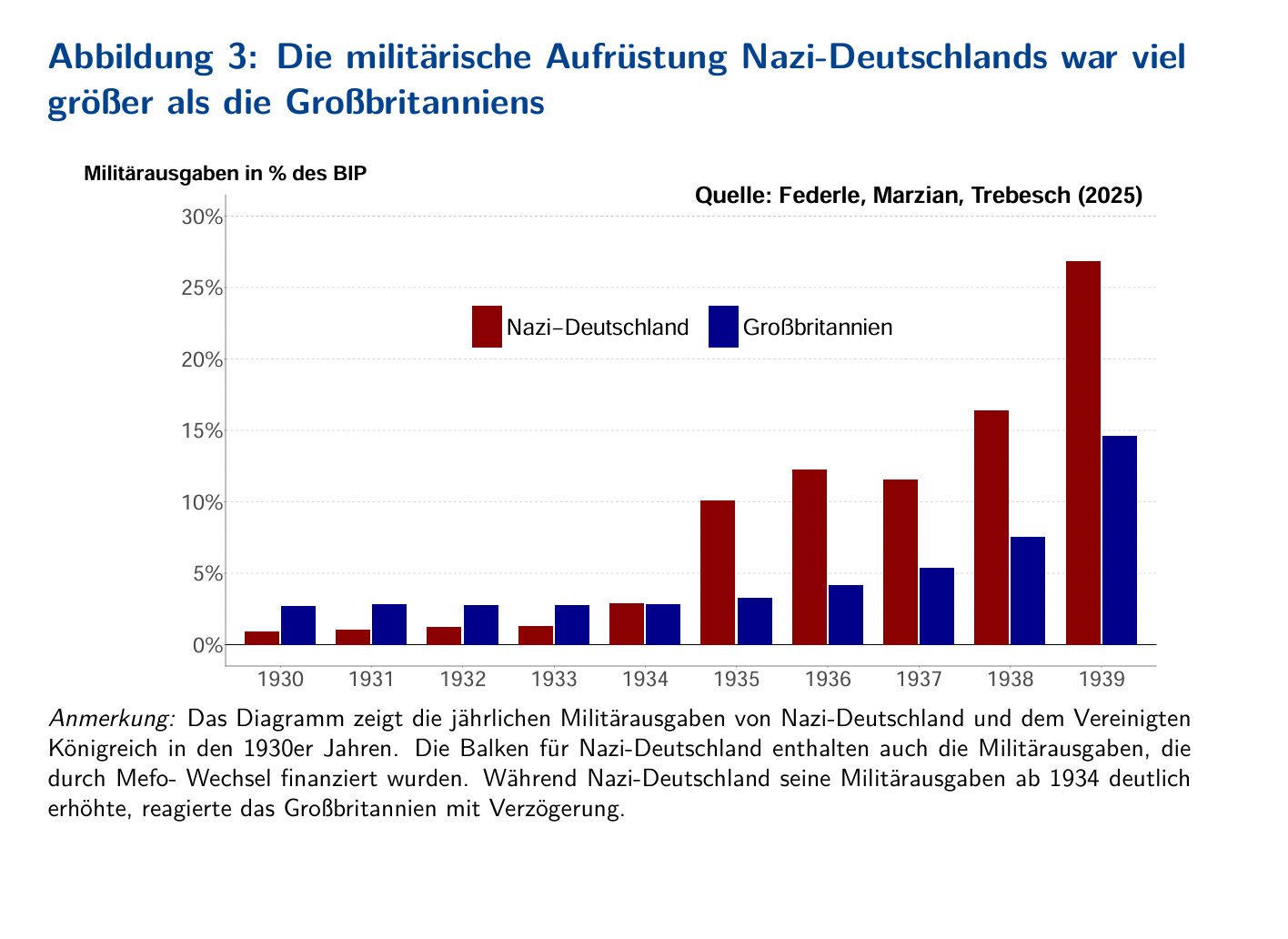

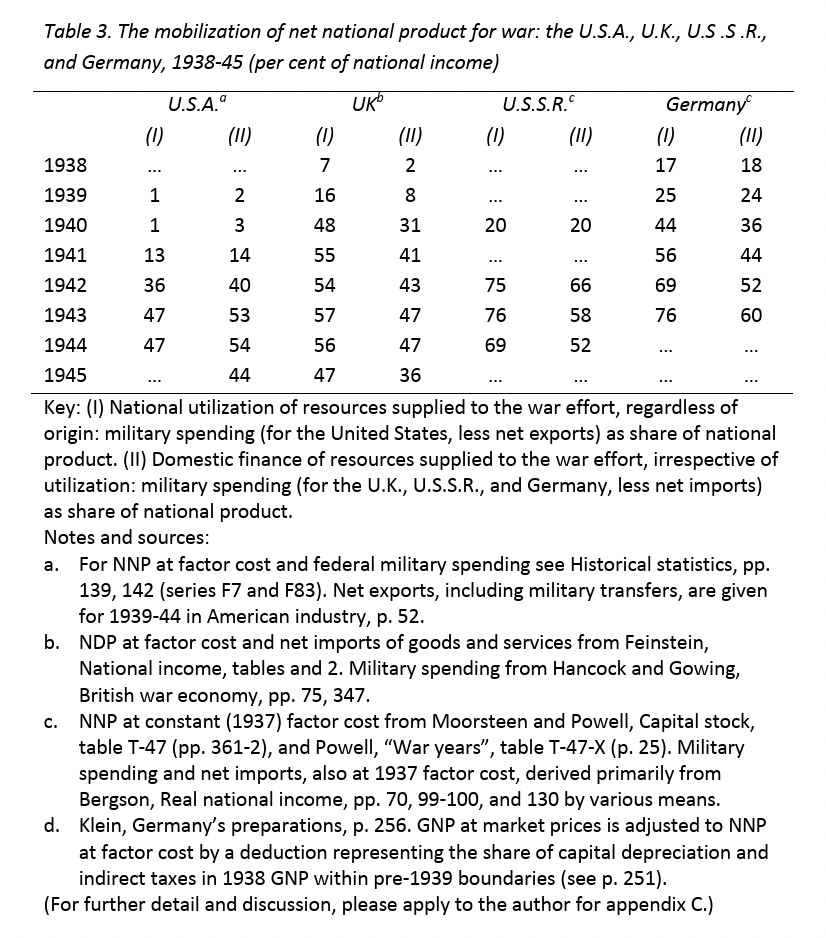

“¿Cómo evitar las trampas del apaciguamiento?”“¿Cómo evitar el destino de la Gran Bretaña democrática, superada en gasto por la Alemania nazi en la década de 1930?”

(Título: El rearmamiento de la Alemania nazi fue mucho más grande que el de Gran Bretaña)

Fuente: Marzian & Trebesch 2025

“¿Cómo debería prepararse Europa para la nueva economía de guerra?”

“¿De verdad queremos que Alemania se reame? ¡Recuerde lo que paso la última vez!”

Varios momentos en las conversaciones de las últimas semanas me han traido a la mente y me han hecho querer buscar la historia, no como fuente de verdades atemporales o analogías recurrentes, sino para proporcionar contexto y explicar cómo hemos llegado aquí.

Frente a nuestro actual desconcierto y desorientación, las experiencias históricas de mediados del siglo XX, evocadas por referencias a las “economías de guerra” y la agresión nazi, sirven como puntos de referencia histórico-intelectual que, en su peso y drama, “se encuentran con el momento”. Pero al mismo tiempo nos consuelan en su familiaridad. Debido a que son “conocidas”, están destinadas a iluminar la niebla en la que estamos.

Pero, ¿y si son, de hecho, fata morgana, espejismos oscuros del pasado que confunden en lugar de iluminar la discusión?

Lo primero es comenzar con una revisión de la realidad sobre las “economías de guerra” y las lecciones a aprender de la década de 1930.

¿Qué es una economía de guerra?

En el caso más extremo, como, más recientemente, durante la guerra civil siria, una economía de guerra es aquella en la que la guerra se convierte en economía y la economía se convierte en guerra. Todas las líneas fronterizas se disuelven y la violencia militar se utiliza para el autoenriquecimiento inmediato por parte de los señores de la guerra, cuyas actividades dictan todas las demás formas de producción y distribución.

En circunstancias más asentadas, como en las economías de guerra “clásicas” de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, se conserva alguna apariencia de división entre la vida militar y la civil, las esferas política y económica. En este caso, las economías de guerra no se refieren a la disolución de la economía en tiempos de paz en la guerra, sino a la movilización de esa economía para un gigantesco esfuerzo de guerra. Los economistas preparan planes. La macroeconomía adquiere una importancia nueva e histórica. La producción se desvía. Las mujeres trabajadoras sustituyen a los hombres que son reclutados para el ejército. El comercio y el consumo quedan restringidos. Los mercados son reemplazados por el racionamiento, etc.

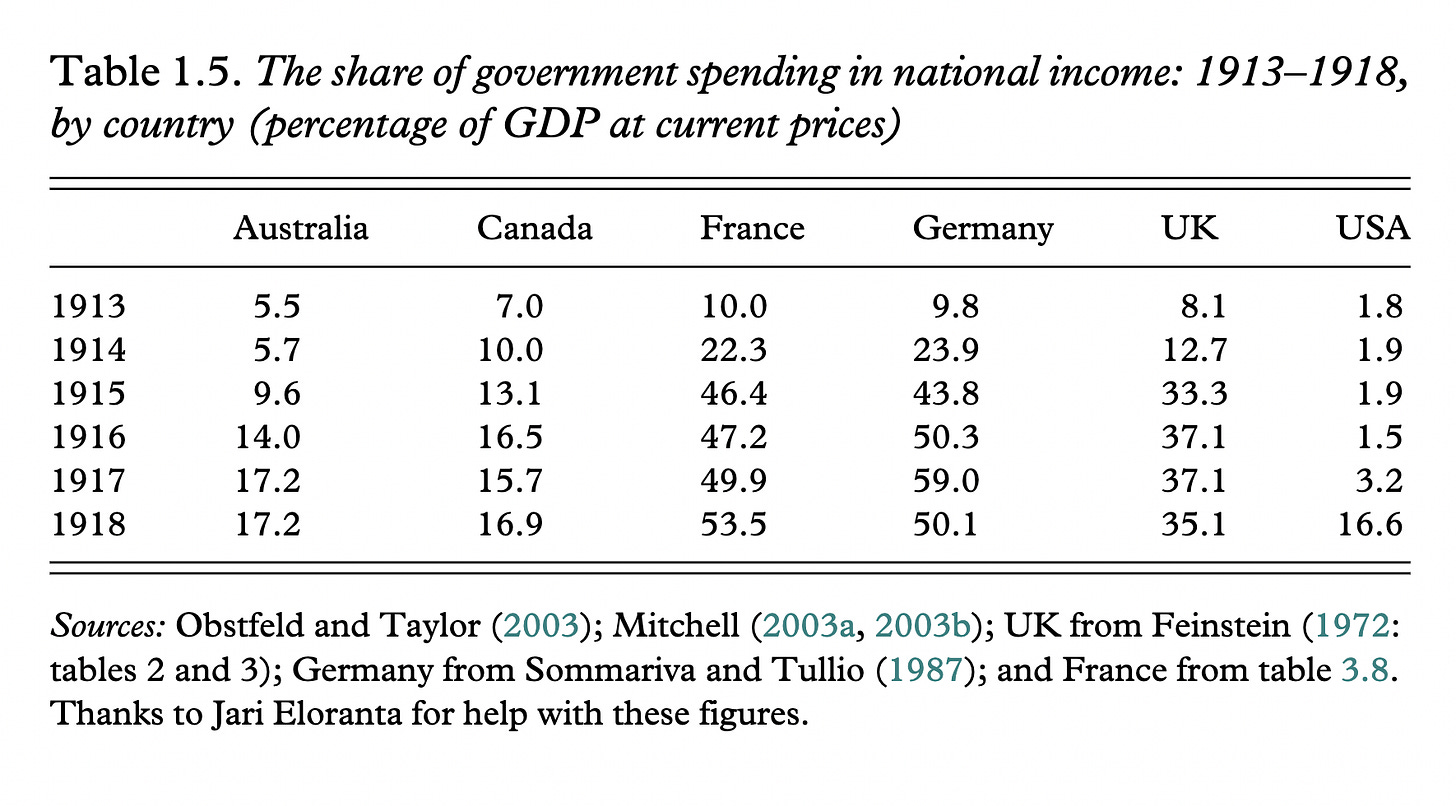

Ya durante la Primera Guerra Mundial, por lo que las estadísticas nos permiten medir, era “normal” que los estados combatientes movilizaran entre el 30 y el 40 por ciento de la producción para los fines de guerra. El gasto militar se representa en la siguiente tabla por el aumento del gasto público como porcentaje del PIB entre 1913 y 1918.

Fuente: Harrison y Broadberry 2005

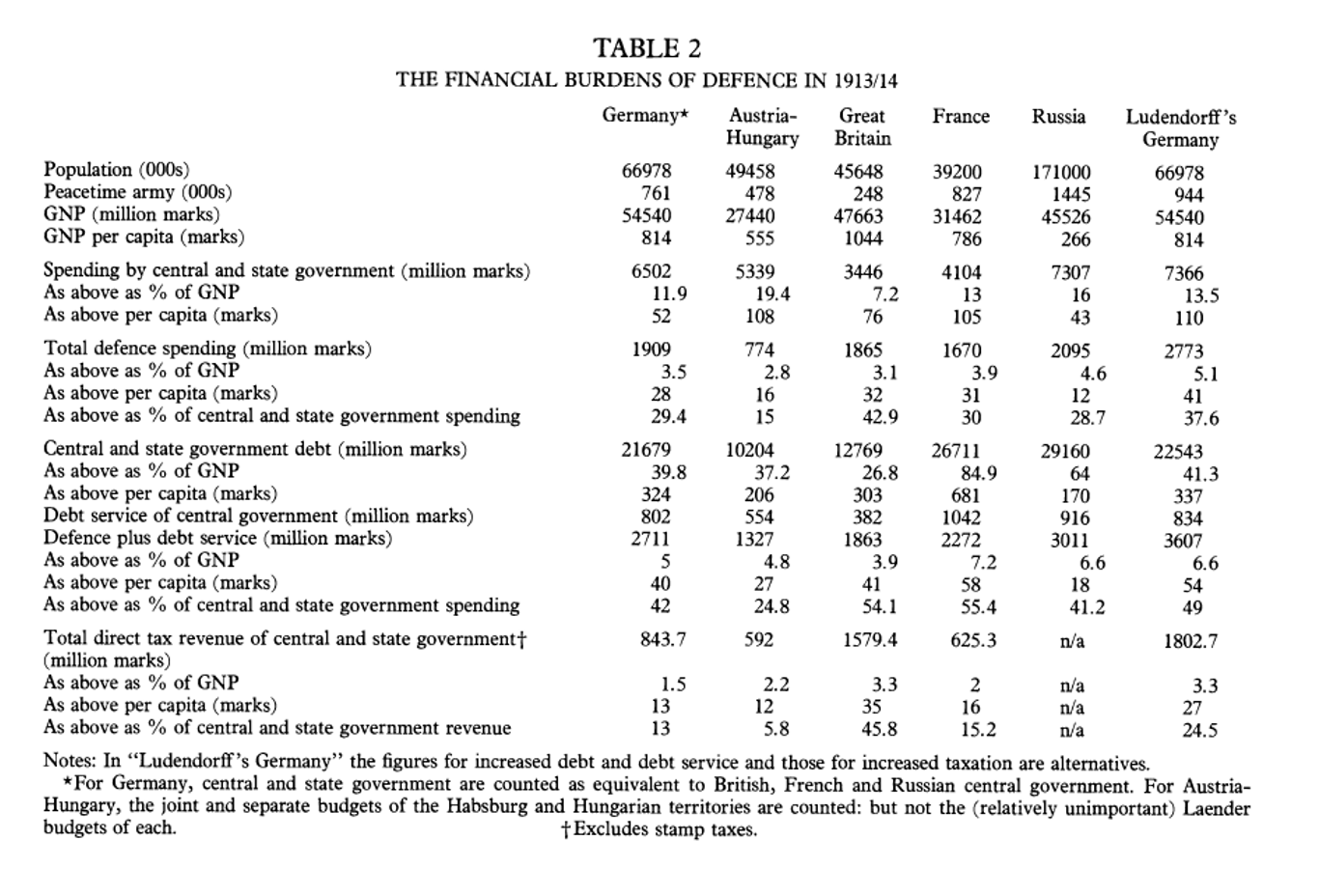

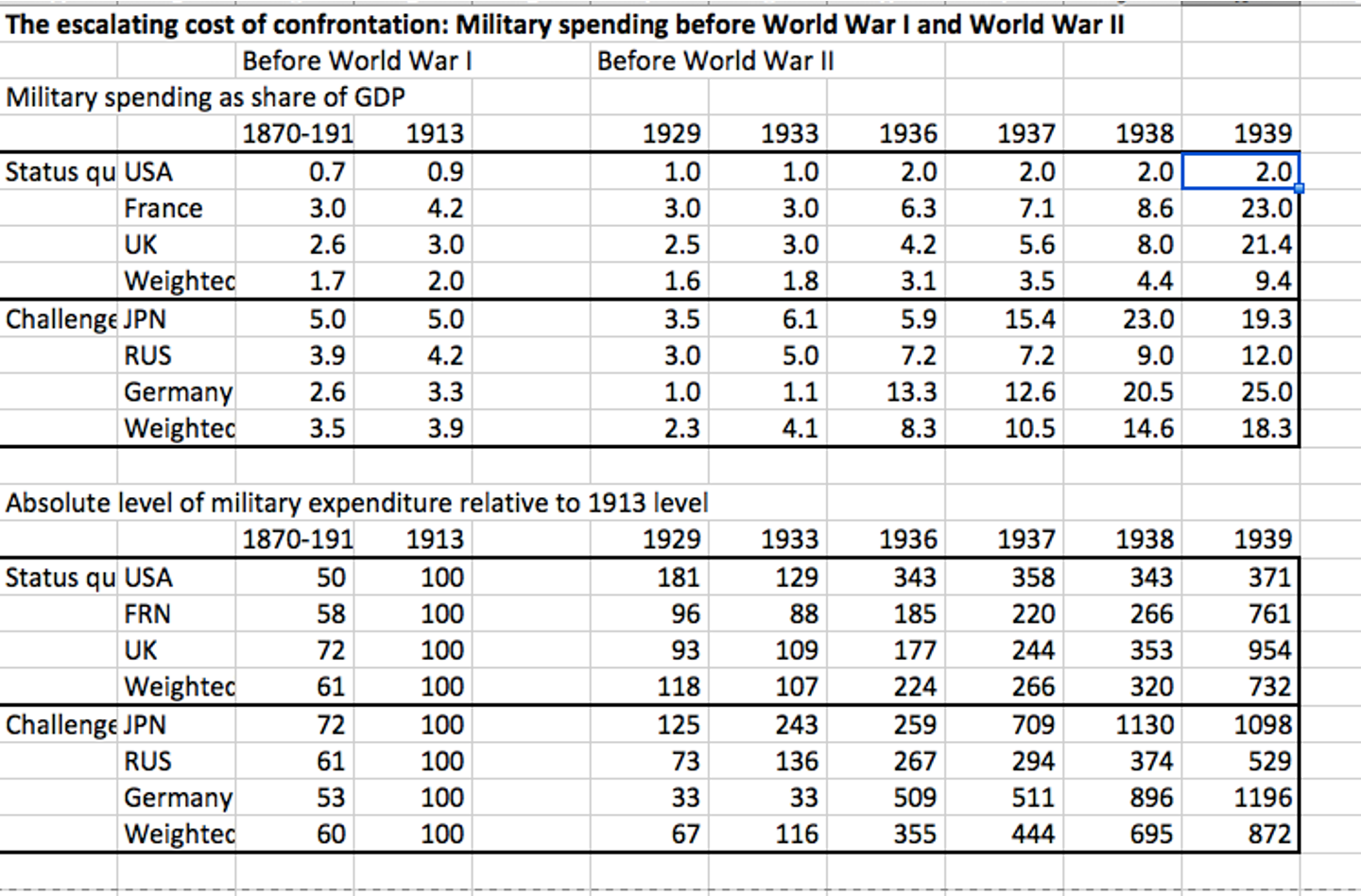

En 1914-1918 este nivel de movilización fue un shock devastador. Antes de 1914, las grandes potencias mantenían establecimientos militares grandes y competentes. Construyeron flotas de acorazados y mantuvieron a cientos de miles de hombres en armas. Pero en este apogeo del militarismo clásico, rara vez gastaban más de 3-5 puntos porcentuales del PIB en el ejército. En términos proporcionales, su gasto era comparable al de los miembros de la OTAN en las décadas de 1970 y 1980. En términos absolutos, debido a que estas eran economías que operaban en niveles de ingresos medios bajos en términos modernos, su gasto era mucho más bajo que más tarde en el siglo XX.

Antes de 1914, tenebrosos profetas ya imaginaban una guerra total, pero la planificación oficial se basaba en que la guerra sería corta y se decidiría en el campo de batalla. No fue hasta el otoño de 1914 cuando la horrible realidad de una guerra total prolongada se impuso. En 1916, en las batallas de material (Materialschlachten) en Verdún y en el Somme, el desgaste material y humano se convirtió en el principio militar dominante.

Para muchos combatientes – el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, Alemania y Rusia – la desintegración del frente interno bajo el peso de las presiones económicas y sociales y el agotamiento material del propio ejército pondrían fin a la guerra en medio del colapso revolucionario.

La lección no paso inadvertida para los contemporáneos. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias liberales instaladas dirigidas por el Imperio Británico y los Estados Unidos impulsaron el desarme terrestre combinado con un monopolio del poder naval estratégico. Esa combinación, esperaban, aseguraría su hegemonía global a un precio asequible, sin el esfuerzo de una movilización más radical.

Las potencias desafiantes lideradas por la Unión Soviética y luego la Italia fascista, la Alemania nazi y el Japón Imperial imaginaron su política, por el contrario, como proyectos de movilización total. Los teóricos militares alemanes de entreguerras tomaron prestada de la Unión Soviética la idea del Wehrstaat (estado de defensa). Una vez que el rearme comenzó en serio a principios de la década de 1930, hicieron realidad esas visiones. El gasto en “tiempo de paz” se eleva a niveles nunca antes vistos. No era un error, sino una característica de la estrategia de apaciamiento británica que tardaran en responder. Apostaron su propia estrategia a largo plazo en el equilibrio económico y las fuerzas estratégicas de alta tecnología de largo alcance, tanto en el mar como en el aire.

Tooze Dluge 2014.

En última instancia, la estrategia británica prevalecería, aunque únicamente en combinación con los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero incluso si permitió que Gran Bretaña estuviera en el lado ganador, como estrategia de disuasión fracasó. Progresivamente, de 1936 a 1939, la disuasión se rompió y el mundo se lanzó a un conflicto con niveles de movilización incluso mayores que los de la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética, la Alemania nazi y el Japón imperial operaban regímenes inhumanos de movilización total.

Mark Harrison compiló una de las fuentes de referencia estándar para la movilización económica en la Segunda Guerra Mundial. Sus cifras son impresionantes.

Debería ser inquietante, por decir lo menos, que el rearme nazi y la era de las “economías de guerra” sean invocados como puntos de referencia de sentido común para la política de defensa de Europa hoy en día.

De hecho, nada similar a la movilización de las décadas de 1930 y 1940 es contemplado actualmente, incluso por los planificadores militares europeos más audaces. Por muy buena razón, no es el rearme nazi, sino los niveles de gasto de la era del apaciguamiento británico los que ofrecen un punto de referencia sensato para la Europa actual. El gasto del rearme nazi fue desequilibrado, desordenado, carecía de dirección estratégica y empujó al liderazgo militar alemán al borde del motín. De manera bastante sensata, en 2025, los partidos de Alemania están regateando por un presupuesto que podría elevar el gasto en defensa al 3 o 4 por ciento del PIB, no al 30 o 40 por ciento. Referirse a esto como “economía de guerra” es enturbiar las aguas.

A menos que el equipo de DOGE de Musk impulse recortes realmente significativos en el presupuesto del Pentágono, el nivel previsto de gasto en la Bundeswehr sería poco más que el presupuesto de defensa rutinario de los Estados Unidos, en términos proporcionales.

Además, si Rusia es el principal antagonista, estas son proporciones perfectamente sensatas.

Aunque Moscú está librando una gran guerra contra Ucrania, lo está haciendo con un gasto militar que alcanza mucho menos del 10 por ciento del PIB, al menos según informan los datos oficiales. Muy por debajo de los niveles de “economía de guerra”. La economía de Rusia, aunque tiene capacidades en industrias clave y mucho petróleo y gas, es pequeña en comparación con la economía de la UE. A su debido tiempo, será necesario un esfuerzo europeo mucho más pequeño para igualar fuerzas con Rusia. Europa tiene déficits tecnológicos clave y tiene mucho que aprender de la experiencia en el campo de batalla de Ucrania, pero esto no requiere una “economía de guerra” masiva y omnicomprensiva, sino una política industrial inteligente y un aprendizaje urgente de las lecciones de los endurecidos soldados en batalla de Ucrania.

Alemania debe hacer una contribución a la defensa de Europa que sea proporcional a su tamaño y riqueza. Eso significa que Alemania haga la mayor contribución, no en términos per cápita, sino en peso general. Esto no significa que Alemania domine. No es mucho más grande que sus vecinos y es significativamente más reacia a comprometerse con la defensa que los polacos, que tienen como objetivo un gasto en defensa del 5 por ciento del PIB. Francia, Italia y España también harán contribuciones significativas. La mano de obra y la capacidad industrial de Europa del Este también pueden desempeñar un papel clave.

¿El rearme de Alemania plantea un desafío fundamental para el equilibrio de poderes europeo? Ciertamente es un cambio. Pero deberíamos recordarnos sobre qué se construyó la historia de éxito del período de posguerra.

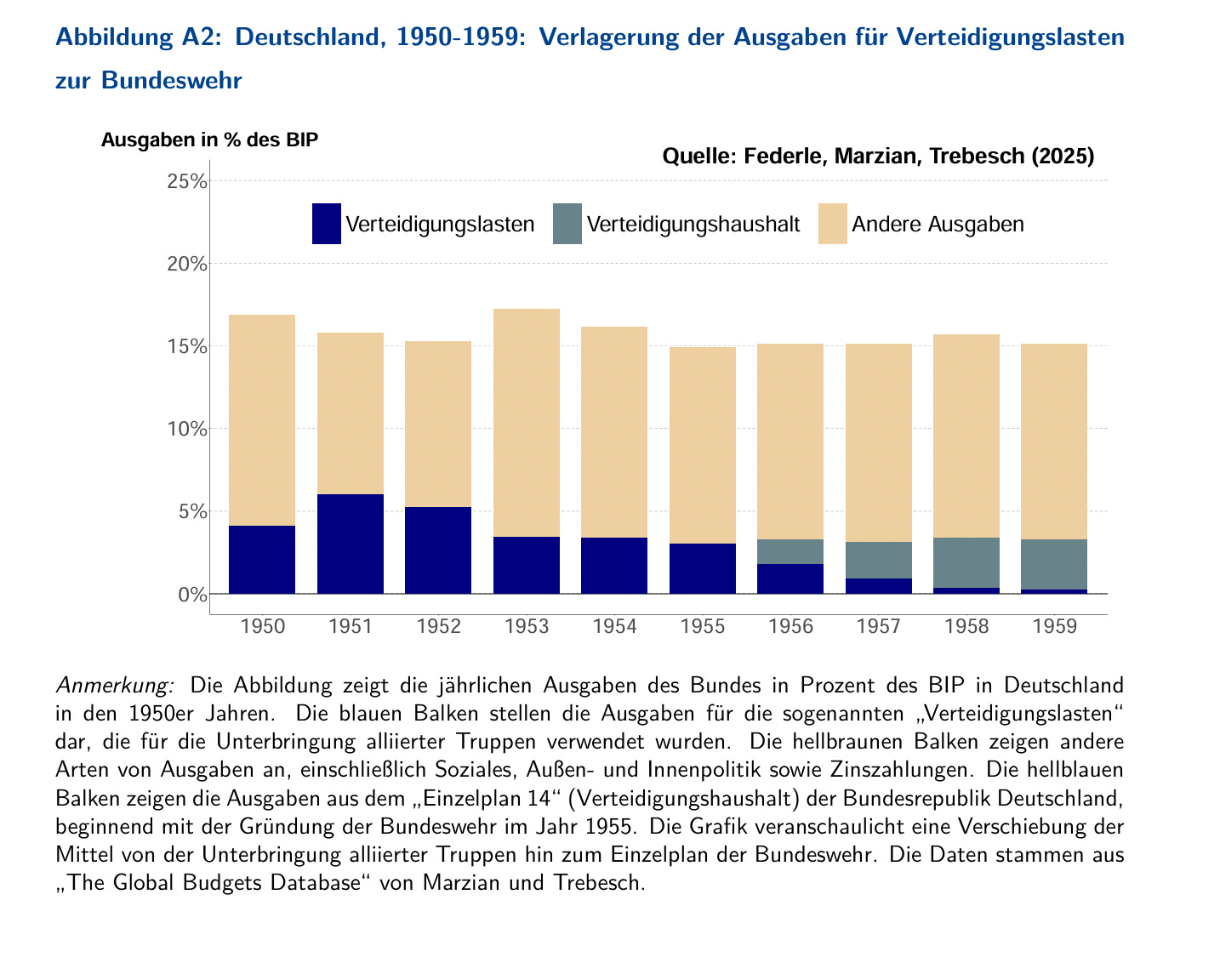

Es un mito que la República Federal (o la RDA) fuera desarmada o quedase libre de los costes de defensa. Lo más cerca que ha estado es desde la década del 2000.

Fuente: Marzian & Trebesch 2025

En los primeros días después de la Segunda Guerra Mundial, ambas Alemanias hicieron una gran contribución a sus costes de defensa. Inicialmente, esto tomó la forma de pagos presupuestarios por los costes de ocupación. Luego construyeron sus propios ejércitos. Al hacerlo, utilizaron el armamento de sus patrocinadores, los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también se conectaron directamente con la historia militar de Alemania. En términos de escala, la estructura militar general de la República Federal recordaba a la de la Alemania Imperial (Kaiserreich).

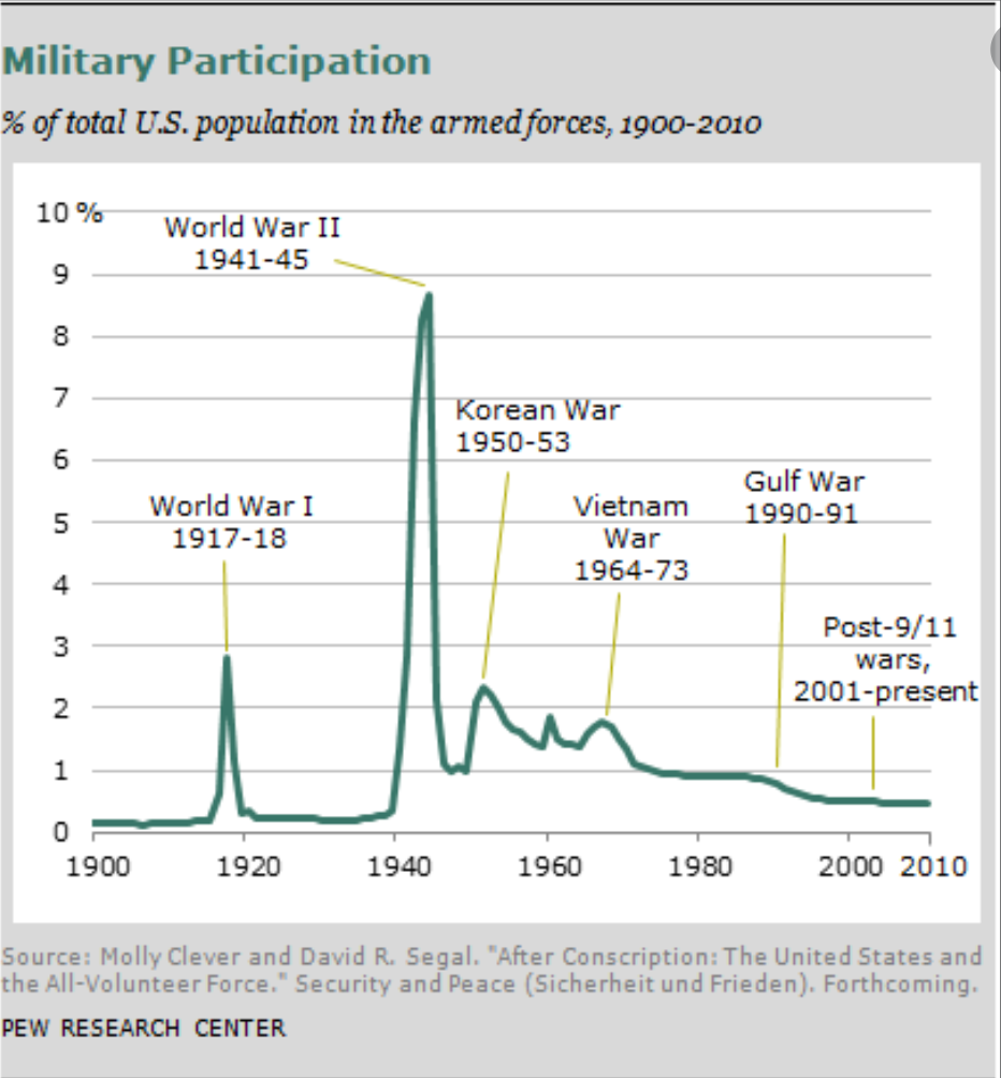

Alemania Occidental era una potencia militar europea “normal” con un gran ejército permanente basado en un período de reclutamiento universal seguido del servicio de reserva. A lo largo de la década de 1980, era inusual que los hombres jóvenes eligieran la objeción de conciencia. El militarismo común todavía era la norma.

En la década de 1980, la Bundeswehr desplegó una fuerza de 500.000 soldados, con una fuerza de guerra basada en un llamamiento a la reserva de 1,3 millones de hombres. A nivel organizativo, las formaciones blindadas y mecanizadas de la Bundeswehr siguieron el modelo de la Wehrmacht. La fuerza principal estaba organizada en 3 cuerpos de 12 poderosas divisiones con 36 brigadas y poco menos de 3.000 tanques de batalla de primera clase.

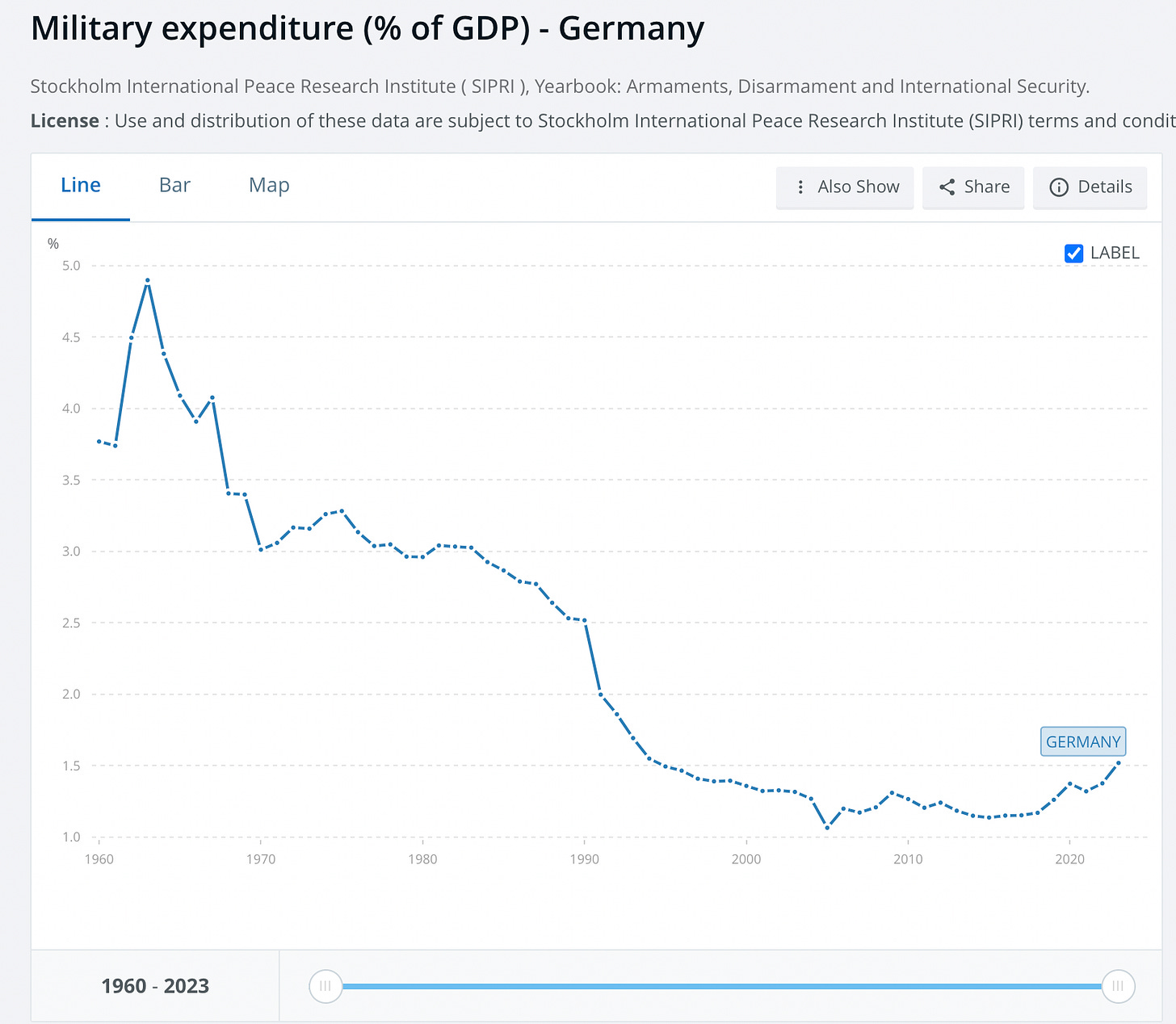

En términos de la carga económica, las cifras son igualmente “normales”. El gasto en defensa en Alemania Occidental alcanzó su punto máximo a principios de la década de 1960, poco menos del 5 por ciento. Luego se estacó en el 3 por ciento del PIB a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Todas estas son cifras que no habrían sido sorprendentes en la Alemania Imperial. Lejos de estar desmilitarizada, Alemania Occidental era un estado normal, contenido en el poderoso sistema de alianzas de la OTAN. Lo que no ocurrió fue la movilización total de la era nazi. Pero esa fue la excepción, no la norma del militarismo moderno.

Este modelo tampoco estaba confinado a Alemania. En la era del servicio militar obligatorio de la Guerra Fría en los Estados Unidos, la proporción de la población en uniforme era ligeramente mayor que la de Prusia antes de 1914. Alemania Occidental continuó esa tradición y aportó su peso.

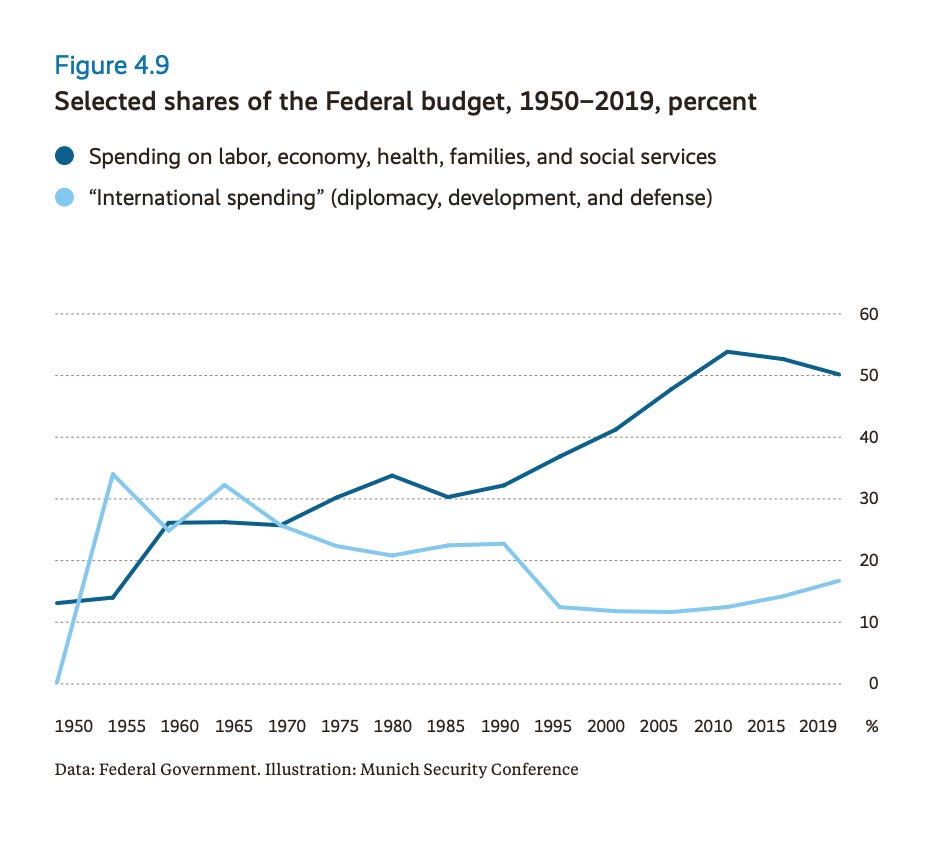

El poder militar estaba en el corazón de los estados en la era de “posguerra”. Como ha señalado David Edgerton, no fue hasta la década de 1960 o más tarde cuando el bienestar se sobrepuso a la guerra en los estados modernos. También fue cierto en Alemania Occidental. Como parte del presupuesto estatal alemán, no fue hasta la década de 1970 cuando los “costes sociales” superaron las “funciones externas” del poder estatal y la seguridad nacional.

En la década de 1980, la Bundeswehr era el ejército más grande de Europa y generalmente se pensaba que era altamente competente, pero esto no se veía como una amenaza para el orden europeo, sino como una contribución vital a la OTAN. Ayudó, por supuesto, que los Estados Unidos estuvieran poderosamente comprometidos con la OTAN y que los británicos, franceses y estadounidenses tuvieran tropas estacionadas en Alemania.

Cuando terminó la Guerra Fría, contrariamente a los temores expresados en ese momento, Alemania no explotó la situación para establecer su dominio europeo. En cambio, utilizó el dividendo de paz. Pero el punto importante es que la desmilitarización y la dependencia total de los Estados Unidos no definieron la política de seguridad de la República Federal desde el principio. Es un desarrollo relativamente reciente.

Las estimaciones actuales sitúan a toda la fuerza necesaria para reemplazar al contingente estadounidense en Europa en 330.000 soldados o 55 brigadas. Es un desafio. En la actualidad, Alemania apenas puede reunir una sola división preparada para el combate. Pero llegar a un punto en el que los grandes estados europeos puedan defenderse de manera competente no requiere desatar los demonios de la Segunda Guerra Mundial. Requiere volver a algo más parecido a la normalidad de Europa en la era de la disuasión de la OTAN en las décadas de 1970 y 1980.

No se trata de subestimar el cambio o el desafío. Las realidades de finales de la Guerra Fría no eran cómodas. Cualquier persona de cierta edad recordará la terrible sombra del miedo nuclear y los escenarios de la Tercera Guerra Mundial. A finales de la década de 1980, Gorbachov y el fin del equilibrio nuclear como disuasión fueron un gran alivio. Pero lo que lo precedió no fue “economía de guerra” o un estado de “emergencia”, al menos si no se comparte el diagnóstico de la extrema izquierda y el movimiento por la paz. La Guerra Fría tardía fue simplemente la normalidad de un mundo conflictivo y desgarrado que nos legó la “era de los extremos” (Hobsbawm).

El mundo de la policrisis en el que nos encontramos, enfrenta a Europa a nuevos desafíos de seguridad. Pero no ayudará si aumentamos nuestra ansiedad superponiendo a la realidad actual los fantasmas y visiones medio olvidadas de una época cuya historia de violencia militar fue aún más tenebrosa que la nuestra.

ocupa la cátedra Shelby Cullom Davis de Historia en la Universidad de Columbia y es director del Instituto Europeo. En 2019, la revista Foreign Policy lo nombró uno de los principales Pensadores Globales de la década. Su último libro es “Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy”.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Sin permiso