Por: Raúl Prada Alcoreza. 22/12/2024

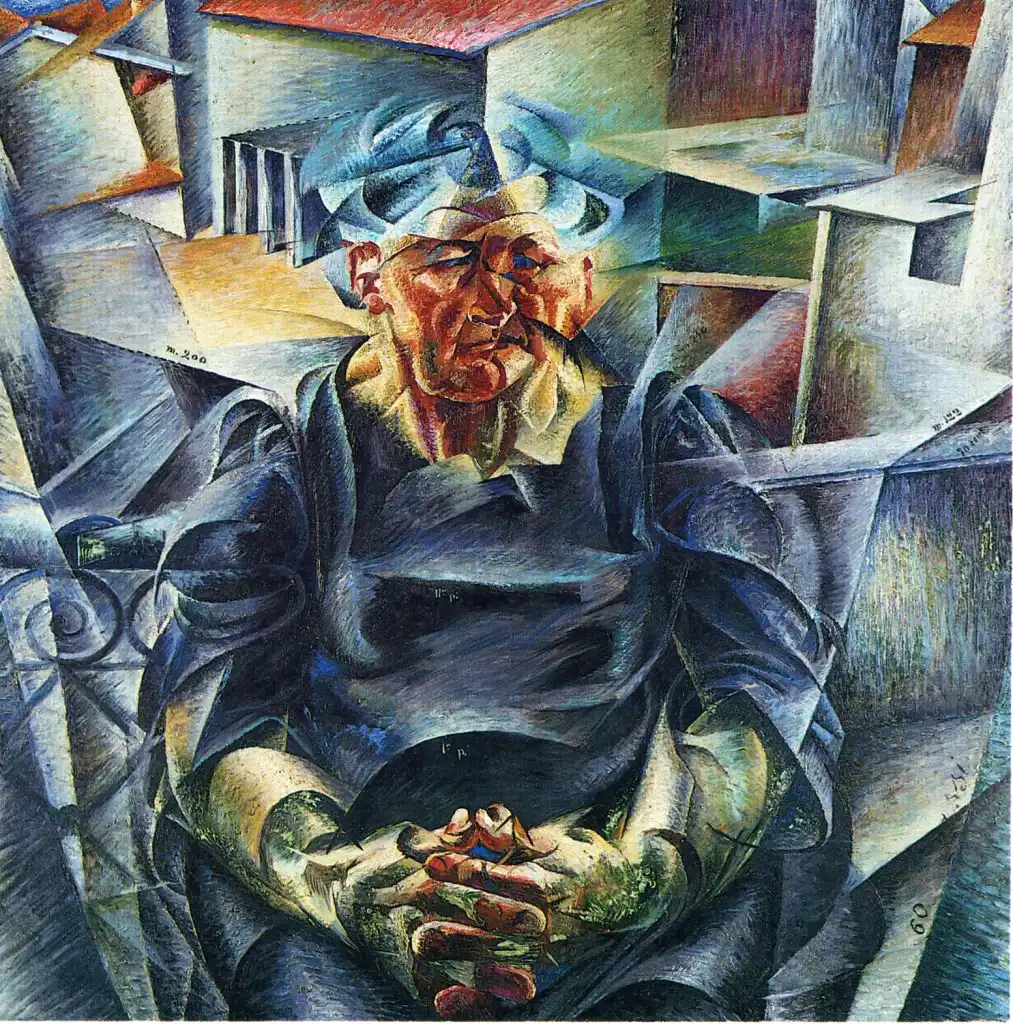

Pintura de Umberto Boccioni

Tenemos que hablar del acontecimiento humano, del acontecimiento de la humanidad, en el contexto del acontecimiento vida, que, obviamente, es mucho más antiguo a ambos acontecimientos. Pueden comprender al acontecimiento ecológico, en el devenir acontecimiento ecológico y devenir acontecimiento humano. Cuando hablamos del acontecimiento humano suponemos un plegamiento, lo que se viene en llamar una interiorización, si se quiere, para hablar en sentido común, una toma de conciencia de lo que se es. ¿Podemos hablar de la conciencia del ser, recurriendo a la ontología, a la clásica y la moderna? Éste es un tema filosófico, lo que nos interesa es un tema epistemológico: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia? Para hablar en términos más concretos: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento de sí mismo y de la incorporación de la experiencia y la memoria social en las cosmovisiones?

Ahora, en el espacio de este ensayo, sería ir muy lejos si hablamos de la homonización, como condición de posibilidad existencial y antropológica de la humanización. Lo que nos interesa, por el momento, en este escrito, es considerar el acontecimiento humano y el contexto espacio-temporal de su devenir. Para lograr una comprensión de estos acontecimientos, incluso si nos situamos en el contexto del renacimiento, que comprende, a su vez, su propia historicidad, requerimos una mirada completa desde distintos enfoques desde distintos ángulos, desde distintos lugares, de la experiencia social de las sociedades humanas. De lo contrario caeríamos en una especie de etnocentrismo, que mira desde un solo enfoque, desde un solo ángulo, colocándose como centro, inclusive como centro juzgador, a pesar de que este punto de partida ya es un desconocimiento de lo demás, del resto, de los otros enfoques, de las otras experiencias sociales, que se dan en el mundo y en el planeta. Lastimosamente esto es lo que ha ocurrido desde la conquista y la colonización del continente de Abya Yala. Se ha impuesto una historia eurocéntrica, se ha contado la historia desde un enfoque eurocéntrico, obviando al resto de las culturas y civilizaciones, al resto de los acontecimientos sociales, culturales, económicos y políticos. Por ejemplo, se obvia que el comercio, como tal, es anterior al desenvolvimiento del comercio en Europa, con una mayor extensión en sus desenvolvimientos en los continentes de Euroasia y África. ¿Que hubiera sido del mercado europeo sin el comercio con lo que se ha venido a llamar las Indias Orientales, vale decir, particularmente con la India, a través de las rutas garantizadas por los otomanos y los musulmanes, en principio? ¿Que hubiera sido del mercado europeo sin el gran mercado desarrollado y expandido por China, que ya los romanos conocieron y nombraron una de sus rutas, como la denominada ruta de la seda? No hubiera sido nada más que un mercado local y restringido. Como dice Thomas Bender en Historia de los Estados Unidos[1], el gran acontecimiento vinculante con los grandes mercados y, por lo tanto, con las grandes producciones, sobre todo agrícolas, fue el acontecimiento del océano. El descubrir que los continentes son solamente islas en un planeta acuático. El océano vincula a todos los planetas, vincula a todas las sociedades, que logran abrirse desde los puertos a los circuitos de intercambio.

Es lo que podríamos llamar la revolución tecnológica marítima, la conformación de las rutas marítimas en todo el planeta, lo que transforma el mundo, lo que lo convierte en un sistema mundo. Esto no puede entenderse sin su composición diversa, sin los antecedentes, por así decirlo, de los otros sistemas mundos regionales, que tienen que ver con esos sistemas comerciales, con esos sistemas de mercado Enrique Dussel hablaba de los sistemas mundos regionales. Para que se de lugar el sistema mundo moderno han tenido que darse las condiciones de posibilidad históricas, políticas, económicas y culturales de singulares sistemas mundos comerciales y mercados de la India, del Oriente Medio, del Oriente Lejano y de la ruta de la seda, que atraviesa una parte del continente de Euroasia. Han tenido que darse también los circuitos y rutas de comercio y de intercambio en el Mar Mediterráneo. Obviamente, está demás decirlo, pero hay que decirlo, porque siempre hay ideólogos eurocéntricos que se olvidan. El acontecimiento del sistema mundo moderno tiene una composición genealógica, que deviene de estos sistemas comerciales y de mercado singulares. Además, el acontecimiento del sistema mundo moderno es un acontecimiento integral, que, a su vez, supone una nueva composición de singularidades, entre ellas el capitalismo europeo y el nuevo capitalismo norteamericano. En consecuencia, ninguno de estos capitalismos, que suponen ciclos largos del capitalismo, se da de manera aislada y solitaria o como una excepcionalidad, sino se dan dentro del mismo acontecimiento del sistema mundo moderno.

Según a Giovanni Arrighi se dan ciclos largos del capitalismo, en El largo siglo XX arranca con la hegemonía genovesa del primer ciclo largo del capitalismo europeo, después le sigue la hegemonía holandesa en otro ciclo largo, continúa la hegemonía británica y, por último, culmina su análisis histórico y económico con la hegemonía norteamericana, durante el ciclo largo del capitalismo vigente. Cada ciclo anuncia su clausura con la dominación del capitalismo financiero. Al final del libro se pregunta si el próximo ciclo largo del capitalismo será dado por la hegemonía china o, si más bien, se clausuran todos los ciclos del capitalismo, anunciándose el fin del sistema mundo moderno y el comienzo de otro tipo de ciclos poscapitalistas.

Seguimos todavía en el ciclo largo del capitalismo vigente, bajo la hegemonía norteamericana, sin embargo, nos encontramos en la secuencia de las crisis financieras, dadas de manera intermitente. En lo que se anuncia, si tomamos en cuenta el análisis de Arrighi, es la premonición de la clausura del ciclo largo del capitalismo bajo le hegemonía norteamericana. Asistimos a una crisis múltiple de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, quizás crisis sin precedentes, dada la magnitud y el alcance de la crisis ecológica y de la crisis económica, acompañada por las crisis políticas y las crisis sociales, además de las crisis culturales. Todo parece anunciar que se trata de la clausura, es decir del crepúsculo, de toda la genealogía de los ciclos largos del capitalismo. No parece anunciarse del todo el cambio de hegemonía, por ejemplo, el inicio del ciclo largo del capitalismo bajo le hegemonía de la República Popular de China. Aunque haya signos y señales de que esto pueda ocurrir, el contexto histórico social, político, económico y cultural, donde se dan estas señales, parece, más bien, mostrarnos la culminación del sistema mundo moderno y el sistema mundo capitalista. Por otra parte, no hay que olvidar, en la comprensión y concepción de ciclos más largos, no solamente europeos, sino que se dieron antes de los ciclos europeos, tenemos la configuración de otros ciclos del capitalismo y otros centros del sistema mundo capitalista anteriores. Un referente fundamental de la antigüedad es el sistema mundo capitalista regional, bajo la hegemonía China, teniendo en cuenta la irradiación de su comercio, de su vasto mercado y de las rutas terrestres y marítimas, tejidas a lo largo de los siglos anteriores a la conquista del continente de Abya Yala. Conquista que le permite a Europa salir de la periferia del sistema mundo capitalista chino regional y convertirse en centro del sistema mundo capitalista moderno. En ese sentido, se podría configurar un cierre de los ciclos de los ciclos, por así decirlo, de las distintas formas singulares del capitalismo. Este ciclo de los ciclos habría comenzado con la ubicación del centro en China, centro del sistema mundo capitalista regional, bajo la hegemonía china. Y este ciclo de los ciclos se clausuraría con el retorno a un ciclo largo del sistema mundo capitalista, con la nueva hegemonía global del capitalismo chino, dada en las condiciones de las revoluciones industriales, tecnológicas, científicas, cibernética y comunicacionales. De esta manera, podemos aceptar como posibilidad del futuro inmediato las dos alternativas del dilema que nos ofrece Arrighi. Se daría lugar tanto a un nuevo ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía china, que, más bien, que largo, sería corto, en comparación, considerando la genealogía de los ciclos largos del capitalismo. En consecuencia, también se daría lugar a la clausura de los ciclos de los ciclos del capitalismo, comprendiendo la finalización de la civilización moderna.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, podemos decir que el nacimiento de las repúblicas en el continente de Abya Yala, después de las guerras por la independencia, corresponden, en el contexto, a la emergencia del sistema mundo moderno, del sistema mundo capitalista, a la mundialización del sistema capitalista integrado. Ahora bien, no es que se haya abolido el colonialismo, de manera matizada, se ha concluido la colonización, en su forma directa de administrar la conquista. El colonialismo persiste en su forma de colonialidad en las sociedades poscoloniales.

Los argonautas modernos y el océano

En la mitología griega los argonautas son los marineros que viajaron en el barco construido por Argos, por eso la nave se llamaba Argos. La tarea consistía en encontrar el vellocino de oro. Viajaron desde Págasas hasta Cólquide, comandados por Jáson. Esto es leyenda. Lo que ocurrió entre los siglos XV, XVI y XVII es, por así decirlo, historia, por lo tanto, desde la narrativa histórica, nos abrimos a distintas perspectivas y diferentes narraciones, dependiendo del enfoque, de la lengua, así como de la escritura. Thomas Bender, opuesto a las narraciones conocidas, sobre todo a aquellas que hacen apología de la conquista y la colonización, además de la esclavización, construye una narrativa histórica crítica, que abarca o pretende envolver al conjunto de hechos, de sucesos y eventos, que dan lugar a la transformación de los mundos regionales, convirtiéndolo, en su articulación, en el mundo integrado de la modernidad. Busca dar cuenta del acontecimiento oceánico, que es el sustrato acuático, que contiene a las islas continentales y que da lugar a la mundialización del capitalismo integral.

En Historia de los Estados Unidos, en el apartado Gente llegada del mar escribe:

“La revolución oceánica afectó a pueblos de todos los continentes de múltiples maneras, tanto en el plano económico como en el cultural y el cosmológico. Todos los continentes experimentaron el arribo sin precedentes de personas llegadas del mar y esos marinos descubrieron, a su vez, la existencia de otra gente. La llegada de esos heraldos de un mundo nuevo provocó una sensación similar en los distintos continentes: Todos eran personas llegadas del mar, y los chinos los llamaron “bárbaros oceánicos”. [2]

El mayor impacto de este arribo a través del mar fue catastrófico para los habitantes del continente de Abya Yala. Bender dice que en cambio para los pueblos de Afroeuroasia el impacto fue menor, pues ya venían de una experiencia conocida y habían experimentado las relaciones comerciales a distancia con otros continentes, conformando regiones de circuitos, rutas y tráficos comerciales. En relación a la diferencia en el impacto de la aparición de estos argonautas del oceáno en el continente de Abya Yala, resume, ilustrativamente, el impacto y su significación emergida en la impresión de un pescador de la costa, quien en 1519 fue llevado ante Montezuma para dar cuenta de la aparición de las carabelas, del desembarco de Hernán Cortés. El pescador le dijo al monarca que:

“Cuando fui a la costa del gran mar, había una cordillera o montaña pequeña flotando en el medio del agua y moviéndose de lado a lado. Mi señor, nunca vi nada semejante”.

Las naciones y pueblos nativos del continente de Abya Yala decidieron sólo incursionar en la costa, sobre todo para la pesca, pero no adentrarse al interior de océano. Cuándo el océano llegó al continente, trayendo a los europeos, los mexicas vieron la oportunidad de un nuevo intercambio, entre sus productos y los de los otros, los hombre llegados del mar, productos extraños y apreciables que traían estos marineros. Así como también veían la posibilidad de establecer alianzas. En el caso de los tlaxcaltecas vieron el Hernán Cortés a un posible aliado, que podría dar lugar a una revancha contra los mexicas, quienes los sometieron y subordinaron. Esta actitud fue la causa de la conquista de Tenochtitlán; los españoles solos no lo hubieran podido hacer.

Berner dice:

“A diferencia del hemisferio occidental, África siempre había formado parte del mundo isla y participado en forma activa del comercio y las relaciones interculturales con Asia y Europa. Los tres continentes compartían las rutas comerciales mediterráneas y la ciudades portuarias swalhili de la costa oriental africana que daban al océano Índico. Da Gama había reconocido la importancia de esos puertos y hacía un alto allí antes de continuar su periplo hacia la India. El oro y los esclavos africanos llegaban por diversas rutas a Oriente Medio, Europa y Asia, pero las comunicaciones entre África subsahariana y el mundo mediterráneo era limitada y África ecuatorial occidental estaba situada en la distante periferia de los imperios comerciales musulmanes. No obstante, Las caravanas de cinco mil y más camellos atravesaban con regularidad el Sahara transportando mercancías y también peregrinos musulmanes que se dirigían a La Meca. Los “barcos del desierto” procedentes de la costa Magreb cruzaban el Sahara hacia Tombuctú y conectaban el Mediterráneo con el río Níger, dando acceso a la red de rutas comerciales de África occidental. No obstante, el Atlántico era una barrera para los africanos, al igual para los americanos y los europeos. La apertura de los océanos significó para ellos, como para todos los demás, la aparición de un nuevo mundo.” [3]

Esta emergencia de un nuevo mundo, en el imaginario de los distintos colectivos sociales y culturales, fue interpretado desde las distintas perspectivas y cosmovisiones, aunque en algunos casos terminaron siendo complementarias. Wyatt MacGaffey observa, a propósito, lo siguiente: Esto ocurre “sobre la base de un malentendido doble compartido“. La referencia de esta presentación se encuentra en el Congo, donde se creía que los blancos vivían bajo las aguas del océano. Esto explicaba su llegada desde el mar. Alfonso I, el rey Cristiano del Congo, a comienzos del siglo XVI, mantuvo buenas relaciones diplomáticas con Portugal Francia y el Vaticano.

A propósito de un patrón de comportamiento similar Bender escribe:

“Un patrón similar de intercambio se dio en América del Norte, donde los mexicas hablantes del Nahual podían comunicarse y comerciar con los europeos sobre la base de una falsa suposición acerca de los conceptos fundamentales de cada parte. La interacción de europeos y nativos americanos en la región de los Grandes Lagos se desarrolló de manera semejante: Se estableció un “terreno intermedio” en el que ambos interlocutores exhibían – de manera incorrecta pero útil – elementos del repertorio cultural del otro (tal como lo entendían).” [4]

A lo largo del siglo XVI las sociedades experimentaron grandes cambios, que repercutieron inmediatamente en sus propias estructuras sociales. De esta manera, europeos y africanos se entrabaron en un monstruoso comercio de cuerpos humanos, lo que hemos conocido como la esclavización generalizada del África subsahariana. El rey Alfonso I del Congo se vio implicado y envuelto en este espantoso comercio de esclavos, del que, al principio, tuvo sus dudas. En una carta dirigida al rey de Portugal, que data de 1526, le decía:

“Es imposible calcular cuán grande es el daño, señor mío, y la corrupción y la disolución son tan grandes que nuestro país está quedando despoblado”.

Comenzaron los portugueses, luego vinieron los daneses y después los británicos, también los españoles, todos estaban involucrados en este negocio de la trata de esclavos. Puede decirse que el comercio de cuerpos humanos duro tres siglos, trascendiendo, de manera abrumadora, todos los límites imaginables, haciendo muy difícil la comprensión de lo que acaeció. Este comercio atroz de esclavos hizo ricos a unos cuantos mercaderes africanos. Sobre todo la nobleza del Congo se benefició mucho, empero su dicha duró poco, el despoblamiento destruyó las estructuras sociales, productivas y culturales, desolando el país. En contraste, este acontecimiento perverso de la cosificación y la nadificación de los seres humanos implicó la miseria abrumadora y desmesurada de las poblaciones africanas, además de la muerte de millones de africanos. La destrucción fue mayúscula, desaparecieron los artesanos. Todavía, por el año 1500 Portugal importaba productos textiles del África occidental, sin embargo, un siglo después ya no ocurría esto, el flujo se invirtió completamente. A propósito Bender anota:

“Qué un comercio tan grande como fue el de los esclavos haya sido administrado en África por los propios africanos es un testimonio incómodo pero real de la eficacia de las instituciones sociales africanas, Pero su éxito – la exportación de más de once millones de personas, sumadas a la de los niños que podrían haber procreado – empobreció la vida institucional de África occidental y central.” [5]

Hay que tener en cuenta que existió un comercio de esclavos más antiguo en el este, desde el África oriental, el Sahara y las regiones del mar rojo hacia las sociedades musulmanas. Se puede decir, con menos certeza, que la cantidad de esclavos durante un milenio desde 650 d. C. a 1600 d. C. llegó a la cantidad de cuatro a cinco millones de africanos convertidos en esclavos. Comparando las cifras del tráfico de esclavos con las dadas desde 1600 a 1900, se estima entre los cuatro a los seis millones de africanos convertidos en esclavos. A propósito, vale la pena señalar que durante el año 1500 los africanos y los descendientes todavía eran una minoría entre los esclavos del mundo, en cambio ya en el año 1700 eran una mayoría absoluta.

Fueron los portugueses los que se inventaron el término “negro” y lo usaron para designar a los africanos. Las consecuencias del uso de este neologismo fue destructivo respecto de las identidades. Ya no serían conocidos como africanos, moros o etíopes, sino que la palabra “negro” disolvió toda identidad, el color de piel sustituyó a la cultura y a la ley y a la historia singular. Cedric Robinson dice, a propósito, que al socavar toda reivindicación africana de historia propia, de civilización, de religión, de espiritualismo y de cultura se ha vaciado de contenido a la humanidad sin mayor consideración que la cosificación misma. Bender dice que la utilidad ideológica, de uso escolar, fue desplegado y desenvuelto, acompañando a la conformación del sistema de esclavitud Atlántico.

“El surgimiento del comercio de esclavos dio nacimiento a nuevas ciudades costeras y restó energía a las antiguas rutas comerciales internas y a los centros de producción artesanal. Al mismo tiempo, las monedas provenientes del nuevo mundo inundaron el mercado de oro de Mali y de Sudán y acentuaron la decadencia. Estos desarrollos históricamente contingentes facilitaron la invención de “los negros” y la noción europea de un continente africano homogéneo, la idea de que África no era más que una fuente de esclavos, que se instaló en las mentes de los esclavistas y, trágicamente, también en muchas otras personas que incluso criticaban el comercio de esclavos.” [6]

Al respecto de los portugueses, se puede decir lo mismo que se dijo respecto de los españoles, los españoles tenían la vaca pero no tomaban la leche, otros aprovechaban de la misma. A pesar del flujo de riqueza hacia Portugal, Lisboa no se convirtió en la capital del comercio y de las finanzas como ocurrió con Amberes y luego Ámsterdam. De esta manera podemos explicar también los ciclos largos del capitalismo europeo, que consideró Arrighi en El largo siglo XX. No solamente se trata de las fases del ciclo largo, el comienzo industrial, la consolidación económica y la fase terminal financiera, sino también se trata, considerando el contexto mundial, donde se dan los sucesos y eventos del desarrollo capitalista, de los distintos comportamientos respecto a la colonización generalizada, que se hace cargo del mundo, que captura el mundo a favor de la acumulación originaria de capital, primero, y después, de la acumulación ampliada del capital. Los españoles y portugueses se comportaron compulsivamente respecto a la acumulación originaria de capital, descuidando plenamente la acumulación ampliada de capital, pasar del modo de producción capitalista inicial al modo de producción capitalista propiamente dicho, como dice Karl Marx. Fueron los pioneros, por así decirlo, avanzada aventurera de la mundialización, basada en la colonización generalizada, empero no continuaron con las consecuencias exigidas por el propio modo de producción capitalista. En el caso de los portugueses, despreciaron a las Indias Occidentales, prefiriendo asentarse en los puertos, fundando algunas ciudades costeras en las Indias Orientales. Empero, en este caso, la riqueza los sobrepasó, perdieron poco a poco el atributo de ser la flota mercante más avanzada. Sustituidos en la tecnología marítima por los holandeses, que también incursionaron, después de ellos, en las rutas orientales. Sin embargo, los europeos no se adentraron territorialmente, salvo más tarde cuando los británicos colonizaron la India. En este caso también hay que anotar sobre los cambios en el comportamiento respecto a la acumulación de capital. Los holandeses inventaron la asociación de capitales, por medio de las acciones, conformando una magnitud grande de inversión de capital en la conquista del mundo. Los británicos no solamente heredaron este modelo de las acciones sino que impulsaron, de manera generalizada, la revolución industrial, lo que los llevó a otra escala de la acumulación amplia de capital. En este caso no solamente incursionaron en las Indias Orientales sino también en las Indias Occidentales, asentándose en las mismas poco a poco, desde la costa hacia dentro, sin lograr penetrar en las profundidades mismas del continente.

Bender escribe:

“Un dato bastante impresionante es la escasa cantidad de europeos que establecieron y mantuvieron estos primeros “imperios” en las Indias Orientales. El dato señala además un importante verdad: Esos imperios eran el resultado, no tanto de una fuerza abrumadora, como de las componendas con los gobernantes y las élites locales. Los colores de los imperios en los mapas implican, engañosamente, una presencia demográfica institucional del poder europeo en el exterior, que sugiere un control firme y geográficamente extendido, que en realidad no existió. Estos primeros imperios europeos se basaron menos en la fuerza que en la negociación, aún cuando ésta no siempre se diera entre iguales.” [7]

Durante el año 1621 se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales con el objetivo de competir con los portugueses en África y América, buscando ganar una posición preponderante en el comercio de esclavos y en el control de las colonias azucareras. Se puede decir que éste es el contexto y son las circunstancias que se dan cuando se fundó nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan.

Bender, a propósito, refiriéndose a los estadounidenses norteamericanos, dice que:

“Los estadounidenses y la historia de los Estados Unidos tienden a situar el asentamiento holandés en Nueva York como el comienzo de un desarrollo lineal de la que llegaría a ser la metrópoli estadounidense. Pero, mediante este enfoque, la historia de los Estados Unidos se apropia de un dato que pertenece a la historia holandesa y a la historia del comercio oceánico del capitalismo. Nueva Ámsterdam fue parte de una estrategia global holandesa y la colonización de Manhattan fue un acontecimiento periférico en la periferia del imperio. Desde el punto de vista holandés, no sólo los intereses de las Indias Orientales eran más valiosos y visibles que los de América; dentro de la misma América, Manhattan era un objetivo menor en comparación con la colonia azucarera brasileña de Pernambuco, mucho más importante y provechosa, que había conseguido arrancar de manos de los portugueses. Si bien la fábula estadounidense del siglo XIX cuenta que los indios delaware vendieron Manhattan a Holanda por el equivalente de veinte dólares, no parece probable que los holandeses estimaran que valiera mucho más. Lucharon violentamente en las guerras globales para conservar sus posiciones brasileñas, africanas y asiáticas, pero hicieron muy poco esfuerzos por mantener el control de nueva Amsterdam cuando los ingleses la atacaron en 1664. En 1665, y otra vez después de recapturarla en la tercera guerra angloholandesa, los daneses entregaron la isla a los ingleses pero reclamaron a cambio del territorio de Surinam (Guayana holandesa), Del que también habían tomado posesión.” [8]

Las nuevas repúblicas, que se dieron lugar en el continente de Abya Yala, denominado después por los conquistadores como América, emergieron en este contexto de la conformación de la modernidad barroca, hegemonizada por el sur, cuyo centro de actividades fue el virreinato de Nueva España,que artículo los siete mares, cobijó los distintos comercios y las diferentes rutas en plena globalización, financió el viaje a Manila. En el año 1570 se dieron curso a los viajes anuales de los galeones que partían de Acapulco y se dirigían a Manila. De esta manera, se conectaban por medio de estos movimientos, flujos y actividades comerciales y viajes marinos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Bender transcribe, a propósito, una anécdota que ilustra sobre esta articulación entre los océanos, dice:

“Una expresión de este fenómeno puede apreciarse en la gigantesca pintura que decoraba la parte superior de la puerta principal de una iglesia cusqueña del siglo XVII y que mostraba a Jesús conduciendo a la cristiandad rumbo a Asia. La misión jesuíticas enviada al pacífico pasó a formar parte de la religión vivida del Perú, un país que en muchos aspectos puede identificarse con el Atlántico, por la influencia hispánica recibida, pero que, evidentemente, pertenece a la costa del Pacífico. Tiempo después, una importante presencia rusa (más sustancial en el pacífico norte de lo que suele creerse) acentúa la dimensión de la influencia del pacífico en la experiencia americana.” [9]

Como se puede ver, la conmoción es mundial, trastoca todos los continentes y a todas las regiones, a todos los países y a todas las poblaciones, provocando también la movilización de poblaciones enteras, que se trasladan de continente a continente. De este a oeste, de oeste a este, de norte a sur, de sur a norte.

“Hoy es evidente que la inmigración sigue las rutas del comercio y el flujo del capital. También entonces el comercio transpacífico invitaba a las migraciones en esa misma dirección. En realidad, los primeros chinos y filipinos que se asentaron en lo que hoy son los Estados Unidos zarparon de Manila como tripulantes de un galeón que regresaba a América, saltaron del barco en Los Ángeles, trabajaron un tiempo en la ciudad de México y en la década de 1760 se dirigieron a los pantanos de Luisiana – que por entonces era una colonia española -, donde fundaron la comunidad asiático-americana estable más antigua de América del Norte. Luisiana fue incorporada a los Estados Unidos en 1803, cuando Tomás Jefferson se la compró a los franceses.” [10]

La Historia de los Estados Unidos de Thomas Bender desbarata la narrativa habitual, que supone el desarrollo norteamericano como si fuese un proceso continuo y que avanzaba hacia el oeste desde las colonias del noreste. El historiador dice que, en realidad, los asentamientos iniciales de lo que son ahora los Estados Unidos de Norteamérica ocurrieron más bien en Florida, St. Agustines, 1560, Virginia, Jamestown, 1607, y Nuevo México, Santa Fe, 1610. Se puede decir que desde un comienzo se dieron flujos tanto desde el Atlántico como desde el Pacífico, adquiriendo la configuración dada por una multiplicidad de procesos singulares. Se puede hablar entonces de un acontecimiento, el acontecimiento americano y dentro de este acontecimiento americano el acontecimiento circunscrito de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Los ingleses que llegaron a la costa nordeste no eran audaces imperialistas ni colonos especialmente hábiles. Después de todo, el nuevo mundo era nuevo para ellos y respondieron a él con incertidumbre y grandes temores. Casi siempre fueron los pueblos nativos quienes fijaron el rumbo de las primeras interacciones: Fueron ellos quienes aceptaron la llegada de los ingleses y los ayudaron a sobrevivir en este nuevo mundo que conocían bien. La apreciación de los ingleses de sus propias limitaciones no duró más de medio siglo, pero alcanza y sobra para decir que no lo olvidemos.” [11]

Desplegando una mirada retrospectiva al imaginario geográfico de las Américas, debemos decir que en ese entonces no había un trazo marcado entre Norte y Sur, se trataba, más bien, de un inmenso espacio geográfico de territorialidades diversas, una geografía continental exhibida como trofeo por las coronas imperiales. Obviamente no se tenía conciencia del origen de un nuevo país. A propósito Bender dice que el espacio era más importante que el tiempo. Interpretando, podemos decir que se trataba de un inmenso continente donde se perdían las poblaciones, tanto nativas como las recién llegadas, además de las mestizas. El tiempo como a priori de la experiencia de la interioridad, es decir, de la conciencia histórica, no había terminado de germinar para dar lugar a las narrativas históricas del nuevo mundo. Lo grave en las posteriores narrativas es que se olvidó la experiencia ancestral y la memoria acumulada por las naciones y pueblos indígenas. Dando lugar a un amnesia respecto a esta experiencia y a esta memoria, queriendo implantar artificialmente una experiencia y una memoria mal digeridas europeas. En consecuencia lo que viene después es la historia de una interrupción abrupta, de una ruptura violenta y de la ilusión de una modernidad, que no termina de resolver sus propias contradicciones, además de un desarrollo que adquiere vuelo en la destrucción planetaria.

Notas

[1] Thomas Bender: Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones. Siglo XXI. Argentina 2011.

[2] Thomas Bender: Ob. Cit. Págs. 44-45.

[3] Ibídem. Págs. 45-46.

[4] Ibídem. Pág 47.

[5] Ibídem. Págs. 47-48.

[6] Ibídem. Pág. 49.

[7] Ibídem. Pág. 50.

[8] Ibídem. Pág. 51.

[9] Ibídem. Pág. 54.

[10] Ibídem. Pág. 55.

[11] Ibídem. Pág. 56.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Pradaraul