Por: Diego Sztulwark. 01/03/2023

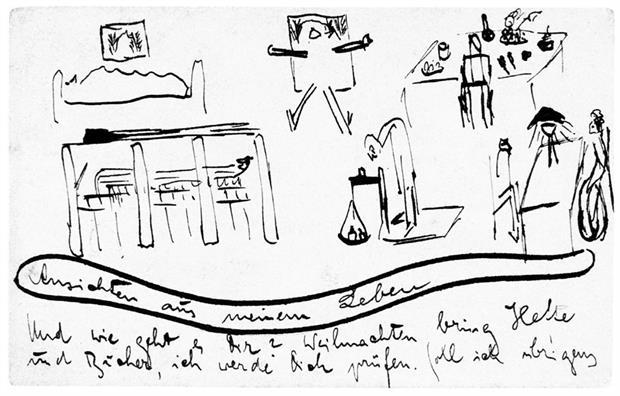

¿A qué se debe esa extraña sensación que nos acompaña cuando percibimos como comentaristas a quienes hablan desde el lugar de la acción política? La acción política siempre es comentario, pero a veces el comentario se traiciona a sí mismo y dice lo contrario de lo que querría decir. Eso sucede cuando el comentario se vuelve obediencia a la ley. El atractivo de la lengua política es el hallazgo de la salida, justo ahí donde parecía no haberla. De allí la pérdida de eficacia de la buena voluntad de los dirigentes, cuando sólo pretenden posponer la decepción general frente al estado de cosas. Vuelto incapaz de articular las transformaciones en nombre de las cuales pide atención, el discurso de la política provoca el efecto involuntario de auspiciar su propia caída. Franz Kafka tomó muy en cuenta en sus relatos (y en sus notables dibujos) la brecha o la distancia por momentos imperceptible entre la ley y la palabra, así como el tiempo de la espera en la que los sujetos buscan los modos de eludir o posponer —indefinidamente— la condena que pesa sobre ellos.

En 1914 Kafka publica “Ante la ley”, un breve relato que hará historia: un campesino acude a la puerta de la ley y solicita autorización para ingresar. La puerta se encuentra abierta pero el guardián lo hace esperar. Captando la ansiedad del campesino, el centinela le dirige estas palabras:

—Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición.

Pero el aspecto del guardián lo disuade. Y además parece haber guardianes aún más poderosos custodiando las puertas de los salones subsiguientes. El campesino se desalienta y reflexiona que la ley debería ser accesible a todos. Pero decide esperar. Así pasan días y años. En esas circunstancias, el campesino tiene tiempo de sobra para observar al guardián, ese “único obstáculo que lo separa de la Ley”. Y así envejece. Hasta que antes de morir “distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley” y advierte que hay una pregunta importante que aun no ha formulado al custodio: “Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?” A lo que el centinela le responde: “Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla”.

Unos años antes, en 1913, en “El pasajero”, Kafka describe el monologo mental de una persona que espera el tranvía y se siente insegura de su propia situación en el mundo, en su ciudad e incluso en su familia. Si se le solicitase una justificación para su existencia, sería incapaz de responder. En el tranvía observa con máximo detalle a una mujer joven, como si pudiera palparla con los ojos, y se pregunta: ¿cómo es que ella no se asombra de sí misma y por qué mantiene la boca cerrada?. La vacilación del pasajero lo sitúa ante la ley. O más bien, antes de la ley. La vida desprendida de la obediencia automática resulta violentamente arrebatada por el enigma de la existencia. ¿Por qué los demás parecen no hacerse preguntas?

En “Un informe para una Academia”, publicado en 1917, el expositor trata de su pasado simiesco. Antes mono libre, ahora sometido a «este yugo». Es la historia de una renuncia. De sus sensaciones simiescas sólo puede expresar aquello que la palabra humana logra captar y transmitir. Su periplo es tan fascinante como breve: herido y luego enjaulado en el vapor que lo traía, comprendió que no tenía ninguna salida. Pero tenía que encontrar alguna, porque sin ella no podía vivir. Lo curioso es que jamás tuvo la idea de la libertad: solo buscaba una salida. Descartada una fuga suicida, abandonó todo proceder desesperado. Descubrió que en sus circunstancias, la única salida posible era imitar a los humanos. No lo hizo por admiración, sino por pura necesidad. Se esforzó en encontrar su voz, y en adquirir habilidades que lo destinaran al varieté (pues el zoológico no es una salida, sino una nueva jaula). Su conclusión es que cuando se quiere encontrar una salida, se aprende y considera que su vida valió la pena. Indiferente a todo interés por el juicio humano, su mensaje a la academia es meramente informativo.

Los personajes de Kafka viven una espera sin fin. Formulan preguntas sin respuestas. Buscan una salida. Para ellos la ley resulta no indiferente sino desconocida, al igual que los jueces, que no contestan jamás de forma clara. Si el pueblo obedece se debe más bien a que sabe deducir reglas de conducta del comportamiento de los nobles. Y si no renuncia a preguntar, es porque cuenta con el idioma como su bien más preciado: su única oportunidad para tomar decisiones en el breve lapso que va entre la vida y la muerte. De allí el carácter paradojal que cargan sus relatos. Desde el momento en que se descubre que el lenguaje ha sido capturado por la ley (la narratividad es desde siempre esencial para la ley), queda instaurado el círculo en el cual la ley y la lengua no pueden sino comparecerse, perpetuamente, la una ante la otra.

Jacques Derrida ha apuntado su mirada a esta mutua captura entre la ley y el lenguaje. No habría salida alguna para los sujetos allí entrampados sino fueran capaces de convertir su espera ante la ley —su desesperación—, en actividad de tipo descriptiva. Sin una reflexión sobre el poder de las palabras, como sucede con el protagonista de “Un informe para una Academia”, no hay deserción posible. Derrida denominó «prejuicios» a los modos de existencia que alcanzan esta suerte de anterioridad —o desvío inicial— del lenguaje con respecto a la ley. Los habitantes de este limbo discurren en una existencia sin juicio previo. Un limbo que Derrida asocia a una “juridicidad subversiva”, que libera a los personajes de toda presuposición de culpabilidad. Con esta subversión nace la literatura, pero su liberación no se halla en sus contenidos ficcionales, sino más bien en la imposibilidad de asegurarle a este uso de las palabras su propia identidad. La inocencia no surge de un inconcebible proceso exculpador. Sólo se la alcanza en virtud de un equívoco referencial o un desvío inicial que permite a las palabras distraerse de todo cumplimiento de las leyes existentes.

En un artículo notable (“¿A quién le pertenece Kafka?”; 2011), Judith Butler relata los términos en los que se desarrolló una disputa legal entre la Biblioteca Nacional de Israel y el Archivo Alemán de Literatura en Marbach, por la posesión de kilos de textos hasta entonces inéditos que el escritor checo confió a su amigo Max Brod (muerto en 1968) y este dejó en manos de su secretaria y amante Esther Hoffe (fallecida en 2007), para pasar finalmente a las hijas de ella. El argumento de la parte israelí aludió a su pretensión de ejercer el derecho estatal a reclamar la custodia de las obras pertenecientes a la cultura judía. El fundamento de la contraparte fue su derecho sobre la lengua alemana en la escribía el autor de “La metamorfosis”. El argumento kafkiano de Butler interviene buscando una salida en el preciso instante en que el círculo de la ley y la lengua se cierne sobre la obra del checo. Enfatizando en la kafkiana “poética de la no-llegada”, en dispone el uso de las palabras a fin de posponer indefinidamente la sentencia, la filósofa desmonta las pretensiones de ambos litigantes. Es tan problemática la aspiración del Estado de Israel al monopolio de lo judío (niega tanto su condición de representante de población israelí no judía, como su imposibilidad de representar lo judío diaspórico); como la ambición germana de apropiarse en nombre de la pureza de una lengua de un autor cuyo alemán está impregnado del yiddish y del checo. La poética kafkiana de la no-llegada, por el contrario, posee un potencial político para un judaísmo del exilio, y para una experiencia del pluri-lingüístimo. La “no-llegada” y el perpetuo incumplimiento, concluye Butler, deberían proteger a Kafka del peso de la ley.

En el mismo sentido, Massimo Cacciari escribe que Kafka no debería ser tratado exactamente como un literato. Porque su escritura no indaga sobre el estilo, sino sobre el carácter enigmático de la ley. Su descubrimiento habría sido el de la pérdida de “alusividad” del texto legal. Las palabras que en la tradición —jurídica, teológica— remitían a una justicia por llegar, funcionarían ahora como signos sueltos, huellas que deben ser interrogadas en sí mismas. La lengua que antaño narraba el advenimiento de la justicia narra ahora su caída. La puerta de «Ante la ley» permanece abierta, todo está a la vista. La redención sólo sería posible en el reverso negativo de la historia.

En el relato póstumo “La construcción de la muralla china”, Kafka escribe sobre el método caótico adoptado por la Conducción para levantar una obra gigantesca, cuyo propósito aparente es la defensa respecto de los pueblos nómadas del norte. La muralla se construye por medio de segmentos arbitrariamente dispuestos (se la erige mediante enormes agujeros). Basta con echar un vistazo al recinto de la Conducción (“dónde quedaba y quiénes se sentaban allí, era un misterio”) para sentir que lo que allí se decide nunca puede resultar arbitrario: en él giraban “todos los pensamientos y deseos humanos, y en círculos contrarios todas las metas y realizaciones; pero por la ventana caían sobre las manos que dibujaban planos los destellos de los mundos divinos”. Por lo que un observador imparcial que estuviera al tanto de las técnicas de edificación, debería concluir dos cosas a la vez: la falta de coordinación en la construcción de la muralla (la Conducción eligió una “solución de emergencia e inadecuada”), y la existencia de razones que justifican a la Conducción. Esta doble conclusión queda registrada en la máxima que circulaba entre los trabajadores durante el largo y agotador período de la construcción: “Trata con todas tus fuerzas de comprender las disposiciones de la Conducción, pero solo hasta cierto punto, después cesa en las reflexiones”.

LEER EL ARTÍCULO ORIGNAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Lobo suelto