Por: Pablo Marín. 06/03/2022

Una investigación de Aldo Mascareño para el CEP, expuesta en un texto de próxima publicación, da cuenta del modo en que una serie de conceptos propios del “pensamiento decolonial” (entre ellos “buen vivir”, “decrecimiento”, “disidencia” y “derechos de la naturaleza”) han ocupado un espacio significativo en los programas, reglamentos e iniciativas constituyentes.

as palabras pueden designar experiencias, pueden formular diagnósticos y, por qué no, pueden plantear pretensiones normativas para incorporarlas en un texto constitucional. Es lo que ha venido observando el sociólogo y antropólogo Aldo Mascareño, y de eso ha extraído conclusiones. El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) está ocupado de las expresiones y de los conceptos surgidos en el proceso constituyente: de los programas de los postulantes, de los reglamentos de la etapa preparatoria, de las iniciativas de norma de los convencionales ya electos y de las iniciativas populares de norma.

Y es en la práctica política de la Convención Constitucional, afirma, donde han surgido algunos términos “que desde hace un tiempo han tenido circulación en el debate académico de las ciencias sociales, pero que no habían encontrado expresión en el debate público. Conceptos como buen vivir, plurinacionalidad, disidencia, decrecimiento, derechos de la naturaleza, de la vida, se han expandido en las propuestas normativas de la Convención y han logrado un posicionamiento público que no tenían”.

Al ser conceptos nuevos, prosigue, estos “generan incertidumbre e incomprensiones cruzadas, lo que afecta la claridad y precisión del debate”.

La mayor parte de esos conceptos proviene de las construcciones teóricas y políticas del pensamiento decolonial latinoamericano, que se articula en la década de 1990 como alternativa al marxismo, la teoría crítica europea y a perspectivas poscoloniales de intelectuales de otras latitudes (en particular al “orientalismo” de autores como Edward Said).

Todos ellos son centrales en un discurso decolonial que es expresión de un proyecto decolonial de amplio espectro, plantea Mascareño. También lo es de una “izquierda decolonial”, que marca diferencias con una izquierda de partidos o movimientos sostenidos en valores modernos -de los que el decolonialismo descree- y que no necesita reconocerse en esa u otras etiquetas.

Pero ¿qué es el proyecto decolonial? Y, sobre todo, ¿cómo se ha vertido a los discursos y quehaceres constituyentes? La respuesta está en un texto de 44 páginas, inédito de momento, pero que debería publicarse en las próximas semanas, titulado: “Abandonar la modernidad, discurso y praxis decolonial en la Convención Constitucional chilena”.

Un texto que, tras revisar la literatura pertinente y examinar la producción discursiva de la Convención, sostiene que “varias iniciativas de norma reflejan explícita o implícitamente elementos de este pensamiento”. Según el estudio, esto es lo que puede denominarse “una izquierda decolonial”, que, al asumir ese “pensamiento en sus propuestas, invita en último término al abandono de las premisas epistemológicas e institucionales de un orden social moderno”.

Para mostrar en qué se expresa lo anterior, Mascareño da un ejemplo en el arranque: de entre las iniciativas de norma de los convencionales preparadas en la Comisión de Principios Constitucionales, seleccionó el Boletín 54-2, presentado el 27 de diciembre pasado y que se refiere al principio del buen vivir. En la fundamentación, se lee lo siguiente:

“El proceso de imposición y colonización europea sobre el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos originarios fue fundamental a la hora de instalar las bases de los Estados nacionales y el capitalismo que comenzaba su expansión en el mundo en el siglo XIX. El marco conceptual, ontológico y epistemológico que se impone se funda en la separación de la humanidad y la naturaleza, imposibilitando la visión de los pueblos originarios, en la que tal dualidad no es cierta y que, al contrario, plantea que somos parte integral del ciclo de la vida, y esta interconexión es requisito preliminar para alcanzar un estado de plenitud, tanto material como espiritual”.

Por ahí va la mano.

Lenguaje y experiencia

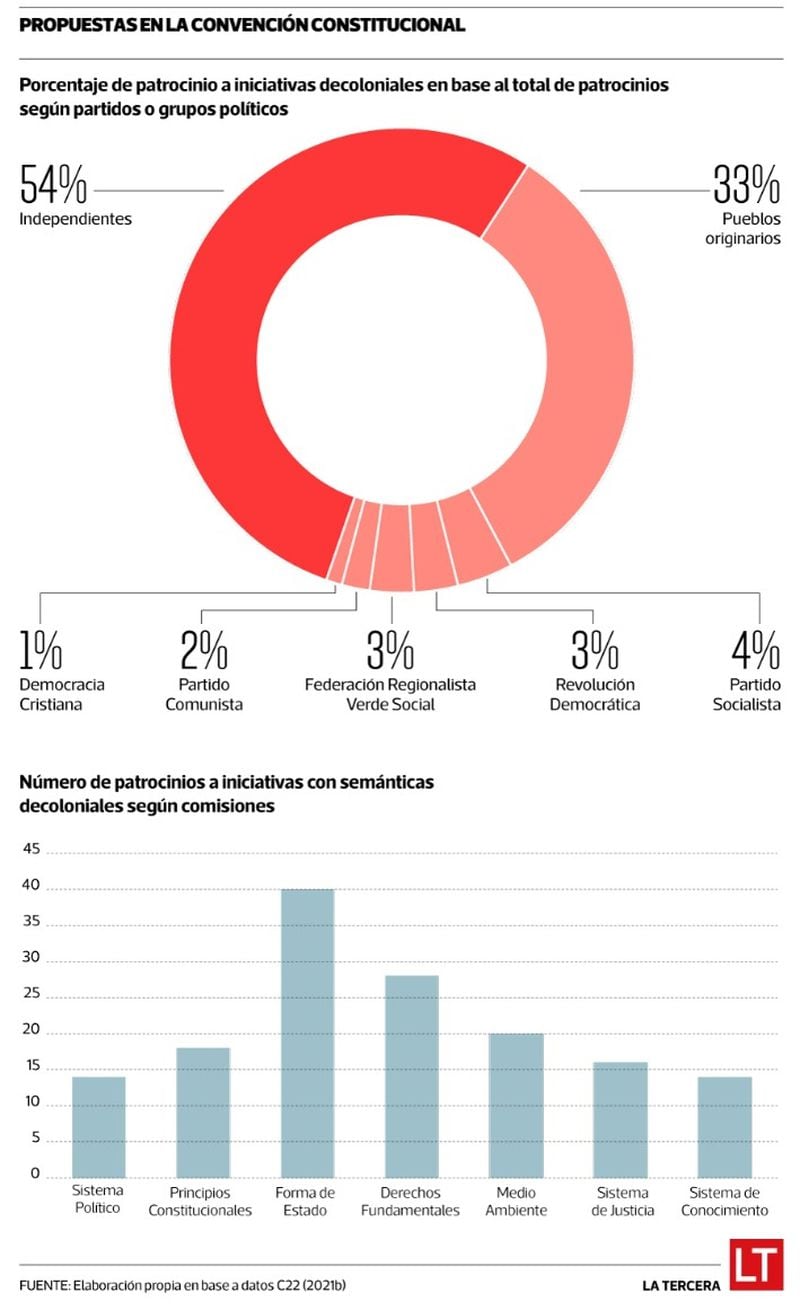

La investigación de Mascareño es parte de un trabajo colectivo en torno a la plataforma C22 (https://c22cepchile.cl/), que aplica métodos digitales a un análisis del proceso constituyente en distintas dimensiones, puesto a disposición del público en una página interactiva con gran cantidad de datos originales. Es lo que llaman “humanidades digitales”: la aplicación de data science al estudio de datos sociales.

“Uno de los aspectos más originales de este tipo de análisis es que se pueden visualizar patrones de conducta emergentes antes de que sean visibles para todos”, explica Mascareño, para quien “no sólo hay que entender el lenguaje político como una manifestación ideológica, sino principalmente como un modo de vincular la experiencia de personas y grupos con las expectativas que tienen acerca del orden social e institucional en el que viven”. Y si emerge un nuevo lenguaje, es “porque hay experiencias y expectativas que no estaban siendo capturadas por nuestro lenguaje político habitual”.

En los programas de los constituyentes que resultaron electos “se manifestaban en el espacio público varios nuevos modos de nombrar las cosas”. Por ejemplo, “la ‘disidencia sexual’ pasó a competir con el concepto de ‘diversidad’; la idea de ‘recursos naturales’ daba paso a la ‘madre tierra’ y los derechos de la naturaleza; el Estado chileno al plurinacional; la vida digna al buen vivir; el crecimiento al decrecimiento, entre otros. Estos nuevos conceptos revelan nuevas experiencias y expectativas, por lo que era interesante saber de dónde provenían y si todos ellos conformaban una unidad”.

La influencia decolonial

El pensamiento decolonial latinoamericano ha dado forma teórica y política a varios de estos conceptos desde fines del siglo pasado, apunta el investigador. Autores centrales de este pensamiento son Walter Mignolo (La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, 2007), Boaventura de Sousa Santos (Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, 2009), Enrique Dussel (Filosofías del sur y descolonización, 2014) y Aníbal Quijano (Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, 2002), entre otros.

Este pensamiento, según Mascareño, propone “una inversión del modo en que la sociedad moderna se piensa a sí misma”, donde “el problema no es primeramente la explotación, la desigualdad o la existencia de clases sociales, como en las tradiciones más clásicas del marxismo, sino el ocultamiento de la condición colonial que la modernidad hace de sí misma y la consecuente permanencia de una matriz etnorracial jerárquica”. Desde el inicio del proceso de colonización se establece “una jerarquía de saber y materialidad entre lo europeo y lo no-europeo”.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: La tercera